IoT(Internet of Things)市場では、今やさまざまなベンダーがソリューションやプラットフォームを提供している。ただそれらの多くは機能面で大きな差がなくなりつつあり、ユーザーから見れば選択肢が広がった一方、ベンダーとしては差別化要因に乏しい状況になりつつある。

このような状況下、これからのIoT市場、とりわけ日本におけるIoT市場はどのようになっていくのか。IoT市場調査アナリストとして関係各社を取材し、「国内IoT市場データエコシステム事業者調査結果」を2019年7月に発表したIDC Japan株式会社Worldwide IoT Team シニアマーケットアナリストの鳥巣 悠太氏に、国内事業者のIoT/データエコシステムへの取り組みについて聞いた。

IDC Japan株式会社でWorldwide IoT Team シニアマーケットアナリストを務めている

プラットフォームでは差が無くなってきたIoT、軸はデータ流通へ

――IoT市場では、ITベンダーやクラウドプロバイダー、通信キャリア、さらには産業機器メーカーや半導体関連ベンダーなど、さまざまなバックグラウンドを持つ企業が多種多様なIoTソリューションを提供し、それを活用するユーザーも製造・流通をはじめとして幅広い業界で増えてきました。鳥巣さんは、こうしたベンダーやユーザーの現状について、どのようにお考えでしょうか。

鳥巣氏: ユーザーの動向としてはいまのところ、データを得て活用するまでの一連のプロセスが一つの会社の中で完結しているのが一般的なケースです。それも全社横断的にではなく、一つの事業部内で完結しているというケースも少なくありません。もちろん、IoTデータを基幹系システムのデータと連携させるなどの活用は見られますが、やはり自社で管理する範囲内に留まっているのが現状です。企業間でデータをやりとりして活用するという段階までは、進んでいません。

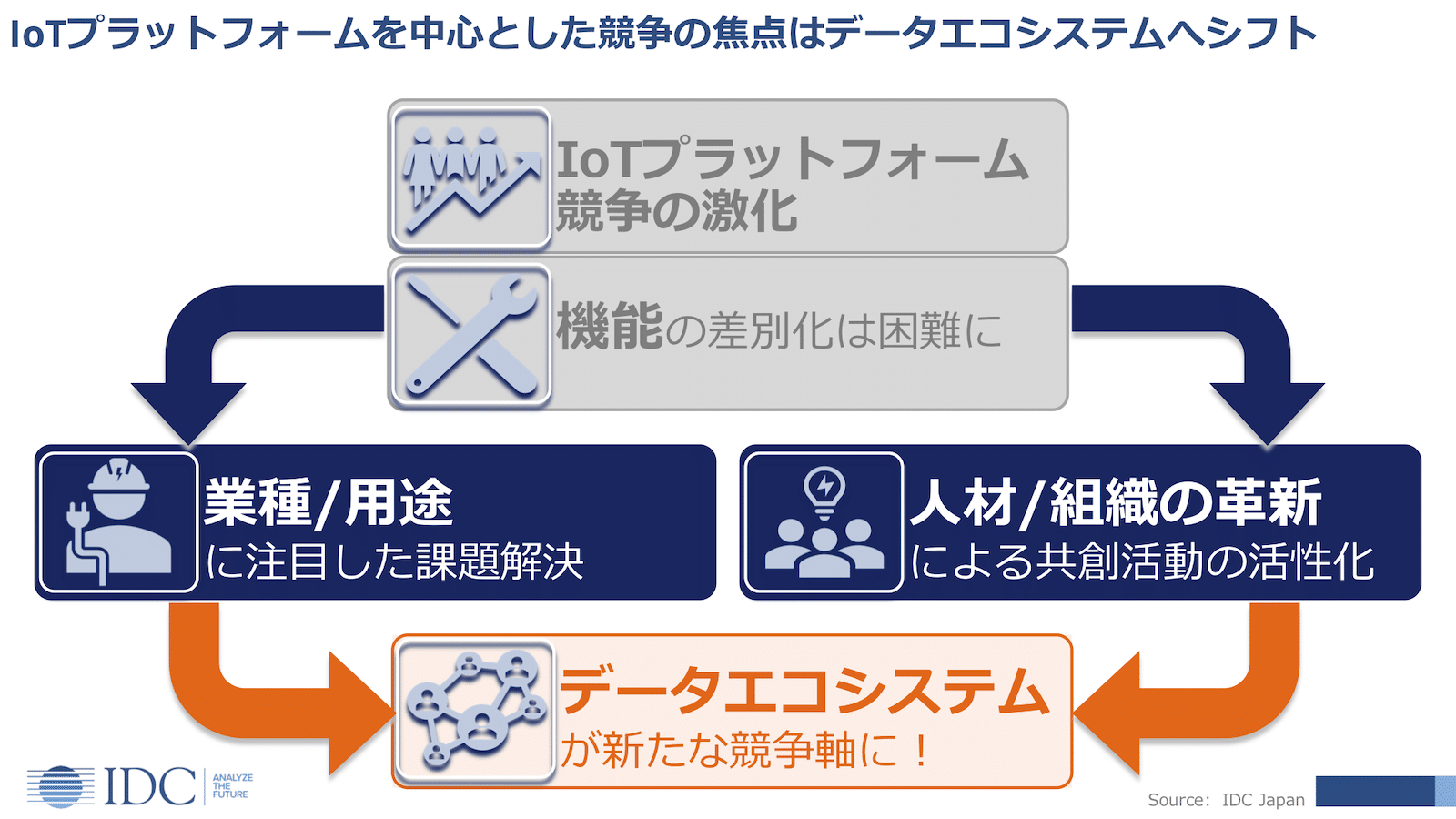

一方、IoTプラットフォームについては、それぞれの機能拡充が進んだ結果、最近では機能面で横並びになりつつあります。つまりベンダー側の立場からすると、プラットフォームの機能面での差別化が難しくなってきていると言えるでしょう。そこで、コマツの「LANDLOG(ランドログ)」に代表されるような、業種特化型ソリューションを展開したり、ベンダーがラボを設けてユーザーと共創活動を行ったりといった展開も出てきています。ただ、それでもデータの活用範囲が特定のステークホルダー内に閉じているケースが未だ多く、生み出せる価値は限定的になっています。

――そういった現状に対し今後は、どのような展開が予想されるでしょうか。

鳥巣氏: 現時点では単一の企業内に閉じた形で使われているデータを、これからはオープンに活用していくことが重要だと考えています。自社内で完結する「1stパーティデータ*1」の枠組みだけでなく、企業間でデータを共有・流通させる「2ndパーティ/3rdパーティデータ*2」の枠組みも含め、“データエコシステム”として発展させていくのです。

すでにデジタルマーケティングの分野では、企業間でデータを流通させ価値を生み出していくことが一般的に行われています。それと同じような取り組みが、今後はIoT市場でも広まってくることでしょう。

- *1)自社の顧客や、自社Webサイト訪問者から収集した情報

- *2)自社以外の企業などが収集した情報

――IoTデータを企業間で流通させると、どのような価値が出てくるのでしょうか。

鳥巣氏: IoTデータも、デジタルマーケティングのデータと同じく、企業が顧客をより深く知るために役立ちます。データ流通は、すでにデジタルマーケティングで先行していますが、そこにIoTデータが加わることで、さらに新たな価値が生まれることでしょう。

例えばコネクテッドプロダクト(企業が自社製品にIoT機能を組み込んで顧客に提供するもの)の活用により、製品の使われ方をリアルタイムかつ継続的に把握することが可能になります。企業は顧客が抱えている課題やニーズを従来よりも詳細に把握できるようになるため、最終的にはCX(Customer Experience:顧客体験)向上に役立てられます。そして、その対象はコンシューマーだけでなく、企業の従業員(B2E:Business-to-Employee)や企業間取引(B2B:Business-to-Business)にも広がっていきます。

“場”を共有する業界や異業種間で始まるIoTデータ流通

――IoTデータを企業間で流通させるには、どのような形態が考えられるでしょうか。

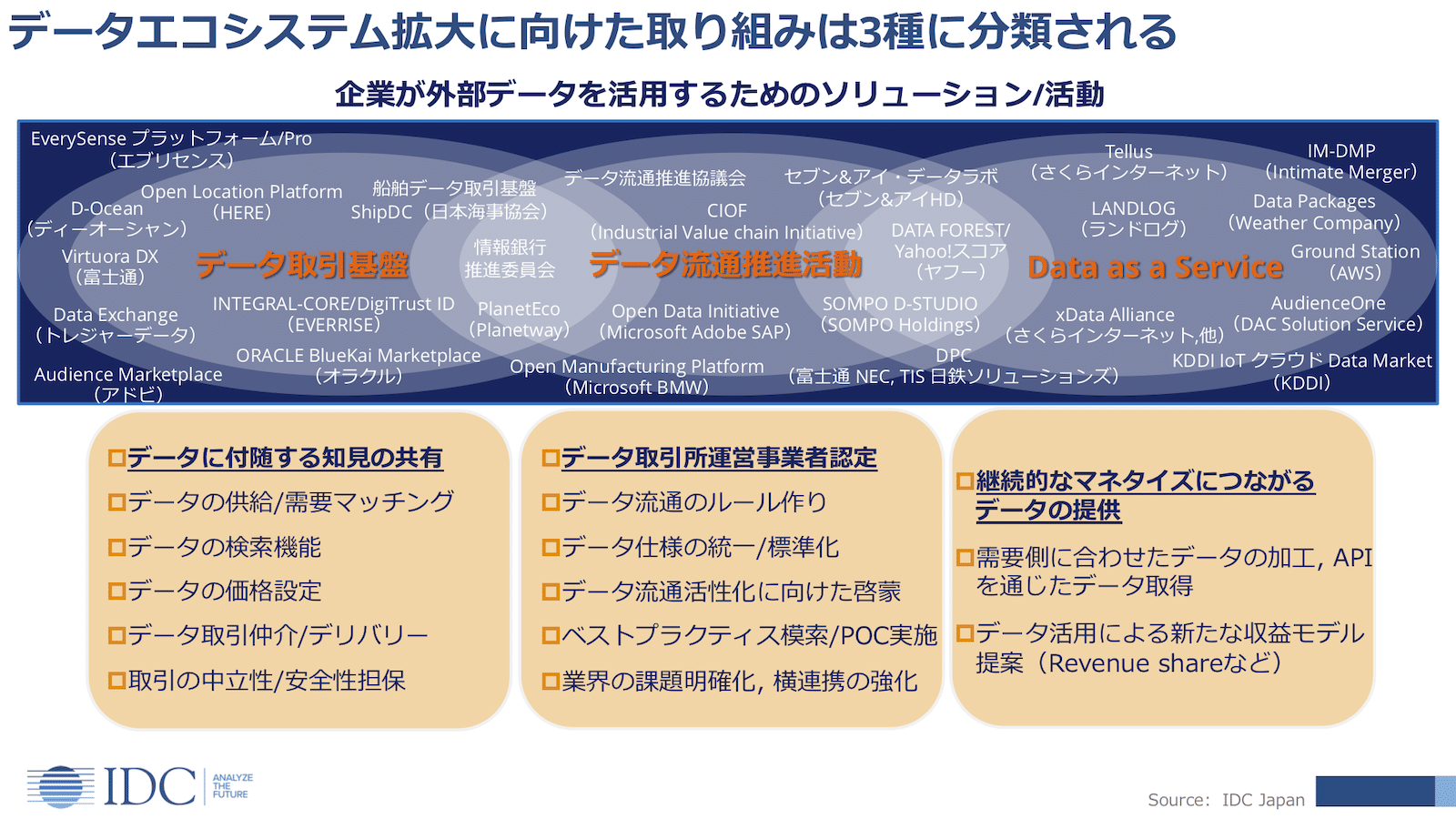

鳥巣氏: 大きく分けると、「データ取引基盤」「データ流通推進活動」「Data as a Service」の3つの形態が考えられます。今後は、これら2nd/3rdパーティデータの枠組みが、1stパーティデータの枠組みに合わさって、IoTを含めた多様なデータのエコシステムが形成されていきます。

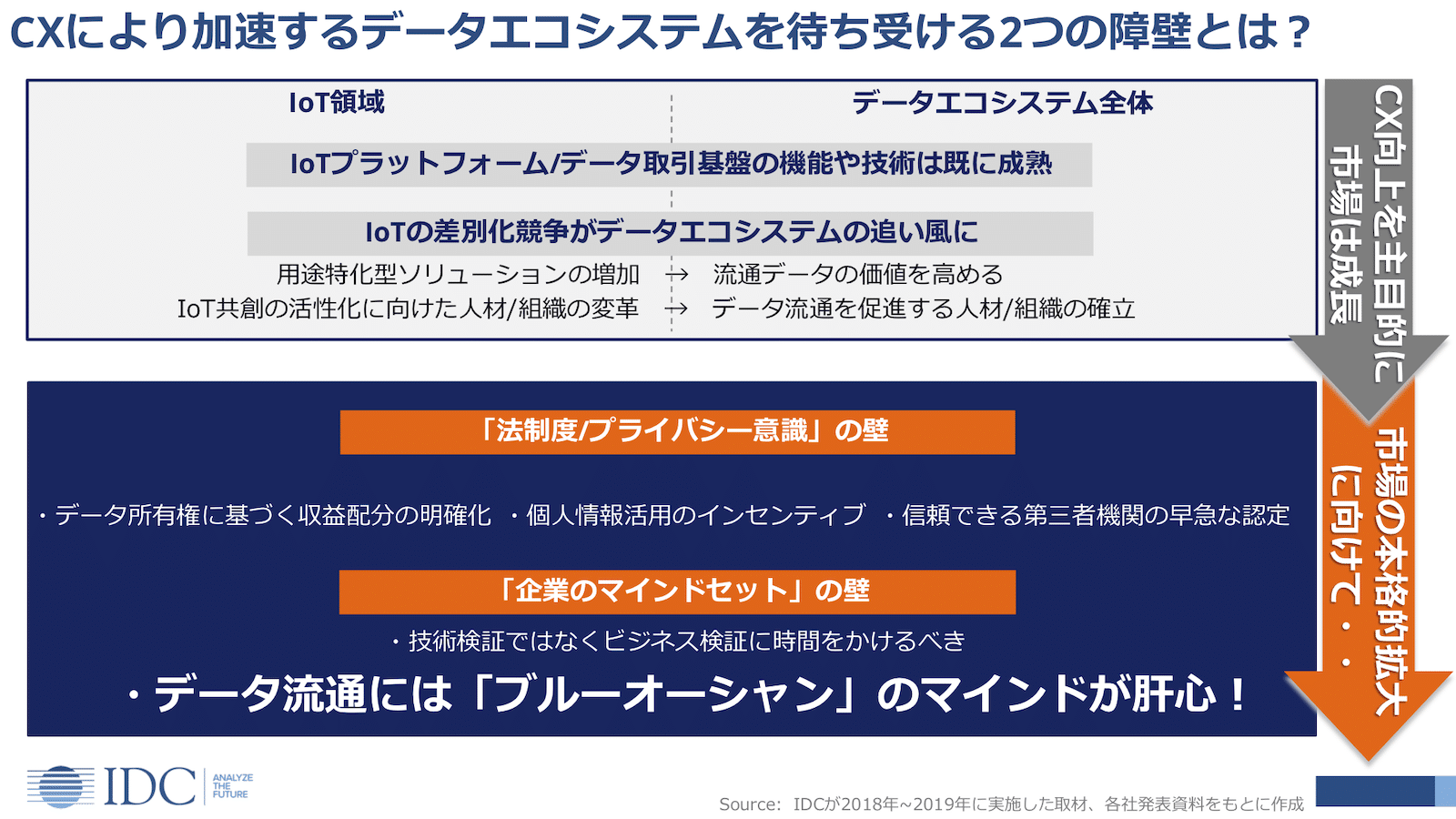

データ流通というと、技術面の課題を心配する方もいるかと思います。確かに、技術の壁が無いとは言えませんが、すでにIoTにおいてプラットフォームの機能では差別化しづらい状況になっているのと同様、データ流通においても、技術的な課題は遠からず解消されるでしょう。まず技術的課題が早々に解消され、続いて5年くらいの間に制度面の整備が進む、といった流れが想像できます。

――企業がIoTデータ流通に参加するには、インセンティブも必要だと思います。自社からデータを提供した見返りには、どういったものが考えられますか?

鳥巣氏: 企業間でのIoTデータ共有は、「データを共有したステークホルダー全員にメリットがある」ようなところが先行していくと考えています。分かりやすい例としては、日本海事協会の子会社であるシップデータセンターによる船舶データ取引基盤「ShipDC」が挙げられます。これは、船舶の航行データを共有することにより、参加企業が安全性や定時運行につながる情報を得られる仕組みです。

――航路という物理的な“場”を共有する企業同士、IoTデータを共有すれば互いにメリットがあるというわけですね。

鳥巣氏: 同じ“場”を共有する企業間でIoTデータを共有する取り組みは、他にもあります。その一例が、東京・丸の内エリアで2018年に実施された、データ利活用による新しい街づくりに向けた実証実験「大丸有(大手町・丸の内・有楽町)データ活用プロジェクト」の取り組みです。データ共有基盤として富士通の「Virtuora DX データ流通・利活用サービス」を使用し、その富士通や、地域に多数の不動産を持つ三菱地所を含め、合計12の企業/大学が参加しました。エリア内の人流分析データ、アンケート調査データ、SNSデータ、オープンデータなど、多彩なデータを複合的に分析することで、観光業/商業の促進、さらには環境の改善を目指しました。他の地域でも同様に、宿泊施設などがデータを共有し合って地方創生を図る、といった取り組みが考えられるでしょう。

日本では収益の配分や企業のマインドに課題

――IoTエコシステムの2nd/3rdパーティデータに関して、これから直面するであろう課題にはどのようなものがあるでしょうか。

鳥巣氏: いくつかの課題が考えられます。まずは、データに関わる多数の企業の間で、どのように収益を配分するかという問題です。その際には「データの所有権」の割合などを法的な観点から明確にしていく必要があるでしょう。また、個人が関わるデータを外部の事業者やパートナーに提供するような事例も登場しはじめています。最近の事例ですと、「Yahoo!スコア」や「LINE Score」などが注目を集めています。IDCでは個人情報を扱うData as a Serviceは長い目でみれば全世界的に普及すると考えていますが、現時点でどうしてもネガティブな側面ばかりが強調されてしまうのが日本特有の傾向であると感じます。個人情報を扱うData as a Serviceが国内に普及していくためには、事業者側におけるメリットだけでなく、データを使われる側である個人に対するインセンティブを従来以上に明確化することがポイントになるでしょう。

プライバシー問題を解決する上では、データ流通の仲介役として信頼できる第三者の存在が不可欠になります。その期待に応えるように、日本では「情報銀行」の認定制度がスタートしました。海外ではGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)が先行して膨大な個人情報を蓄えて活用を始めており、その対抗軸として日本でもそうした取り組みが進みつつあります。

――スマートメーターなどのIoTデータも、さまざまな活用が考えられると同時にプライバシーの問題がありそうです。

鳥巣氏: スマートメーターのデータは、いまや「何時にどのような家電を使っているか」まで把握できるほどの精度が得られるようになってきました。在宅している時間帯も見えてくるので、宅配便の配達時間の調整などに応用することで、将来的にはCX向上につなげることが期待できます。とはいえやはり、プライバシーにまつわるデータの活用には、個人情報の壁がつきものです。

そうした中、上記の情報銀行では情報提供者側が「どの事業者にデータを渡すか」を選べるようにするなど、プライバシーに関わるさまざまな対策を行っています。例えば、ウェアラブルデバイスで得られたヘルスケア情報のようなデータも、きちんと当人が管理できるというわけです。先のインセンティブの問題にも関連しますが、ユーザーにもメリットがあるデータの使われ方であるのなら、日本でも受け入れてもらえる可能性が高いと言えるでしょう。事業者に渡すデータを自分で選ぶことができ、相応の対価が得られるという仕組みを確立することが肝心です。

――情報銀行の制度がきちんと運用され、その実績が周知されていけば、日本人の多くが受け入れてくれそうな気がします。

鳥巣氏: そうですね、法制度やプライバシー意識に関する問題は、ある程度の時間をかければ改善していける性質のものだと思います。しかし、もう一つ見逃せない課題として「企業のマインドセット」の壁が挙げられます。

これは世界的に見て日本の企業に特徴的なのですが、IoTのような新たなテクノロジーに対し、技術検証に時間をかける割には、ビジネス検証をあまりしようとせず、PoC(Proof of Concept:概念実証)から本番への移行に経営層がなかなかゴーサインを出そうとしない傾向が顕著に見られます。消極的になる理由として、「前例がない」「費用対効果が見えない」といった点を挙げるのです。

ですが、企業がIoTの導入/運用を進める上で、導入前にその収益性を見極めることはそもそも非常に困難です。企業は一定の評価期間を設け、本番運用でIoTを活用する過程で徐々にその収益性を見極めていくという考え方が必須になります。KPI(Key Performance Indicator)そのものの考え方にもそうした要素を取り入れていく必要になります。そうしたある種「アジャイル的」なマインドセットを企業の経営層に根付かせ、企業風土として浸透させていかないと、ますます世界から取り残されてしまうでしょう。

――日本企業の経営層はリスクを懸念する傾向が強い、というイメージがあります。

鳥巣氏: 確かに「自分の代で大きな失敗をしないこと」に重きを置くサラリーマン経営者が企業のトップに居るケースは国内では少なくありません。

ただ、人材確保、専門組織の設立、技術検証、ビジネス/マネタイズモデルの構築など、導入に向けて非常に多くのことを考慮しなければならないIoTソリューションとは異なり、データ流通についてはある意味、「企業が既に持っているデータを外部に出す」だけで実現可能です。したがって「大きな失敗」につながるケースは稀であるとIDCでは考えています。もちろん、データセキュリティやデータガバナンスなど、考慮すべきポイントはいくつか存在しますが、基幹系データにしろIoTデータにしろ、外部に出すだけならそれ程コストがかかりませんし、失敗しても失うものはほとんど無いはずです。データ流通は未だ成功事例が少ないブルーオーシャンの市場ですので、「現時点では存在しない新しい海(市場)をゼロから作っていく」という確固たるマインドセットが企業の経営者には求められます。