「顧客の立場に立ってビジネスを考える」という言葉は、マーケターであればだれもが意識すべきことです。しかし、実際にそれをビジネスのアウトプットとして実践することは簡単ではありません。目の前のKPIを達成することに囚われてしまったり、顧客を獲得する、売上を上げるといった結果にばかりにフォーカスが当たってしまうと、なかなか顧客の存在を意識したビジネスプランニングはできないものです。

ではなぜ、日本のマーケターはこうした状況に陥ってしまうのでしょうか。ビービットで2017年から上海支社に勤務して長らく中国でのビジネス成長を目の当たりにし、現在は東アジア営業責任者を務める藤井保文氏に、トレジャーデータ株式会社エバンジェリストの若原強が、「NO 顧客起点、NO DX」と題したキーノートでお話をお伺いしました。なお、藤井氏は2019年3月に『アフターデジタル − オフラインのない時代に生き残る』(日経BP)を出版。2020年7月には続編となる『アフターデジタル2 UXと自由』(日経BP)を刊行しています。

-

藤井 保文 氏

株式会社ビービット / 東アジア営業責任者

-

モデレーター:若原 強

トレジャーデータ株式会社 / エバンジェリスト

なぜ、日本の企業は「顧客視点」のマーケティングができないのか

若原:藤井さんの著書『アフターデジタル』と『アフターデジタル2』の前書きを比較すると、『アフターデジタル』では「日本のビジネスパーソンは、デジタルが完全に浸透した世界をイメージできていない」と提起していた一方で、『アフターデジタル2』では「アフターデジタルの誤った解釈から、世の中がディストピア側(様々な課題や困難を抱えた社会)に進み、社会の発展が止まるのではないか」と提言しています。この心境変化の背景にはどのような思いがあるのですか?

藤井:『アフターデジタル』に関わるコンテンツを作っていた頃(2018年末~2019年)は、デジタルをリアルな社会の“おまけ”と考えるか、デジタルを社会の大前提としてリアルを考えるかという立脚点によってビジネスパーソンの考え方が大きく異なっていて、著書ではそうした視点の差、視点の転換の必要性を指摘しました。しかし、著書の中ではUXの重要性を提言していたにも関わらず、デジタル化した社会が行動データを収集する社会=監視社会の温床となりディストピアになってしまうのではないかという誤った解釈を生んでしまったとも感じました。

そこで、『アフターデジタル2』(2020年)ではデータに対する誤解、行動データの収集には理想的な社会を実現する可能性も、ディストピアに陥る危険性をも孕んでいるということ、つまりデジタルトランスフォーメーションは企業やビジネスパーソンがしっかりとした精神性をもって臨まないといけないものだということを提言しました。

多くの日本企業には「サービスは使ってもらってナンボ」の視点がない

若原:確かに、藤井さんがおっしゃる通り、デジタルマーケティングでも“顧客の行動データを掌握できればいい”という偏った考えに陥っている企業やビジネスパーソンも少なくないのではないかと思います。では、「顧客視点に立つ」ということがどうしてマーケティング活動から欠落してしまうのでしょうか? 顧客起点という考え方を否定する人は誰もいないと思いますが、一方、社会全体でそれが実践できているかというと、まだ課題があるように感じています。

藤井:私が拠点とする中国や欧米の企業と、日本の企業を比較すると視点の違いが見えてくると思います。例えば、新しいデジタル系サービスを作ろうとしたときに決定的に感じる違いは、「UXを徹底的に高めないと企業は儲からない、サービスをやる意味がない」という視点があるのか、ないのかということだと思います。製品やサービスは多くの人が使ってくれて、使い続けてナンボの世界であると。

対して、日本企業の場合は、顧客のプロセスのほうにばかり視点が向いてしまいローンチすることがゴールになってしまっています。「これくらいのプロセスなら(ユーザーは)乗り越えてくれるだろう」と考えてユーザーに余計なステップを踏ませてしまったり。そしてデータは収集するけれどそれを上手く活用できていなかったり。「ユーザーに使ってもらえるサービスを作る」という視点が欠落してしまっているように感じています。

その背景には(様々な考えがあるものの)日本企業のプロセス主義のようなものがあるのかもしれません。例えば、最近OMO(Online Merges with Offline:オンラインとオフラインのチャネルを統合してひとつのものとしてとらえること)という言葉がO2Oの次のステージとして注目されていますが、実際にはオンラインとオフラインを同時に展開すればいいという短絡的な発想に陥ってしまっている企業も多い。私が中国でOMOに注目した背景には、顧客起点ですべてのビジネスプロセスを組み立てて、結果的にオンラインとオフラインの垣根を取り払うというアプローチがあるからなんです。

例えば、消費者が何か必要なものを買いたいとしたときに、便利に手に入ればその手段は問いませんよね。しかし、ビジネスプロセスの側から見ると、ユーザーに利便性を届けようとするとその仕組みを作るのは容易なことではありません。「顧客が求めている体験からやるんだ」という顧客起点の考え方がなければ、利便性は生み出せないのです。「どんな体験を提供したいのか」「圧倒的な利便性はなにか」という定義をしっかり持たなければ、ユーザーの満足度は生み出せないのではないかと思います。

ユーザーのペインに目を向けなければ、ユーザーはそのサービスを必要としない

若原:成熟した日本市場での既存ビジネスでは、すでに存在している製品やサービスの提供をどう効率化するか、その延長線上に価値をどうアドオンするかという視点が大多数となり、顧客起点で根本から提供価値を考え直す経験がなかなかできていないのかもしれません。イノベーションを生み出す、新しい価値を作るという意識を本気で持たなければ、本当の顧客起点への意識変化は生まれないのではないでしょうか。

藤井:その通りだと思います。例えば、私も新規事業のお手伝いをさせていただくときに、お相手の企業は顧客提供価値を決めてカスタマージャーニーを設計し、ビジネスプランを立てるという形は理解していても「顧客調査はいつ行うのですか?」と尋ねると「どこかのタイミングで考えてもいいかもしれません」と言われるわけです。ユーザーに目を向けないまま顧客価値やカスタマージャーニーを妄想してサービスをローンチしてしまうことも非常に多いと思います。なんとか今後「ユーザーと向き合う」ということを当たり前にしたいと思っています。

例えば、妄想で顧客価値を考えても、顧客視点に立って考えてみると、そのニーズはすでにユーザーの生活のなかで満たされていたり、その価値はすでに他の企業の製品・サービスで満たされていたりするわけです。また、そのサービスがとても価値のある便益をもっていたとしても、使うユーザー側が必要としていなかったら「要りません」になるのです。ちゃんとユーザーのペイン(課題やニーズ)にデータを活用して迫るということをしないと、難しいのではないかと思います。成熟した日本社会は他の国に比べて社会のなかのペインが見えにくいという現状もある。だからこそ、人々のなかにどんなペインがあるのかを意識して見に行かなければならないのではないかと思います。

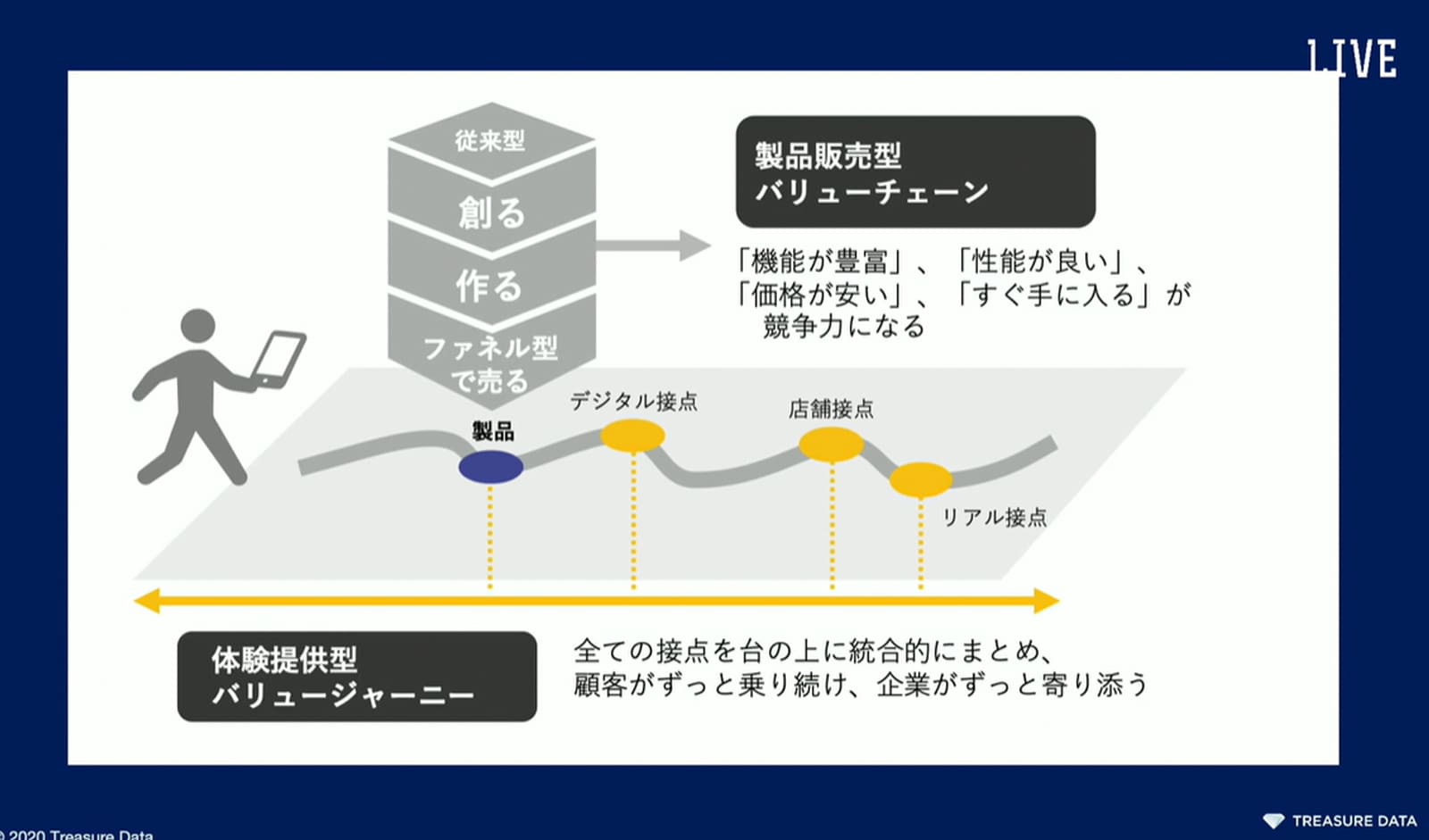

従来の製品販売型バリューチェーンでは、機能が豊富、性能が良い、価格が安いなど製品の特長が競争力になり“いいものを安く大量に作り、ファネル型のマーケティングに乗せれば売れる”と考えられてきました。しかし、ニーズが満たされて成熟した市場、あらゆる行動がデジタル化された社会においては、行動データを活用して相手の(必要としている)タイミングにピンポイントに最適な価値を提供していくというという視点が重要になります。ただ商品を売るのではなく、あらゆる接点で企業が顧客に寄り添い、そこで生まれた行動データを、価値提供=体験の創出に活用するという体験提供型バリュージャーニーが必要ではないかと思います。

アフターデジタルの世界ではオンラインになったユーザーの様々な行動がデータを生み出し、それを活用することで、今まではとにかく売るだけだった企業も体験提供型へと変わっているのです。マーケティングのゴールも「売る」ことからその先にある「LTV」や「カスタマーサクセス」へと変化していく。顧客が商品やサービスを使い続けた先にゴールを置かなければ、企業は生き残れないのではないでしょうか。

ユーザーから得たデータをユーザーに還元するサイクルがなければ、社会発展が止まる

若原:藤井さんの視点に立ちマーケティングを変革していこうとしたときに、マーケターはどのようなスキルとマインドを持っていくべきなのでしょうか?

藤井:プラットフォーマーの台頭などを背景に顧客接点が多様化するなか「モノを売るだけではだめだ」と考えている人は多いと思います。ただ、行動データを活用すれば付加価値を高められると考えたときに、主従が逆転してしまうということがよくあるのではないでしょうか。つまり、体験が良くなければ行動データは取れないのに、データを取りに行くことばかりを考えてしまうのです。ユーザーのデータが欲しいからとりあえずアプリを作ってみる… …のような具合です。

データを取りたいがためにアプリを作ったり、データを自社の利益のためだけに使いたいという考えが当たり前になってくると、ユーザー心理としては嫌ですよね。エスカレートすると、「ユーザーの情報を企業に利用されるのは嫌だ」という社会認識が生まれてしまうのではないでしょうか。ひいては、「企業のデータ取得は怖いものだから取り締まろう」「ユーザーデータを利用している企業は不誠実だ」のような世論まで成り立ってしまうのです。

ただ、中国などでは「得られたデータはユーザーに還元する」という考えが当たり前になっています。日本人の中には「中国ではデータを収集されたりプライバシーを侵害されたりするのは当然の社会認識では」と誤解している人がいますが、実際にはそんなことはありません。企業活動に対しては「自分の個人情報を勝手に使ってもらって構わない」なんて認識は欠片もありません。(中国という社会の特性上)国家に自分のデータが利用されるという点は受け入れていたとしても、企業に対して同じ認識でいるということはありません。

例えば、ある中国企業に「日本企業は収集したデータをクロスセルやアップセルなどにしか活用しない傾向にある」という説明をしたところ、その担当者は「それはユーザーに対して不義理ではないか」と不快感を示したんです。「ユーザーは企業を信頼してデータを提供しているのに、企業はそれを自社のためだけに使ってユーザーに還元しないのか。それではユーザーはついてこないよ」と。

つまり、中国ではデータは勝手に使えないものだという前提の上で、すでにデータ駆動社会になっていて、企業のデータに対するリテラシーが非常に高いわけです。良いユーザー体験を提供してユーザーの信任を得てからすべてが始まり、そしてそこで得られたデータはユーザー体験に還元されることで信頼関係が維持される。ユーザーサイドも、自分のデータは提供するから、ちゃんとメリットを返せという意識が高いのです。

日本ではなかなかそういう意識でデータ活用が語られていません。そのままテクノロジー活用が進んでいくと、おそらく社会発展が止まるのではないかと思います。データ活用をめぐる企業の不義理はいくつかニュースにもなっていますが、これが続くといよいよ法規制が動くのではないかと。ユーザーの置かれた状況をちゃんと理解した上で適切な価値提供をしていく、そしてそこで得られた行動データをさらにユーザーに還元していくというユーザー起点でのデータ活用サイクルが、これからの大前提にしなければ、デジタル社会の発展は止まるのではないかと思います。

一方、スキル、ケイパビリティに関しては、一方、前述の通り、この「ユーザ起点でのデータ活用サイクル」を実践するスキル・ケイパビリティがある日本企業が多いかというとそうではありません。良い商品を作ることはできる、効率よく売ることはできるのですが、売ったあとの関係性を維持してユーザー体験をさらに良くしていくという部分ができていないわけです。これまでお話したマインドと、それを実践するケイパビリティがないのではないかと思います。

「顧客起点」のデータドリブンマーケティングに必要な、スキルとマインドとは?

若原:最後にお伺いしたいのは、「データにはどんな役割を求めるのか」という点です。藤井さんがおっしゃる通り、データが社会のなかで“悪役”とされてしまう場面が少なくないという印象は私も持っています。もちろん、データに罪はありません。ではデータにどのような役割を与えてあげるのが良いのでしょうか。ぜひご意見をお伺いしたいです。

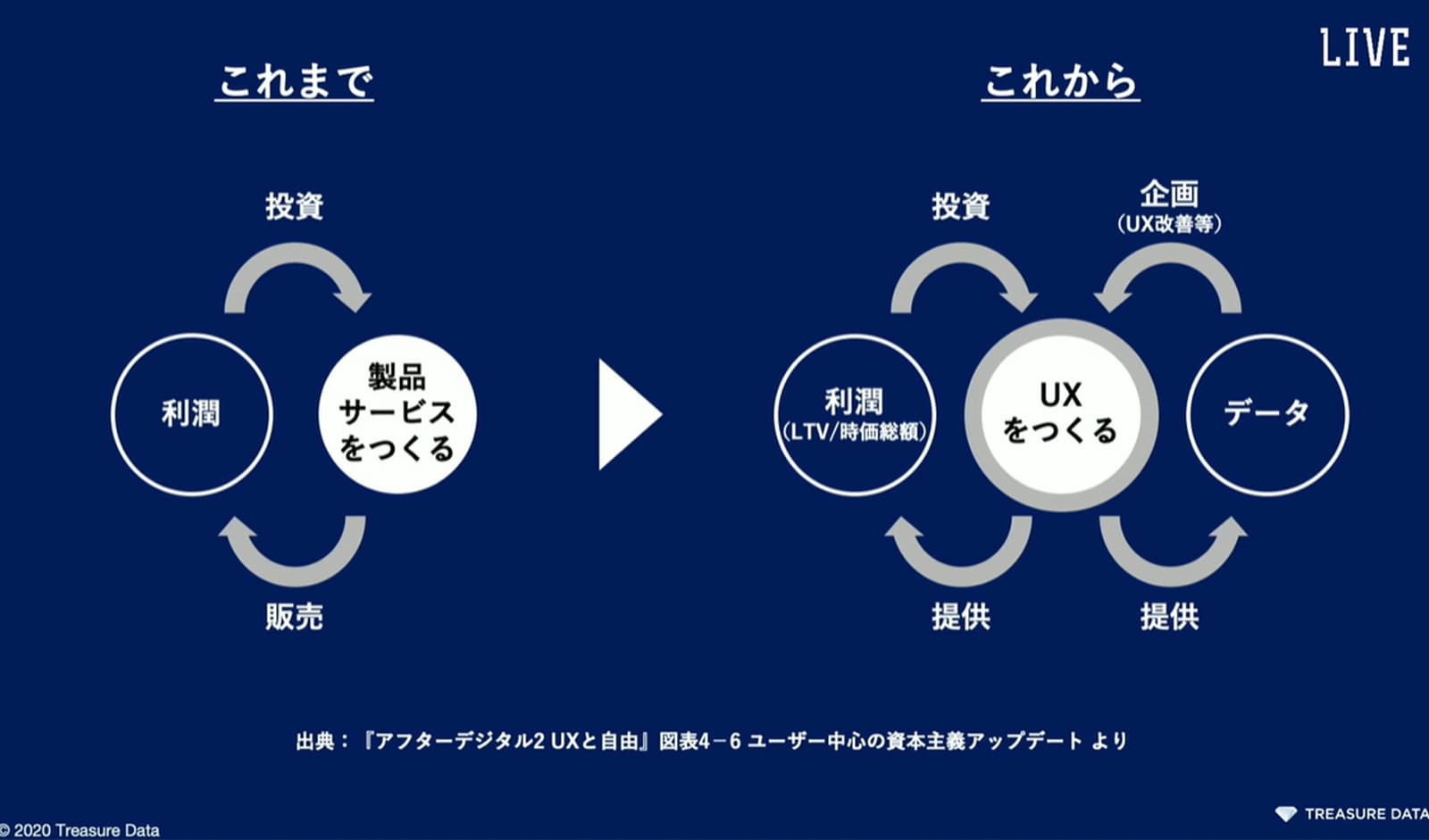

藤井:今までの企業活動は良い製品を作って販売し、利潤を出してさらに良い製品に再投資するという循環だったのではないかと思います。一方で、体験提供型バリュージャーニーとなるこれからの企業活動は、「UXを作る」というものがコアにあり、提供することで得た利益をさらなる良いUXの構築に再投資したり、得られた行動データを活用することでUXの改善を進めたりするという二つの循環が重要になるのではないかと思います。「製品を作る」から「UXを作る」という発想への転換です。

特に行動データを活用して企画をするという点については、大小さまざまなものがあると思います。例えば画面上のボタンの配置といった小さいものから、ユーザーの傾向から新しい機能を開発するといったものまで。いずれも得られた行動データを基にした顧客理解から生まれるUXの企画であるわけです。行動データをもとに顧客理解の解像度が高まり顧客の細かい状況が理解できれば、UXの改善、新しいコンセプトの考案、全く新しいUXの構築ができるようになるのです。これが、アフターデジタルにおける当たり前になっていくべき循環ではないでしょうか。

若原:上の表で重要なのは、ふたつのループの中央にUXがあるということで、データから利潤に直接つながっていないという点だということですね。

藤井:おっしゃる通りです。データが直接利潤に繋がるという誤解が生まれてしまうと、ユーザーに対する不義理が生まれてしまいますし、そもそもデータが直接利潤を生み出すということはほぼないわけです。データからより良いUXに還元していかなければならないと思います。

若原:この表(右の循環モデル)には、示唆が2つあると思います。ひとつは、データからUXを介して利潤に繋がっている(直接つながっていない)点、そしてもうひとつはUXからデータに繋がっている点。UXが整っているからこそ欲しいデータが生まれているという点だと思います。UXからデータを生み出し、そのデータでさらにUXを還元するという循環がデータそのものを豊かにするという示唆があるのではないかと思います。

藤井:この循環のスピードが速ければ速いほど、企業の戦略上の強度、競争性は高まっていくのではないかと思います。データの量が多くなればAIを活用することもあるでしょうし、データの量やユーザーの数が多ければそれだけ戦略の幅も広がるわけです。この循環をどんどん回しながら、AIが強くなったり、データの量が増えていけば、(そのデータ基盤は)他の追随を許さない技術的強度になるわけです。またこうした循環によってファンが増えていけば、製品・サービスから離れないコアなロイヤルカスタマーが生まれ、その人たちが基盤となって製品・サービスが拡散していくのではないでしょうか。

若原:トレジャーデータでは、こうしたデータを受け止める基盤を提供しているわけですが、そこでのデータの使われ方の傾向としては、製品販売型バリューチェーンも多いものの、体験提供型バリュージャーニーの視点での活用も増えているような印象を持っています。

藤井:例えば、サブスクリプション型サービスにおいて顧客の解約見込みを行動履歴から推定し、解約見込みの高い顧客リストに対して解約防止策を打っていくということなどは、一見すると販売戦略じゃないかと思われるかもしれませんが、体験提供型バリュージャーニーの視点で考えているのではないかと思います。「データにはどんな役割を求めるのか」という冒頭の質問に戻ると、データはユーザーが置かれている細かい状況を理解するために活用されるものです。行動データからユーザーの特徴をパターン化できるようになると、ユーザーの行動や心理について様々な予見ができるようになり、ユーザーを成功に導くことができるわけです。

例えば、AmazonのKindleストアで同じ本を買おうとすると「その本、もう持ってるよ」と教えてくれたり、Netflixではサブスクリプションを契約しているのに長期間利用していないと解約方法を教えてくれたり自動解約になったりする。これらはユーザーの行動パターンをもとにUXが改善された結果なのです。これらはすごくユーザーライクの施策だと思いますし、ユーザーの行動パターンを理解できるようになると、UXとデータ活用の循環も回しやすくなると思いますし、人間の解釈や仮説を介してより競争性の強い開発・改善ができるようになると思います。

企業のデータ活用の大前提を“ユーザーに還元する”ということに据えるならば、ユーザーの状況をいかに可視化できるか、把握できるかという活用をすることが最も重要なのではないかと思います。

若原:本日お話をうかがって、「データの使われ方」や「DXの実装のされ方」をUX視点で捉える大事さを伝えていきたいという、藤井さんの強い思いを感じました。本日は濃密なお話をうかがえて、私自身も非常に勉強になりました。ありがとうございました。