今や「DX(デジタルトランスフォーメーション)」は、聞かない日がないほど一般的に使われる言葉になりました。

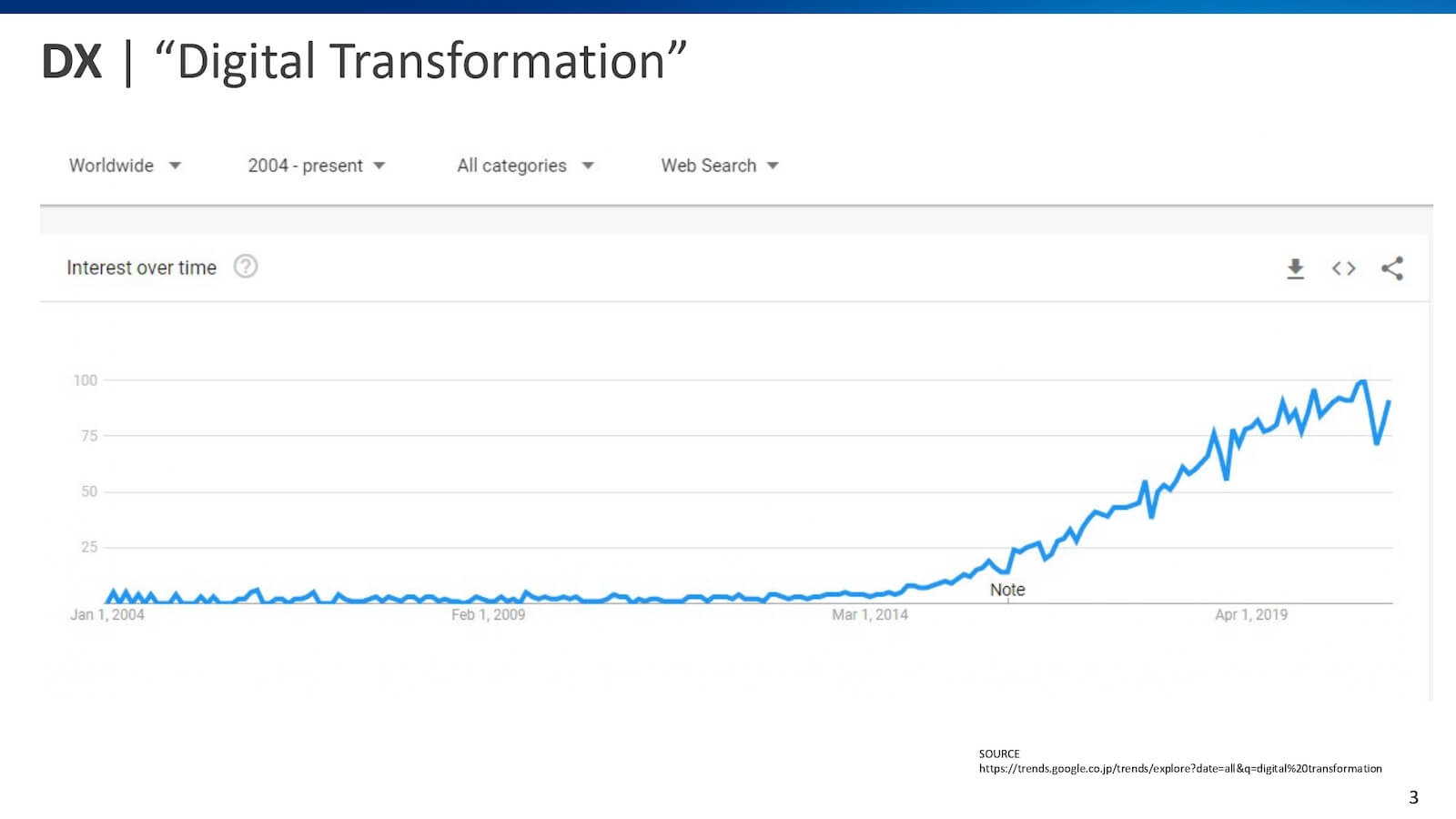

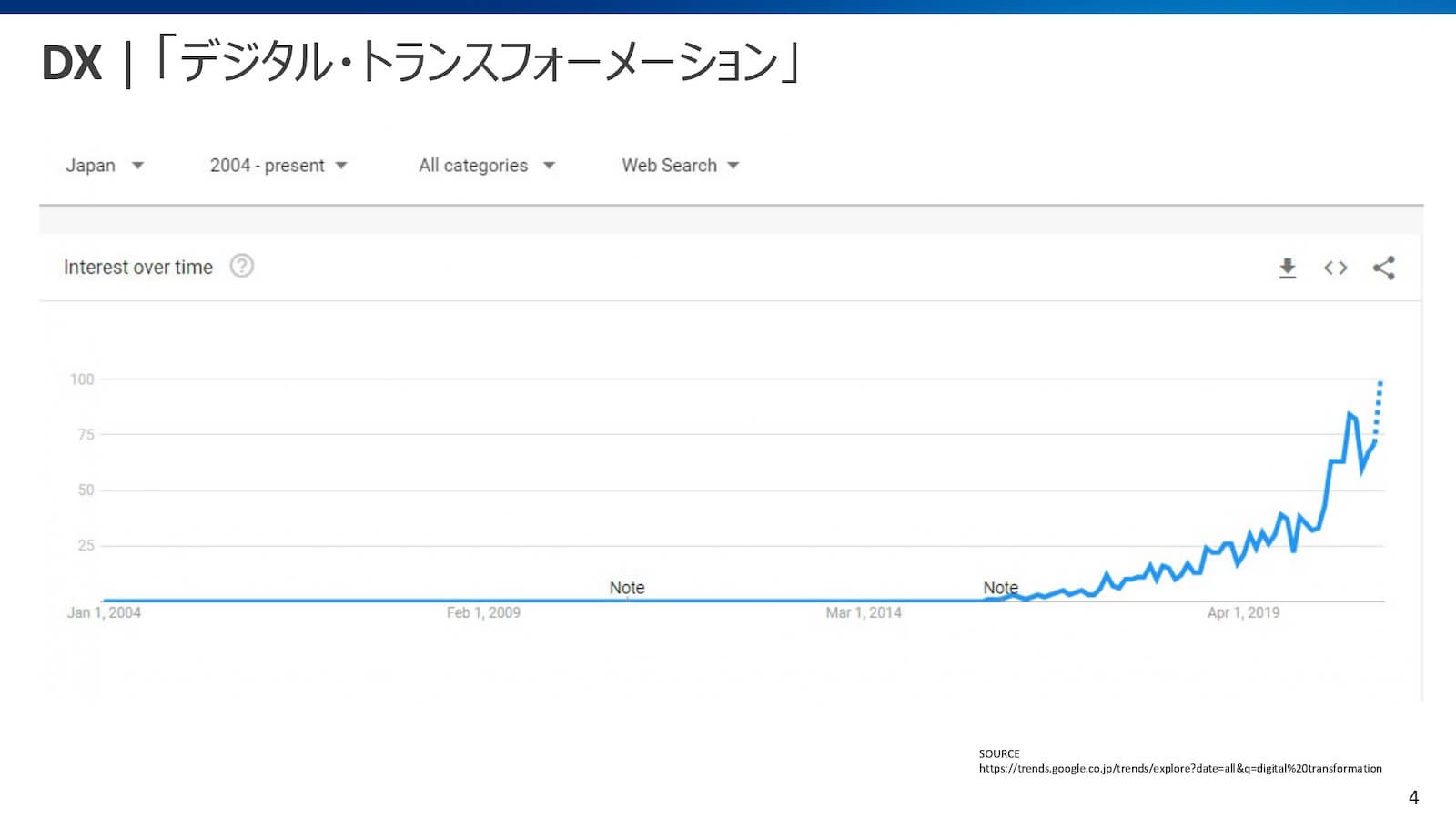

Googleトレンドによると、全世界においてここ5年、6年で急速に英語の「Digital Transformation」の検索数が増えてきています。日本語の「デジタルトランスフォーメーション」を見ると、この1年で急増しており、いわゆる「DX」への関心が急拡大しています。

(2021年2月10日時点でのGoogleトレンドグラフ)

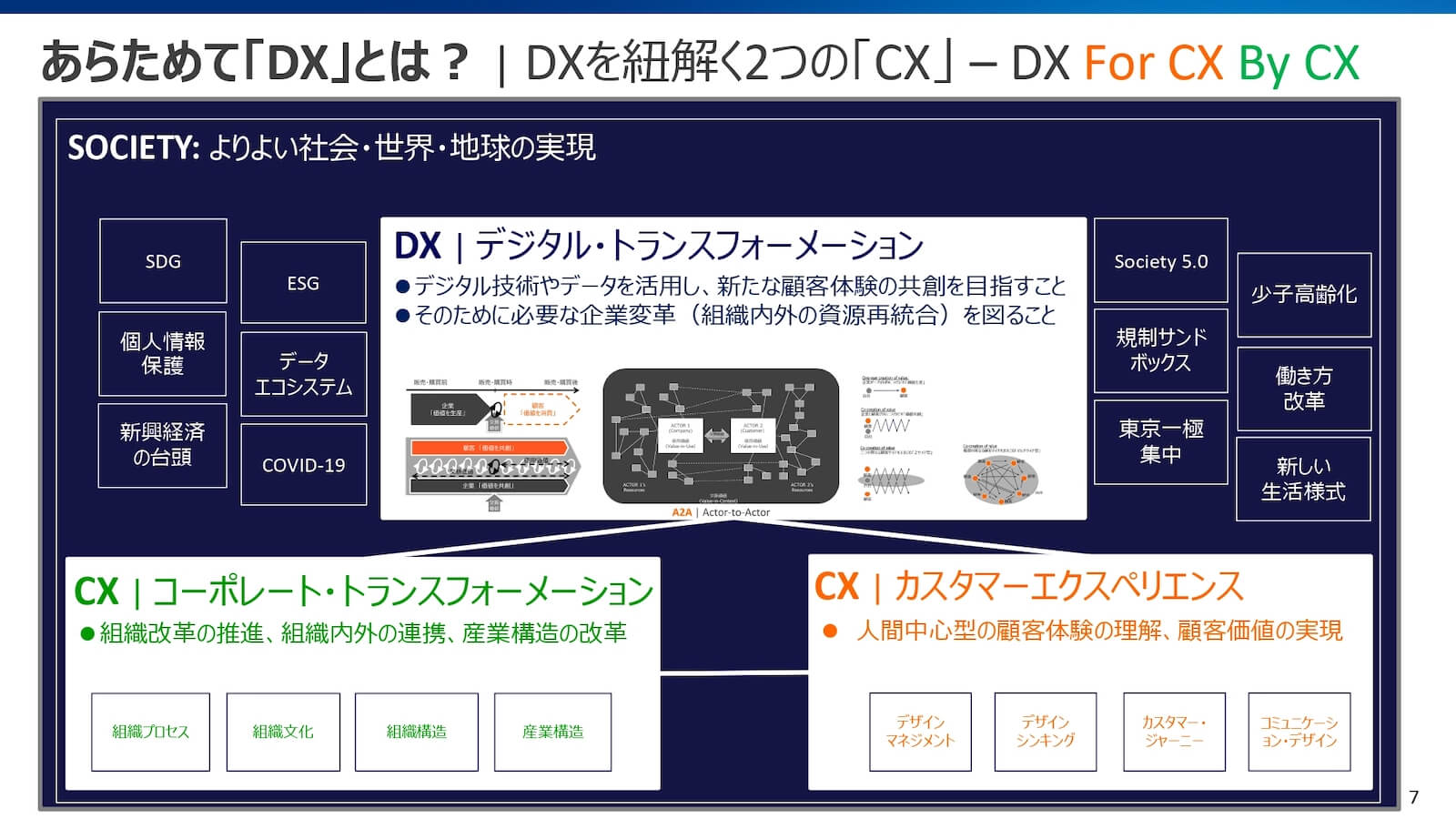

一方で、その本質を理解することが難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。そこで、この記事では「そもそもDXとは何か?」、DXの理解に欠かせない2つの「CX」を通じて紐解きます。

※本記事はトレジャーデータ株式会社が主催した「PLAZMA15」(2021年2月開催)のセッション『あらためて「DX」とは? – DXを紐解く2つの「CX」』をもとに編集しました。

<スピーカープロフィール>

藤川 佳則(ふじかわ よしのり)

一橋ビジネススクール 国際企業戦略専攻 (一橋ICS) 准教授

イェール大学スクール・オブ・マネジメント 客員准教授

一橋大学経済学部卒業。同大学院商学研究科修士。ハーバード・ビジネススクールMBA(経営学修士)、ペンシルバニア州立大学Ph.D.(経営学博士)。ハーバード・ビジネススクール研究助手、ペンシルバニア州立大学講師、オルソン・ザルトマン・アソシエイツ(コンサルティング)、一橋大学大学院国際企業戦略研究科 専任講師、准教授を経て現職。一橋ICSのほか、米国・イェール大学経営大学院、トルコ・コチ大学経営大学院、スイス・EHL (ローザンヌ・ホテルスクール) 、韓国・ソウル国立大学ビジネススクール等でも教鞭をとる。専門はサービス・マネジメント、マーケティング、消費者行動論。

<目次>

「DX」の理解を難しくしている2つの理由

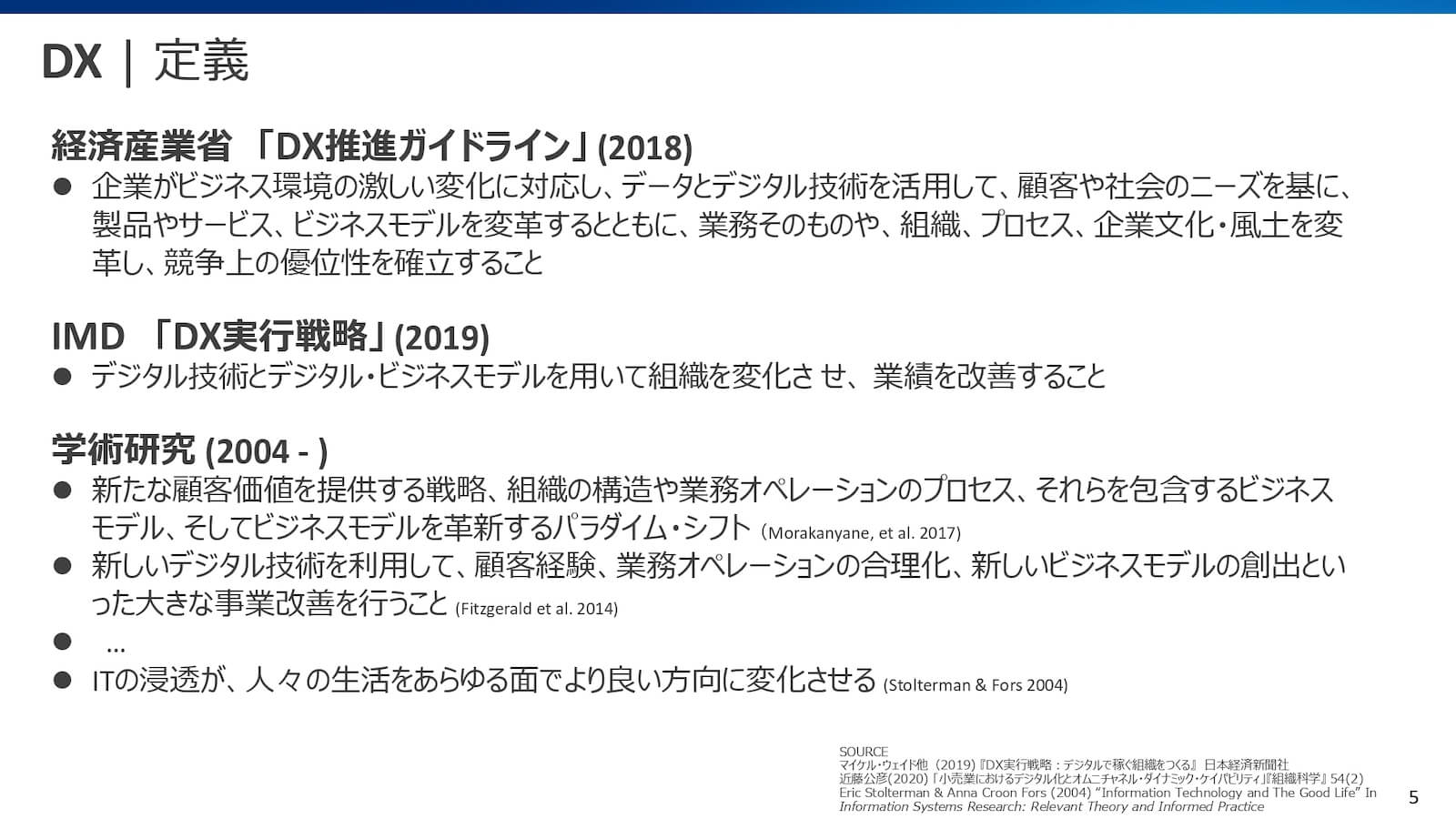

「DX」の理解を難しくしている理由の一つめは、定義の範囲の広さです。「DX」にはいろいろな定義があります。たとえば、日本で2018年に経済産業省が発行した「DX推進ガイドライン」は「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と、かなり広く定義しています。

スイスのビジネススクールIMDは、全世界1,000社以上を対象に調査研究をした知見に基づいて「デジタル技術とデジタル・ビジネスモデルを用いて組織を変化させ、業績を改善すること」と定義しています。学術的にもさまざまな定義に基づいて、2000年代半ばから「デジタルトランスフォーメーション」に関する研究が進展しています。

「デジタルトランスフォーメーション」の定義の範囲が広範にわたることから、同じ「デジタルトランスフォーメーション」という言葉でも、実はその一部だけを捉えていたり、意味するところが違っていたり、逆に同じことを異なる言葉で表現していたりすることがあります。

「DX」の理解を難しくしている理由の二つめは、用語を使う側の解釈の幅です。たとえば、似た概念に「デジタイゼーション」や「デジタライゼーション」がありますが、それぞれ定義を簡単に説明すると以下のとおりです。

| 「デジタイゼーション」は今までのアナログをデジタルに置き換えること 「デジタライゼーション」は集めたデータを活用してビジネスモデルを変革すること 「デジタルトランスフォーメーション」はビジネスモデルに加え組織の変革を推進すること |

また、「デジタル化」という言葉もあります。「デジタル化」という言葉が、「デジタイゼーション」の意味で使われることもあれば、「デジタライゼーション」や「デジタルトランスフォーメーション」の意味で用いられることもあります。さらに、その全てを「DX」と呼んでいることもあります。

用語としての定義の範囲と、その用語を使用する側の解釈によって、その理解を難しくしてしまっているのではないでしょうか。

DXとは「デジタル」であり「トランスフォーメーション」であること

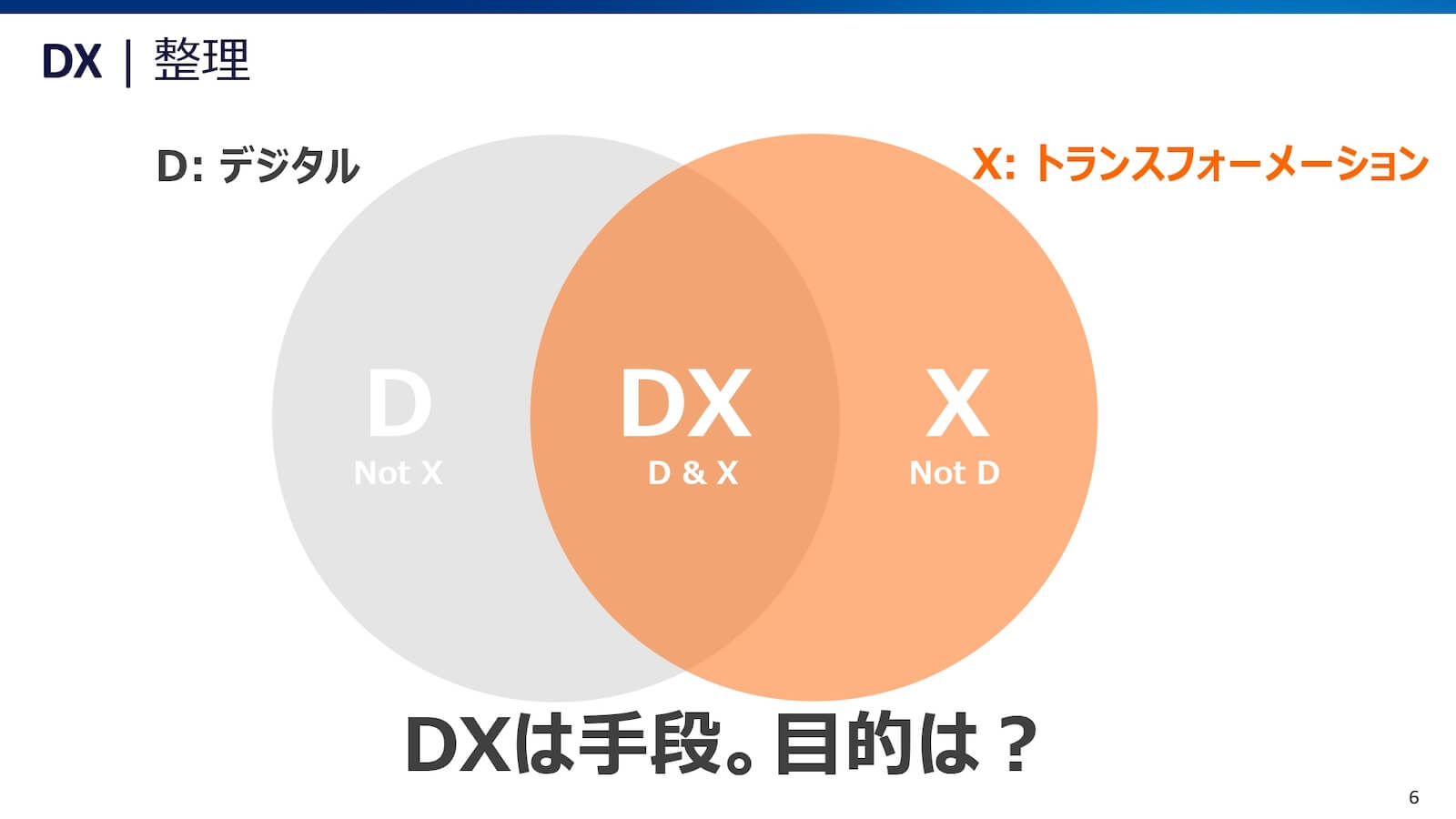

「DX」をできるだけ簡略化して、整理をするとこのような図になるのではないでしょうか。あたりまえですが、「デジタルトランスフォーメーション」は、「D:デジタル」と「X:トランスフォーメーション」のコンセプトが合わさっているわけです。

「デジタル」であり「トランスフォーメーション」であるものが「デジタルトランスフォーメーション」です。逆に、「デジタル」だけれども「トランスフォーメーション」ではない、または、「トランスフォーメーション」だけれども「デジタル」ではない場合は「DX」たりえないことになります。

「デジタル」だけれども「トランスフォーメーション」ではないというのは、最近よく耳にする「ハンコを電子署名に変えましょう」などがその例です。それに伴う仕事の進め方や意思決定の方法などの変革がなければ「DX」とはいえないでしょう。また、「デジタル」を必ずしも前提としない「トランスフォーメーション」もあります。たとえば、これまで事業部制で進めていたビジネスをカンパニー制にする、あるいは年功序列型でやっていたものを成果報酬型に変える、などは、組織変革ではあるけれども必ずしもデジタルではありません。デジタルトランスフォーメーションを捉えていこうとすると、「デジタル」を前提とし、「トランスフォーメーション」が伴うことが重要になります。

DXを紐解くための2つの「CX」

「DX」がバズワード化することの一番の懸念は、DX自体が目的化してしまうことではないかと思います。しかし、「DX」はあくまでも手段です。では、何を目的とし、何を推進すべきなのでしょうか。「2つのCX」というキーワードを通じて考えてみたいと思います。

「DX For CX(Customer Experience)」

デジタルトランスフォーメーションを何のために実行するかというと、一つ目のCXである「カスタマー・エクスペリエンス」、つまり「顧客体験」のためです。お客様をはじめとするさまざまなステイクホルダーと常時つながりながら、「共創」(コ・クリエーション)を通じて、今までにない新しい顧客体験を実現することが、デジタルトランスフォーメーションの目的であると考えます。

「DX By CX (Corporate Transformation)」

そして、本当の意味でこれまでにない「顧客体験」をつくろうとすると、縦割りになっている組織のあり方や、仕事の進め方、あるいは意思決定の方法、業績評価の仕組みなどを変える必要が生じます。そこで二つ目のCX「コーポレート・トランスフォーメーション」、つまり「企業変革」が必要になります。

一つ目のCX「カスタマー・エクスペリエンス」、二つ目のCX「コーポレート・トランスフォーメーション」が伴って真の「DX」の実現につながると考えます。

「これまで」と「これから」が混在するハイブリッド時代

まずは「DX For CX」の話から入っていきましょう。

コロナ禍以前から、私たちは「第4次産業革命」の真っ只中に生きています。第1次、2次、3次産業革命時と比べて、第4次産業革命ではその前後で起きている経済社会の本質的な変化が何であるかについてのコンセンサスがまだ確立しているわけではありません。

第1次産業革命では、蒸気機関の利用が広がったその前後では、社会、産業、企業のあり方が大きく変わりました。第2次産業革命は電気のビフォー・アフターでした。第3次産業革命はコンピュータ技術のビフォー・アフターでした。しかし、第4次産業革命に関しては、私たち自身がまさにその真っ只中にいるために、本質的に起きていることの捉え方が人によってまちまちです。

また、ある日を境にして、昨日までは第3次産業革命が続いていて、今日からは第4次産業革命が始まる、となるわけではありません。今、私たちが生きている時代は、第3次産業革命によって形成された社会・産業・企業のロジックがそのまま動き続けている中で、第4次産業革命が始動しているハイブリッド状態、または、メッシュ状態になっているわけです。モザイク状態といってもいいのかもしれません。

ここに、既存事業を推進しながら、新規事業を創出しなければならない、という経営課題が生じます。以前、PLAZMAにも登壇された、早稲田大学の入山章栄さんと経営共創基盤(IGPI)の冨山和彦さんが解説されていて、日本でも非常に大きな注目を浴びているチャールズ・オライリーさんとマイケル・タシュマンさんの共著による『両利きの経営』という本があります。同書で紹介されているように、「知の深化」という「自身・自社の持つ一定分野の知を継続して深掘りし、磨き込んでいく行為」と、「知の探索」という「自身・自社の既存の認知の範囲を超えて、遠くに認知を広げていこうとする行為」、このどちらか一方ではなく、両方が必要である。これが、ハイブリッド時代を生きる私たちが置かれている状況です。

▼早稲田大学の入山先生が登壇されたセッションはこちらからご覧いただけます

経営学の視点から見る “Why DX?” |入山 章栄氏 × 堀内 健后

「新しい顧客体験」をつくるために、かけている「レンズ」に気づこう

こうした変化が起きている中で、新しい「顧客体験」の実現をDXの目的として据えるとき、私たちが無意識に置いているさまざまな前提、つまり「かけているレンズ」に気付き、そのレンズを外したり、かけたりしながら、モザイク状態の中で取り組まなければなりません。それが、今私たちが置かれている状況ではないかと思います。

まず、「価値づくりのロジック」が根本的に変わりつつあることを念頭に置く必要があります。たとえば、TechCrunchのエディター、トム・グッドウィンの2015年の言葉にあるように、

Uberは世界最大のタクシー会社だが、Uberそのものは車両を1台も保有していない。Facebookは世界最大のコンテンツクリエイターだが、Facebookそのものではひとつもコンテンツを作っていない。アリババは世界最大の小売業者だが、1個の在庫も保有していない。Airbnbは世界最大の宿泊サービス提供業者だが、1つも不動産を保有していない。

これまでにない「価値づくりのロジック」に基づく取り組みがどんどん行われるようになってきていて、注目が集まり、お金が集まり、人が集まり、データが集まるという状況が起きているわけです。

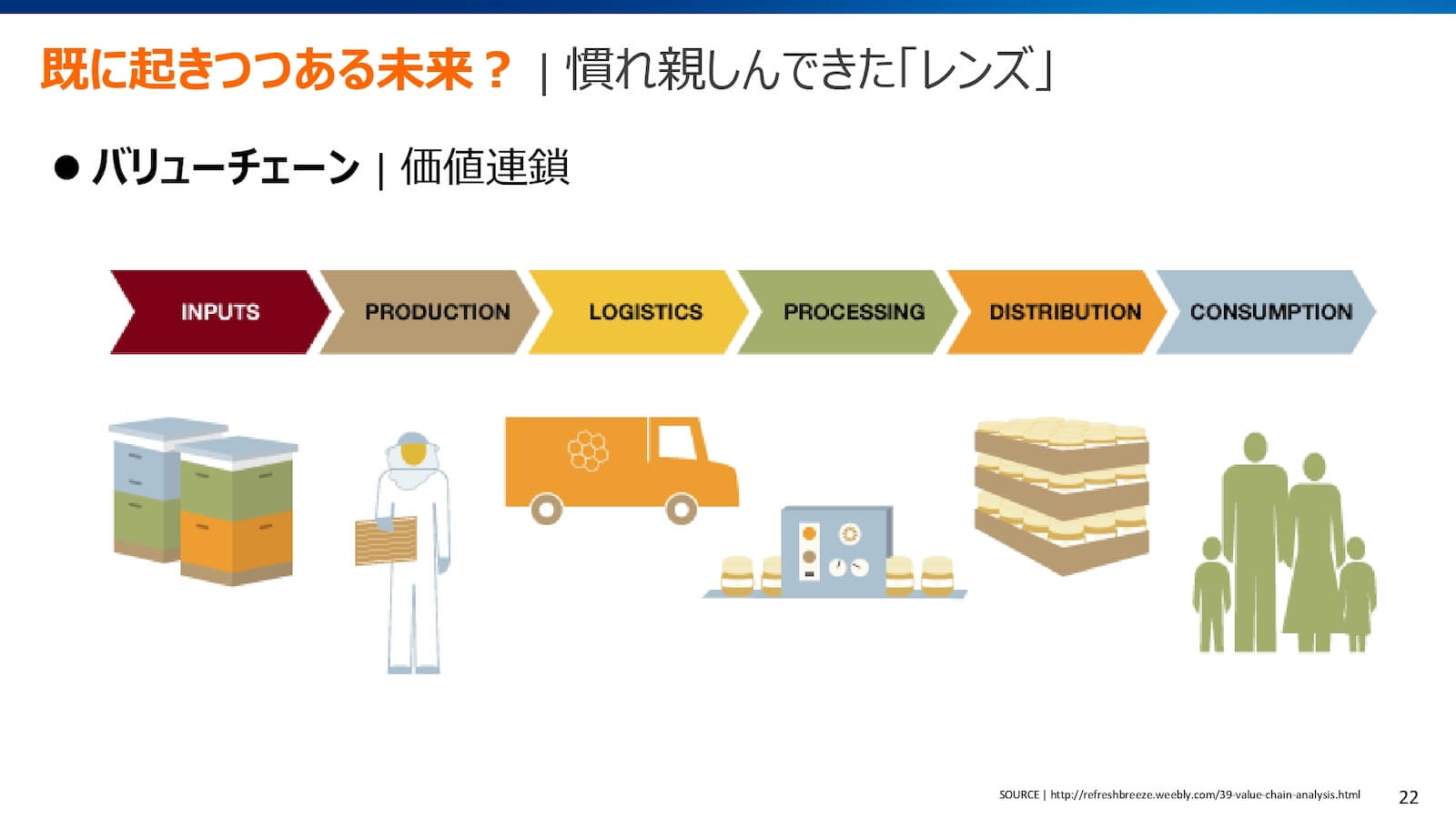

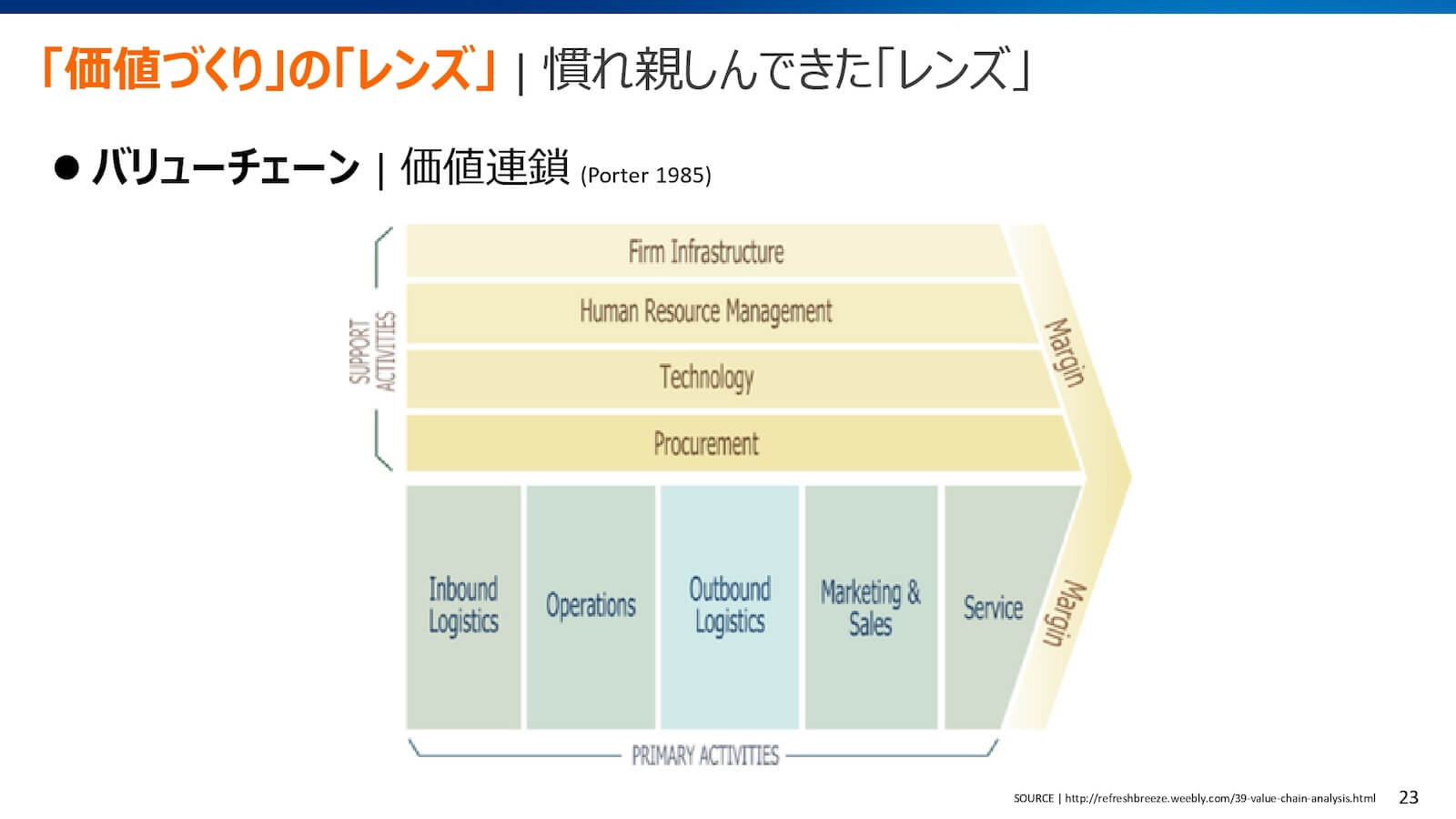

慣れ親しんできた「レンズ」①:バリューチェーン

私たちが「価値づくり」について考えるとき、ほんの少し前まで、バリューチェーン的な発想で考えることが多かったと思います。たとえば、タクシー会社を始めようと思うと、何よりもまず車両を購入して保有し、その次に運転手を雇用しないとタクシー事業は始められないと思い込んでいました。ホテル事業を始めようと思ったら、まず土地を購入し、建物を建設し、従業員を雇用しないと宿泊サービスは提供できないと思っていました。しかし、そのような発想に基づかない、新たな「価値づくりのロジック」に基づく事業が行われるようになってきています。

「バリューチェーン」はマイケル・ポーターさんが1985年に『競争優位の戦略』という本の中で提唱したフレームワークです。いわば、35年前に作った「レンズ」をかけて、今の世の中を見ているようなものです。でもそのレンズは、35年前には当たり前すぎて、あえて問う必要がなかったようなことを前提としてつくられたレンズであることに注意する必要があります。

一つは「価値づくりは企業が行うものである」という前提です。だから、企業組織の中の活動を中心に描いているわけです。もう一つは「価値づくりには終点がある」という前提です。そのため、その終点においてマージン(利益)が実現したその先は空白になっています。そこから先には価値がつくられていないという前提を置いているともいえます。

しかし今や、私たちはお客様と常につながりながら、お客様と一緒に価値をつくることができるような環境にあります。また、お客様もさまざまな企業活動に参加しつつあります。35年物のレンズをかけたまま、なおかつ自分たちがレンズをかけていること自体に気づいていない状態だと、レンズをかけて見える世界がある一方で、見えなくなる世界が広がり始めているのではないでしょうか。

誤解しないでいただきたいのは、今でも「バリューチェーン」が非常に有効な局面もあります。しかし、そのレンズだと見えなくなるという環境も広がりつつあります。その両方が混在するメッシュ状態にあるので、気をつけなければなりません。

慣れ親しんできた「レンズ」②:ファイブフォース分析

また、戦略立案のプロセスで必出する、これも同じくマイケル・ポーターさんの「ファイブフォース分析」をみてみましょう。まず業界の構造を分析し、その構造を理解した上で自分たちの競争優位が構築できるようなポジショニングを考えましょう、という分析手法です。1980年に『競争の戦略』という本で提唱されました。

ここでも、40年前には当たり前すぎて、問う必要がなかったことが大きな前提になっています。それは、「業界が定義できる」という前提です。まずは業界を定義したうえで、戦略立案のための分析作業を進めていきましょう、という考え方です。しかし今は、業界が定義できないようなところにこそ、いろいろな機会が生まれています。たとえば、アップルは何業界で競争しているのでしょう? Googleはどうでしょう? 業界が定義できないようなところで、さまざまな「価値づくりの機会」が生まれています。レンズをかけて見える世界がある一方で、逆に見えなくなった世界も広がってはいないでしょうか。

慣れ親しんできた「レンズ」③:限界費用

経済学においても同じような前提を見つけることができます。たとえば、市場の価格メカニズムを通じて実現する 「完全競争」こそが、社会としては最も望ましいとされています。昨日まで100万個製品を作っていた企業が100万1個目の製品を作るとき、その100万1個目の製品にかかるコストが「限界費用」です。完全競争の状態においては、限界費用をちょうど賄えるレベルで価格が設定できる企業は生き残り、逆に限界費用が価格を上回ってしまう企業は市場から撤退せざるを得なくなります。

完全競争の実現を目指すために、さまざまな法律や制度、たとえば、独占禁止法や公正取引委員会という仕組みを構築することで社会全体の効用を最大化しよう、という話になっています。ただ、ここにも大きな前提が置かれていることに気づく必要があります。それは「限界費用がゼロではない」という前提です。

限界費用がゼロではないことを前提に、それを上回るところで価格が設定され、無数の企業が市場に参入し、アダム・スミスの言うところの「神の見えざる手」が働き、完全競争に至る。しかし、第4次産業革命下においては限界費用が限りなくゼロになるということがさまざまなところで起きはじめています。たとえば、今この瞬間にもFacebookでは世界中でコンテンツが作られていますが、Facebook側でかかっている1コンテンツあたりのコストは限りなくゼロに近いです。Uberがお客様を乗せて移動するサービスを提供したとき、Uberの限界費用もゼロに近づいています。理論上、限界費用がゼロになると価格もゼロになるので、経済の仕組みをうまく説明できなくなってしまう、という課題を抱えています。

今まで私たちが学んできたことだから、あるいはよく知っているから、使い慣れているからという理由だけで慣れ親しんだレンズだけをかけていると、見るべきものも見えなくなってしまう可能性がある時代に生きています。これが、「DX」を進めようとするときに最初に気を付けるべきことではないか、と思います。

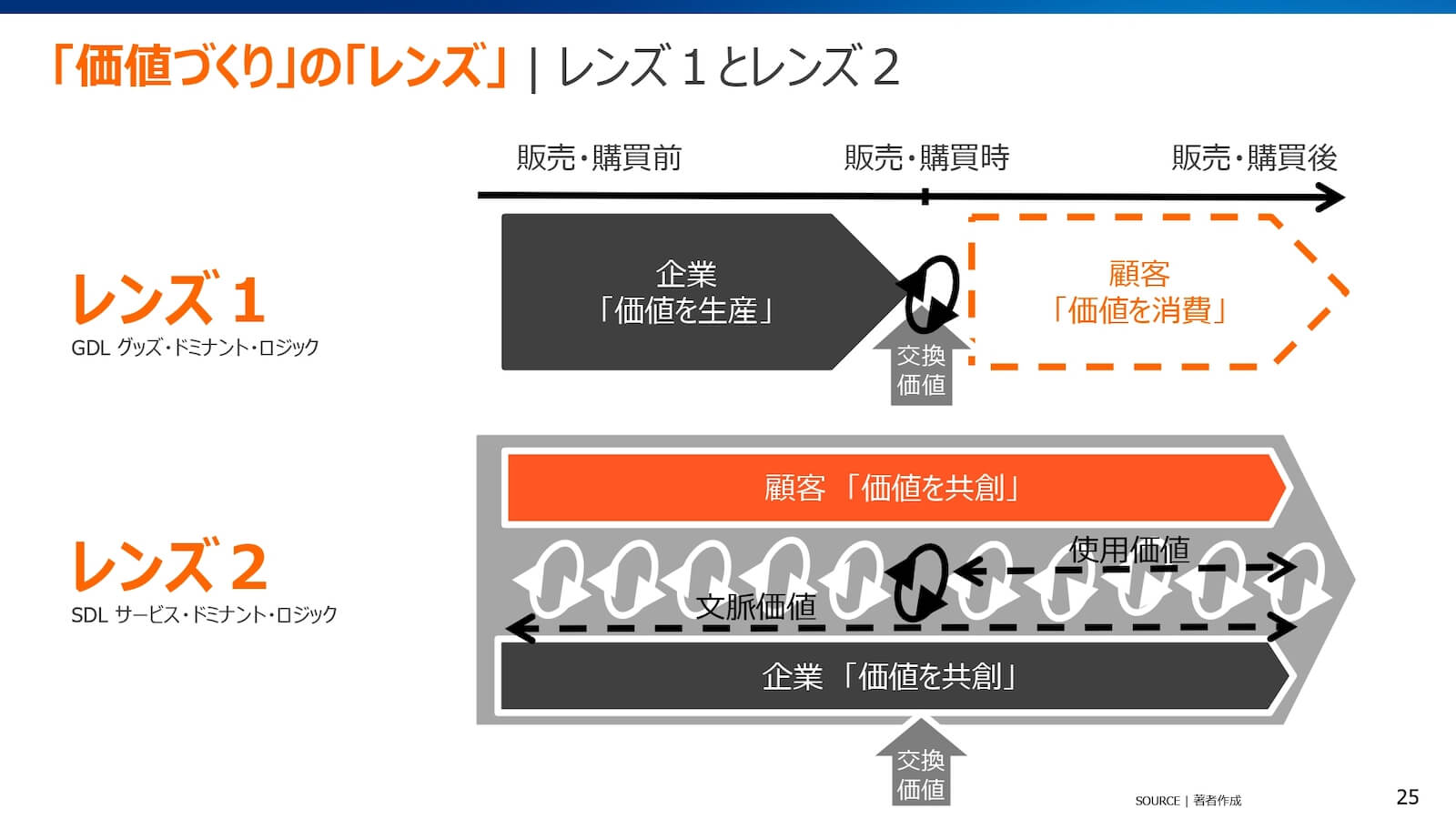

レンズをかけ替え、視点を広げよう

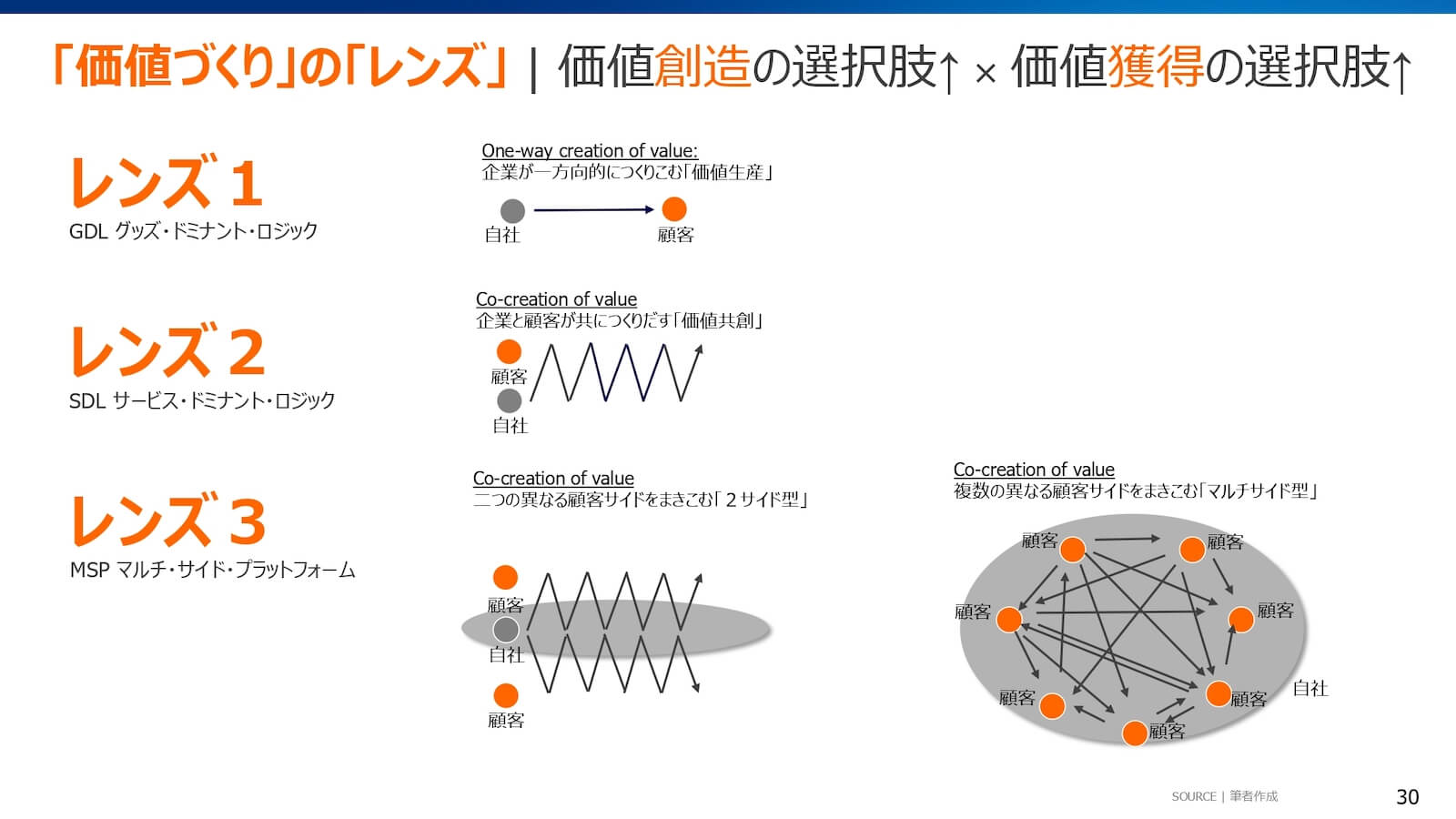

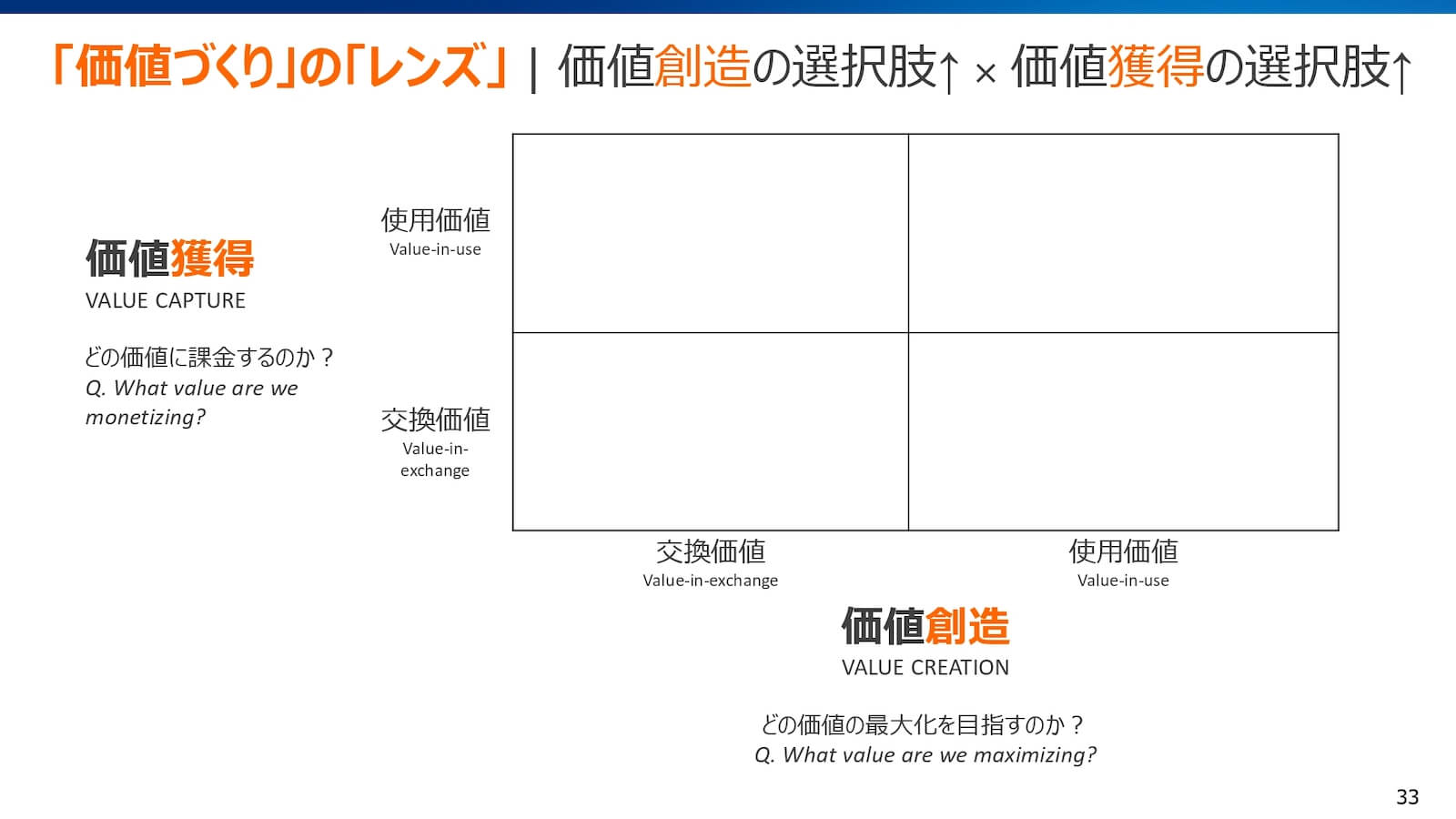

ここからは、どういうレンズをかけるべきなのかという話をしたいと思います。たとえばバリューチェーンというレンズは「モノ中心論理」のレンズの一つです。ここでは「レンズ1」と呼びましょう。企業が価値をつくり、お客様に提供します。企業から見ると「販売時点」、お客様から見ると「購買時点」において両者は接点を持ちますが、そこから先は企業がつくった価値をお客様が消費していく、という世界観です。

これに対して、価値づくりはそこでは終わらないという世界観が「レンズ2」です。「価値づくり」はモノやサービスを販売するところで終わらず、その後もずっと続く。しかも、そこでつくられる価値は、企業だけがつくっている価値ではなく、お客様の行動が伴って一緒につくられていく。価値が共に創られるという意味での共創(コ・クリエーション)となります。

販売時点で実現する価値のことを、市場交換経済を通じてお客様が対価を払うその瞬間に最大化する価値という意味で「交換価値(バリュー・イン・エクスチェンジ)」といいます。

それに対して、使用段階において企業の活動とお客様の行動が組み合わさって共創される価値のことを「使用価値」といったり、お客様が実感する価値はお客様が置かれている文脈に依存するという意味で「文脈価値」といったりします。

このように、レンズをかけ替えることによって、視点を広げることができるようになります。「今までにない新しい顧客価値を実現する」というDXの目的を考えるとき、レンズをかけ替えることが重要になると思います。

顧客接点は多層化・個別化・常時化する

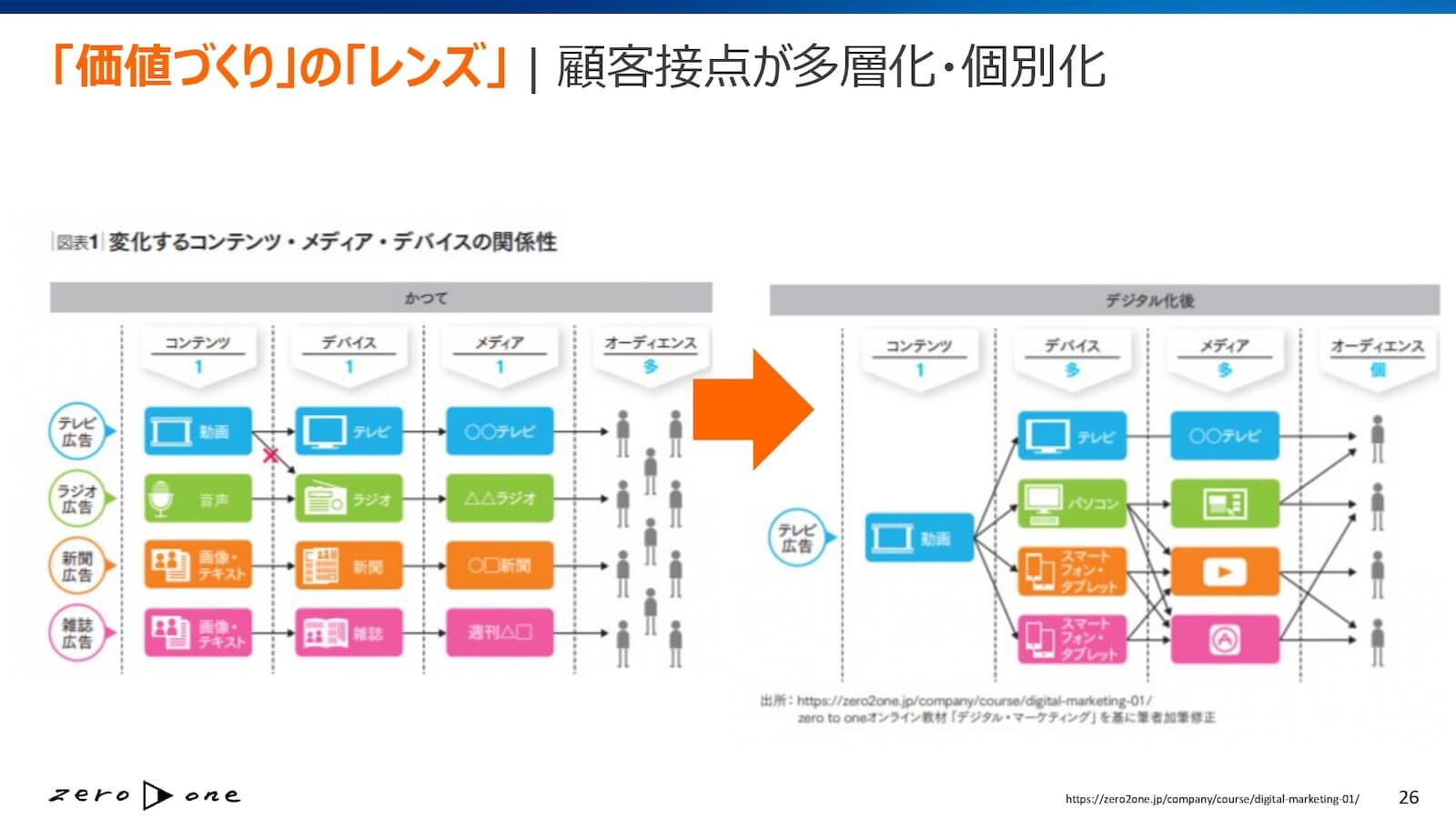

また、顧客接点はますます多層化し、さらに個別化されつつあることも注目に値します。今までは、たとえば「テレビ広告」というコンテンツは、テレビというデバイス上で、テレビ会社というメディアを通じて、不特定多数のオーディエンスに提供されていました。「(コンテンツ)1 対(デバイス)1 対(メディア)1 対(オーディエンス)多」の関係性です。

それが今はデジタル技術の発展によって、同じ「広告」コンテンツが、テレビ・パソコン・スマホ・タブレットなど複数のデバイス上で、さまざまなメディアを通じて、常時接続状態にあるお客様一人ひとりに、必要なときに必要な状況において提供されるようになっています。つまり「(コンテンツ)1 対(デバイス)多 対(メディア)多 対(オーディエンス)個」になってきたといえます。

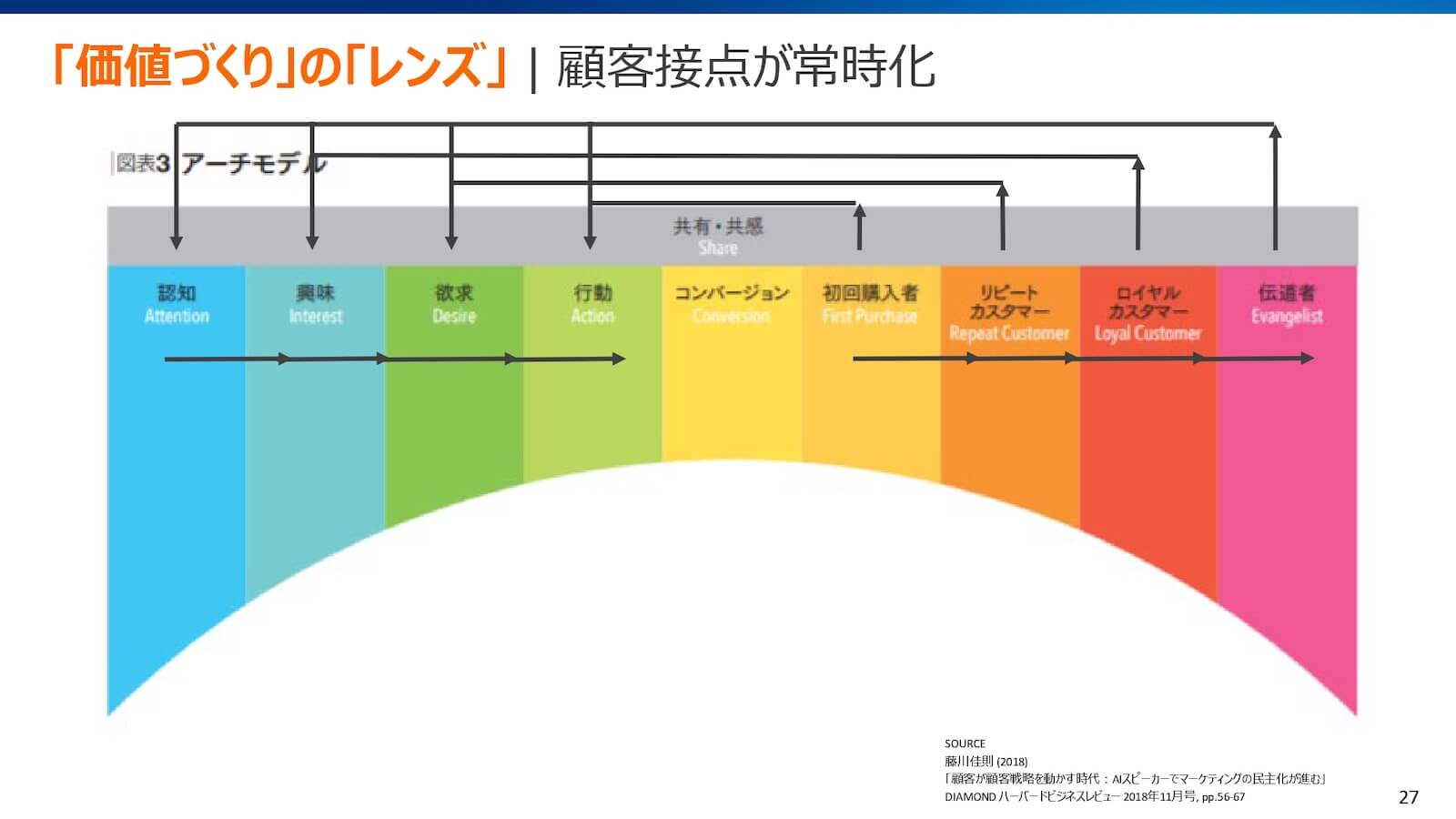

マーケティングの観点から見ると、お客様に認知してもらい、興味を持ってもらい、購買行動をとってもらうという、いわゆる「AIDAモデル」や「AIDMAモデル」の終点では顧客関係は終わらず、お客様とその後も常につながりながら関係構築を図ることが重要になっています。また、お客様はその過程において、他のお客様にさまざまなことをシェアします。製品やサービスの購買後にその使用体験を共有するという従来型のシェアにとどまらず、お客様は常に自らの認知や興味、欲求、行動意図、実際の行動などさまざまな事柄を意識的にも無意識的にも共有しているのです。

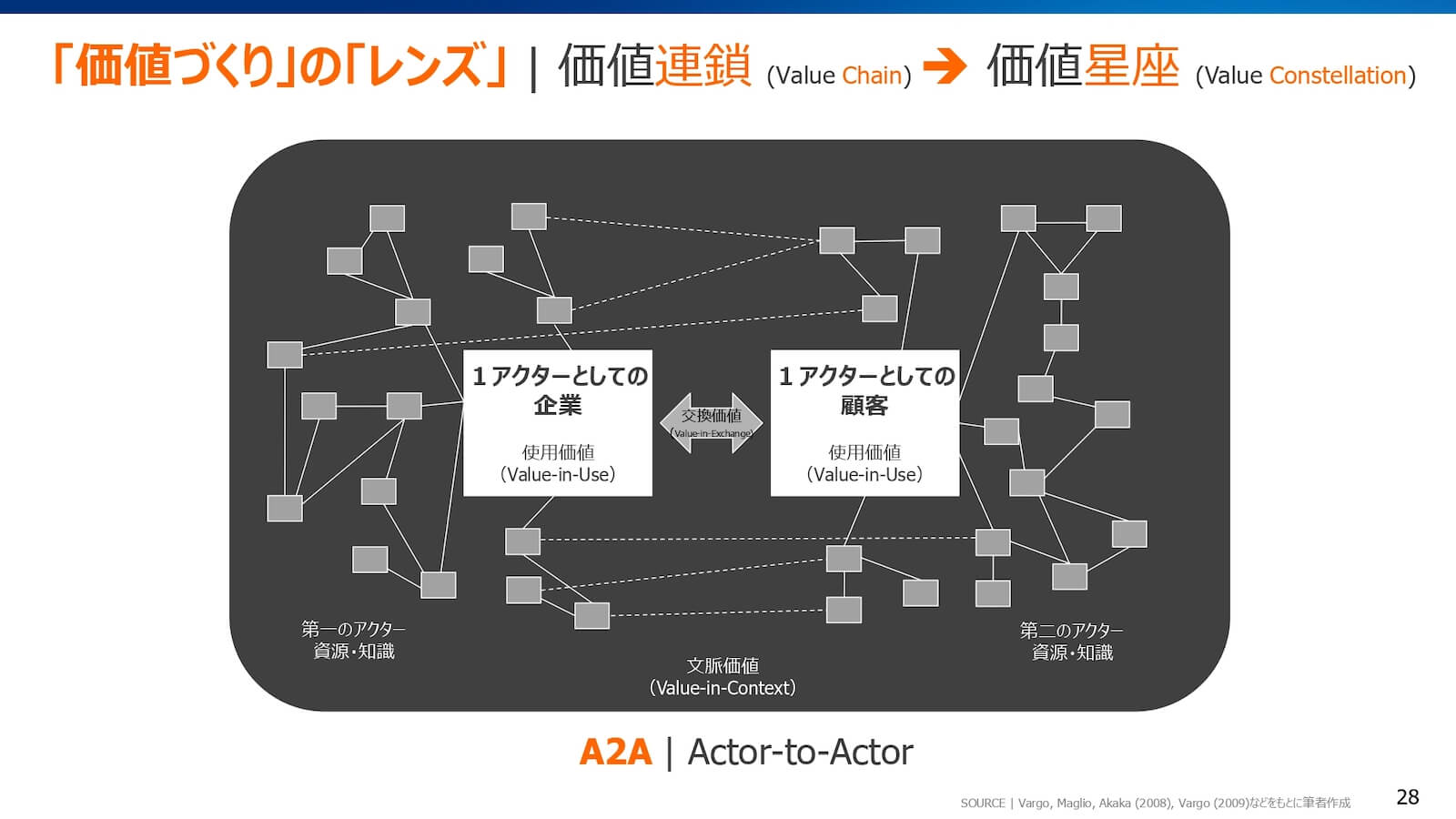

こうした状況になってくると、価値をつくるのは企業だけではなくなってきます。お客様が持っている知識、スキルやセンスなどの資源と、企業が保有したりアクセスしたりすることができる資源とが組み合わさることで、価値が共創されていきます。価値づくりを、「バリューチェーン」のように、終点を目指して進める組織内活動の連鎖としてとらえるのではなく、夜空を見上げて星と星をつないで意味を見出し星座をつくるような「バリュー・コンステレーション」と呼ばれるような視点でとらえることが重要になってきています。

レンズ1とレンズ2を外したりかけたりすることによって、全く同じビジネスでも、お客様に提供しうる「顧客価値」に広がりが出てきます。

ケース1:小松製作所の「KOMTRAX(コムトラックス)」

株式会社小松製作所(以下、コマツ)が開発した機械稼働管理システム「KOMTRAX(コムトラックス)」では、お客様である建設会社にショベルカーを販売した後に、IoTセンサーでショベルカーの稼働状況を把握するこが可能です。たとえば、「〇月〇日、この建設現場XのショベルカーYは、朝8時にエンジンがかかり、10時間エンジンがついていたけれど、駆動部分が動いていた時間は合計3時間である」ということがリアルタイムでわかります。つまり、10-3=7時間はエンジンがつけっぱなしでアイドリングしている、ということがわかるのです。

メーカーであるコマツが、お客様である建設会社にリアルタイムでこの情報を共有することによって、お客様の建設現場のマネジメントに活用することができます。その結果、現場でかかる燃料費用を大幅に削減することに寄与するといった「価値づくり」が可能になります。

従来のバリューチェーンでは価値づくりの終点と考えられてきた「販売時点」のその先で、お客様がその製品を使用するという行動と、コマツが展開する「KOMTRAX」という活動が組み合わさることによって、価値共創が継続して行われることになります。

ケース2:ナイキの「ナイキプラス」

ナイキのシューズの素材、機能、性能で「交換価値」を最大化するという話だけではなく、ナイキのシューズを買ったお客様がどこをどうやって走ったかという履歴が残り、世界中のナイキのランナーと共有することによって、新しい価値が生まれます。たとえば、今まで行ったことのない都市に出張で訪れ、ホテルにチェックインをして、その周辺を走りたいなと思ったときに、その街に住んでいる人や、あるいはそのホテルに泊まった人がどのランニングコースを走ったのかという情報を参照することができれば、自分にとって大きな価値になります。これは、ナイキだけが一方的につくっている価値ではなく、ナイキとお客様が一緒に共創している価値ととらえることができます。

その他のケース

一方向の気象庁型の天気予報に対して、双方向のウェザーニューズ型の気象情報サービスもその例です。あるいは、従来型のカーナビに対して、「Waze(ウェイズ)」というソーシャルカーナビゲーションでは、ドライバーが自分の運転履歴に基づいてマップを書き換えることができたり、「今通ったところで警察がスピード違反の取締りをしていた」という情報をリアルタイムで共有したりすることで、ドライバー同士の価値共創が行われていたりします。

このように、全く同じビジネスでも、レンズをかけ替えることで、お客様に提供しうる「顧客体験」の捉え方に広がりが出てきます。レンズ1型で一方向的に企業が顧客に価値をつくるという世界観だけで「新しい顧客体験」をとらえるのではなく、お客様と常につながり続ける環境において、お客様にとってもらうさまざまな行動と自社の活動を組み合わせることで価値共創をはかるという発想でとらえてみてはいかがでしょうか。それにより、マネタイゼーションの選択肢もそれだけ増えることになります。実は、これが次に紹介する「レンズ3」になります。

価値共創のアクター(参画者)が増えると「価値づくり」の範囲が広がる

たとえばAirbnbは、部屋を借りる側と貸す側という2サイドでビジネスを始めましたが、一時期、両者の間で色々なトラブルが起きました。貸した後に部屋に帰ってきたら家がグチャグチャになっていた、貴重品が盗まれてしまった、帰ってきても出ていってくれないので困る、などです。そこで、保険会社という「第3」のアクター(参画者)が加わりました。また、Airbnbの物件の稼働状況がわかるリアルタイムデータを地域のレストランや商店などと共有することで送客や集客を図り、「第4」のアクターを加えることになります。さらには、観光産業という「第5」のアクターと連携する、というように発展します。こうした、それぞれの参画者と異なる種類の価値を共創していくと、それぞれのアクターに課金する・しないの選択肢と、どう課金するのかという選択肢が出てきます。

これは、AirbnbやUberといった話だけに留まりません。たとえば、ネスレ日本が始めた「ネスカフェアンバサダー」というプログラムがあります。累計40万人以上の方が参加したといいます。自分のオフィスにバリスタマシーンを置き、同僚がカプセルを使ってコーヒー飲むと数十円を課金するというディストリビューター制度です。数年前にはこのバリスタマシーンにセンサーが入り、ネットワーク化しました。そして、ネットワーク化したこのプラットフォームを自分たちの競合になるかもしれない企業にオープン化します。

たとえば、ファンケルはケールとフルーツの入ったスムージーのカプセルやコラーゲン配合のミルク飲料のカプセルをネスカフェアンバサダーを通じて提供しています。ここでは、ネスカフェアンバサダーを、2サイドのプラットフォームとしてみることができます。一方は、最終消費者であるアンバサダーやアンバサダーの同僚の皆さん。もう一方は、ファンケルのような協力業者です。従来であれば競合になるかもしれない企業を協力業者化し、課金対象化し、顧客化しているともいえます。

今までにない顧客体験をつくろうとするときに、レンズ1をかけたままだと価値創造と価値獲得の選択肢を「交換価値 × 交換価値」という中だけで考えることになり、知らない間に視野狭窄に陥ります。

レンズ2をかけると、お客様に実感していただく価値は「交換価値」か「使用価値」か、その両方か、また、お客様に支払っていただく課金の対象も、「交換価値」に課金するのか、「使用価値」に課金するのか、両方に課金するのか、という複数の選択肢が出てきます。

さらに、レンズ3をかけて、サイドを複数にすると、2×2のマトリックスがサイドの数だけ掛け算になっていきます。このエリアで「価値創造」をして、このエリアで「価値獲得」しようという創造的に組み合わせることで、「新しい顧客体験」をつくり出す可能性が広がります。

ポストデジタル仕様で「顧客体験」を捉えよう

皆さんは今どんなレンズをかけて、DXの目的である「顧客価値」、あるいは「顧客体験」をお考えになっているでしょうか。

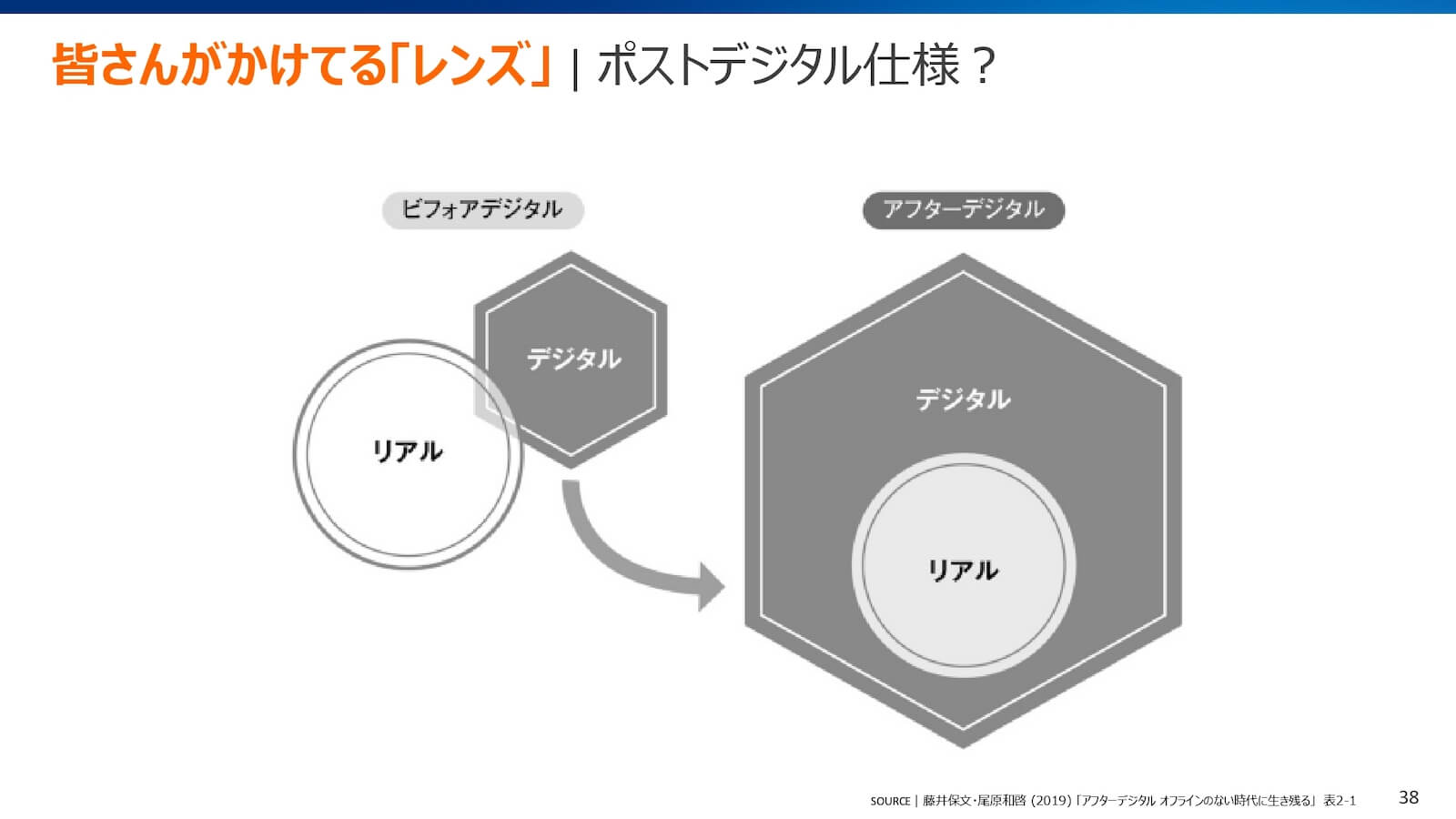

DXを始める前に、レンズが「ポストデジタル仕様になっているか」という問いを、今こそ自問すべきです。ポストデジタルは、この10年ほどで文学や芸術の世界で進んできた議論ですが、この1-2年ほどの間にビジネスの分野にも広がりました。藤井保文さんと尾原和啓さんの共著による『アフターデジタル』もその中のひとつです。

▼藤井保文さんが登壇されたセッションはこちらからご覧いただけます

NO 顧客起点、NO DX 〜ユーザーに価値を還元するためのデータ活用〜

「リアル」がデフォルトで、そこに「デジタル」を加えていくというのが「ビフォアデジタル」です。しかし今は、基本的にスマートフォンを持って24時間生活していて、寝ているときもスマホがすぐ横にあるいう意味では、24時間ずっとデジタルのすぐ横で生きているわけです。ならば、「デジタル」をデフォルトにした上でその中でどうリアルを生かすのか、という順序で物事を考えた方がいいのではないか、というのが「アフターデジタル」への発想の転換です。

私たちの周りにコネクテッドなデバイスが普及すればするほど、アフターデジタルがあたりまえになります。

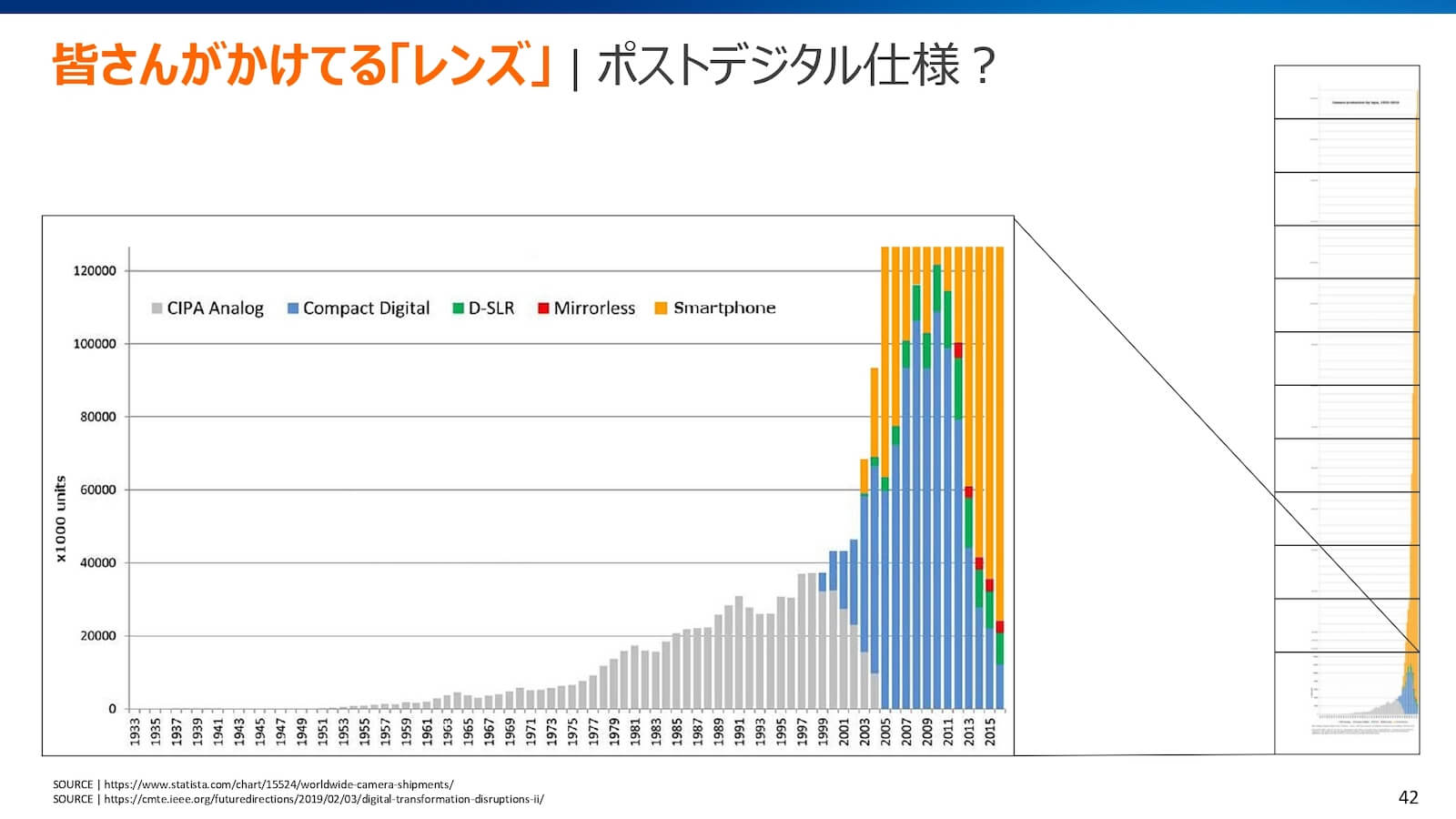

アナログのカメラがデジタルカメラに置き換わったのは、今から十数年前の話です。その後、デジタルカメラも数年前に次のデジタルデバイスに置き換わっています。皆様がお持ちのスマートフォンです。この「デジタルがデジタルに置き換わる」ときには、アナログがデジタルに置き換わる以上のことが起きています。

折れ線グラフのグレーがアナログカメラ、青がデジタルカメラ、オレンジがスマホです。このグラフは、実はより大きなグラフの一部で、もともとのグラフは右のようになっています。オレンジの部分が実は十数倍の大きさなのです。「デジタルがデジタルに置き換わる」ときには、そこにさらにスケールとスピードが伴っています。

その結果、そのデバイスを使う人間の行動は拡大の一途をたどっています。10年、20年間で比べて圧倒的に写真を撮る回数は増えていますし、それを共有する対象は世界中に広がり、全く見ず知らずの人と写真を共有するのがあたりまえになりました。そうして、データが私たちの周りで溢れかえっていて、私たちが日常生活で知らない間にとっている行動がそれに寄与している。これが、今の状況です。

人類が猿から進化して2003年までに作ったデータの総量が5ヘキサバイトと言われています。今やその5ヘキサバイトは2日間で作られています。

とGoogleのエリック・シュミットさんが言ったのが、実は今から10年前です。この5ヘキサバイトのデータは、今は数時間や数分間のうちに作られているかもしれません。

よく「データは新しい石油だ」と言われますが、その「新しい石油」を作っているのは企業ではなく、実は私たち自身です。私たちが普段の日常生活を送るだけでどんどんデータを生み出しています。また、この「新しい石油」は、これまでの石油とはまた違った特徴を持っています。石油は使えば使うほどなくなる一方ですが、データは使えば使うほどなくならないどころか、価値が向上することさえあります。そのため、これまでとは異なるロジックに基づいて、これからの「DX」とその目的である「顧客体験」を捉える必要があります。

新しい顧客体験をポストデジタルの視点でとらえることの重要性を象徴的に示すのがこの写真です。

左側がスペースシャトルのコックピットです。従来型のコックピットに、デジタル技術を付け足し続けています。これに対して右側は「デジタル」が大前提にあります。これは宇宙飛行士の野口聡一さんがいままさに宇宙飛行をしているSpace Xのドラゴンのコックピットです。デジタルをデフォルトとしてリアルを生かそうという発想で取り組むと、こうも仕様が異なることになります。

皆さんに問いかけたいのは、皆さんがいまこの瞬間にかけているレンズについてです。「そもそもレンズをかけてらっしゃるってことに気づいていらっしゃいますでしょうか?」「ポストデジタル準備OKでしょうか?」「ポストコロナ準備はOKですか?」。ご自身を10段階で自己評価すると、何点をつけますか。また、皆さんの周りを評価すると、どうでしょう。

「あらためて、DXとは何か?」を考えてみようとする方々の多くは、ご自身の意識としてポストデジタルの準備ができた上で、DXに取り組んでおられると思います。しかし、実際にDXを本気でやろう、スケール化しよう、結果を出そうと思ったりすると、皆さんの周りに仲間をつくっていく必要があります。しかも、その仲間づくりは組織の中だけではなく、組織の外にいらっしゃるお客様や協力業者も含めて仲間にしていく必要があります。

そのときにすべきことが「DX by CX (Corporate Transformation)」の話となります。二つ目のCX、すなわち「企業変革」です。ここから先は、SUBARUの小川秀樹さん、ストライプインターナショナルの榎本一樹さん、トレジャーデータの堀内健后さんのお話をお伺いしながら、さらに深く「DX」について考えていきたいと思います。

この続きは動画でご覧いただけます

<スピーカープロフィール>

小川 秀樹(おがわ ひでき)

株式会社SUBARU

IT戦略本部 デジタルイノベーション推進部

スタートアップを経験の後、2008年より現職。SUBARU内の部門横断でのデジタル施策、データ分析、サービス開発等によるイノベーションを担当。ドライブの愉しさを拡張するスマートフォンアプリ「SUBAROAD」 を2021年リリース予定。トレジャーデータユーザー会(TUG)代表。

榎本 一樹(えのもと かずき)

株式会社ストライプインターナショナル

デジタルトランスフォーメーション部 部長

ウェブエンジニアとしてヤフー株式会社に入社。サービス開発・運用経験を経て、レコメンデーションやターゲティング、アクセス解析等データ活用に関するPdMやPjMを担当。その後、総合広告代理店にて自社DMPの管理、クライアントのDMP環境構築推進に携わる。現職ではデジタルトランスフォーメーション部にて、データ基盤構築・テクノロジー活用・データドリブンな組織の文化づくりを担う。

堀内 健后(ほりうち けんご)

トレジャーデータ株式会社

マーケティングシニアディレクター

トレジャーデータの日本法人設立当初の2013年2月より日本の事業展開に従事しており、PRからマーケティング、事業開発まで担当している。トレジャーデータ以前は、プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)にて、業務改革、システム改革のプロジェクトに参画。その後、マネックスグループにて、顧客向けWebサービスの企画・開発のプロジェクトマネージャーを担当していた。外資企業から日本企業、大企業からスタートアップ、など幅広い環境で幅広くキャリアを経験している。

<スピーカープロフィール>

小川 秀樹(おがわ ひでき)

株式会社SUBARU

IT戦略本部 デジタルイノベーション推進部

スタートアップを経験の後、2008年より現職。SUBARU内の部門横断でのデジタル施策、データ分析、サービス開発等によるイノベーションを担当。ドライブの愉しさを拡張するスマートフォンアプリ「SUBAROAD」 を2021年リリース予定。トレジャーデータユーザー会(TUG)代表。

榎本 一樹(えのもと かずき)

株式会社ストライプインターナショナル

デジタルトランスフォーメーション部 部長

ウェブエンジニアとしてヤフー株式会社に入社。サービス開発・運用経験を経て、レコメンデーションやターゲティング、アクセス解析等データ活用に関するPdMやPjMを担当。その後、総合広告代理店にて自社DMPの管理、クライアントのDMP環境構築推進に携わる。現職ではデジタルトランスフォーメーション部にて、データ基盤構築・テクノロジー活用・データドリブンな組織の文化づくりを担う。

堀内 健后(ほりうち けんご)

トレジャーデータ株式会社

マーケティングシニアディレクター

トレジャーデータの日本法人設立当初の2013年2月より日本の事業展開に従事しており、PRからマーケティング、事業開発まで担当している。トレジャーデータ以前は、プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)にて、業務改革、システム改革のプロジェクトに参画。その後、マネックスグループにて、顧客向けWebサービスの企画・開発のプロジェクトマネージャーを担当していた。外資企業から日本企業、大企業からスタートアップ、など幅広い環境で幅広くキャリアを経験している。