事業会社のマーケティング部門などでデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めようとした際、最終的にテクノロジーを活用する事業部門との連携は不可欠だ。その際、必ず直面するのが“組織の壁”だ。事業部門との連携を密にとりたくても、なかなかコミュニケーションが上手くいかないことも多い。テクノロジーを実装しようとするとハレーションが生まれる。そうした課題に直面してプロジェクトがスムーズに進まないという悩みを抱えることも多いのではないだろうか。

こうした課題を乗り越え、DXを着実に推進しているのが、アースミュージック&エコロジーに代表されるアパレル事業を始め、ホテルや飲食業といったライフスタイル全般に事業を展開する株式会社ストライプインターナショナルだ。デジタルトランスフォーメーション部の鈴木康之氏が、『「CDPとDataRobotを活用した売上予測の仕組みと運用」を知る前に、本当に知ってほしいこと』と題した講演で、同社がAIを活用した売上予測モデルを導入した事例を挙げて、DX推進プロジェクトを実現するためのポイントを解説した。

DX推進で最初にぶつかった壁「相手の話が、理解できない」

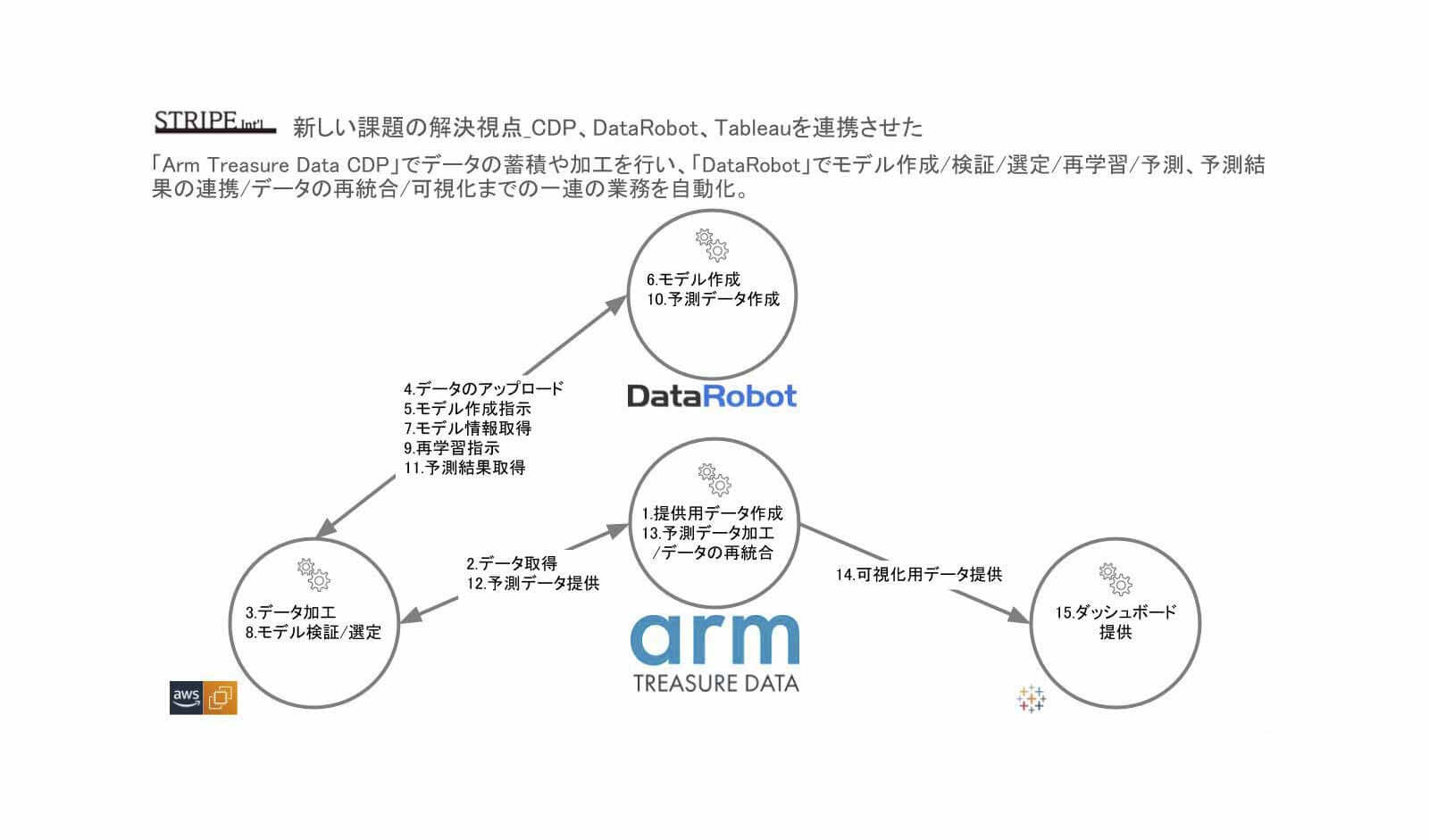

鈴木氏が所属するデジタルトランスフォーメーション部は、ITや基幹系の情報システムを担う部門と連携しながら各ブランドの事業部門や管理部門のDX推進をサポートする業務を行っている。同社では、すでに「Treasure Data CDP」を中核に据えたデータ基盤を整備。様々なデータを取り込み、分析した情報を業務に活用している。

今回テーマとなったのは、2019年10月に機械学習プラットフォーム「DataRobot」を導入したときのこと。AIを活用してDXを進めていこうという方針が決まり、売上予測業務の領域でプロジェクトを進めていくことになったのだ。

プロジェクトを始めるにあたり、鈴木氏はまず対象となる事業部門の担当者へのヒアリングを進めたという。しかし、いきなり大きな壁にぶつかることになる。

「業務担当者とは初対面。想定質問を用意してヒアリングに臨んだが、結果的に何を言っているのか全く理解できなかった。アパレル特有の単語の意味もわからない上に、データが生まれるスキームも理解できず、こちらから質問することもできなかった」(鈴木氏)。

ここから先は、PLAZMA会員のみ、お読みいただけます。

事業会社のマーケティング部門などでデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めようとした際、最終的にテクノロジーを活用する事業部門との連携は不可欠だ。その際、必ず直面するのが“組織の壁”だ。事業部門との連携を密にとりたくても、なかなかコミュニケーションが上手くいかないことも多い。テクノロジーを実装しようとするとハレーションが生まれる。そうした課題に直面してプロジェクトがスムーズに進まないという悩みを抱えることも多いのではないだろうか。

こうした課題を乗り越え、DXを着実に推進しているのが、アースミュージック&エコロジーに代表されるアパレル事業を始め、ホテルや飲食業といったライフスタイル全般に事業を展開する株式会社ストライプインターナショナルだ。デジタルトランスフォーメーション部の鈴木康之氏が、『「CDPとDataRobotを活用した売上予測の仕組みと運用」を知る前に、本当に知ってほしいこと』と題した講演で、同社がAIを活用した売上予測モデルを導入した事例を挙げて、DX推進プロジェクトを実現するためのポイントを解説した。

DX推進で最初にぶつかった壁「相手の話が、理解できない」

鈴木氏が所属するデジタルトランスフォーメーション部は、ITや基幹系の情報システムを担う部門と連携しながら各ブランドの事業部門や管理部門のDX推進をサポートする業務を行っている。同社では、すでに「Treasure Data CDP」を中核に据えたデータ基盤を整備。様々なデータを取り込み、分析した情報を業務に活用している。

今回テーマとなったのは、2019年10月に機械学習プラットフォーム「DataRobot」を導入したときのこと。AIを活用してDXを進めていこうという方針が決まり、売上予測業務の領域でプロジェクトを進めていくことになったのだ。

プロジェクトを始めるにあたり、鈴木氏はまず対象となる事業部門の担当者へのヒアリングを進めたという。しかし、いきなり大きな壁にぶつかることになる。

「業務担当者とは初対面。想定質問を用意してヒアリングに臨んだが、結果的に何を言っているのか全く理解できなかった。アパレル特有の単語の意味もわからない上に、データが生まれるスキームも理解できず、こちらから質問することもできなかった」(鈴木氏)。

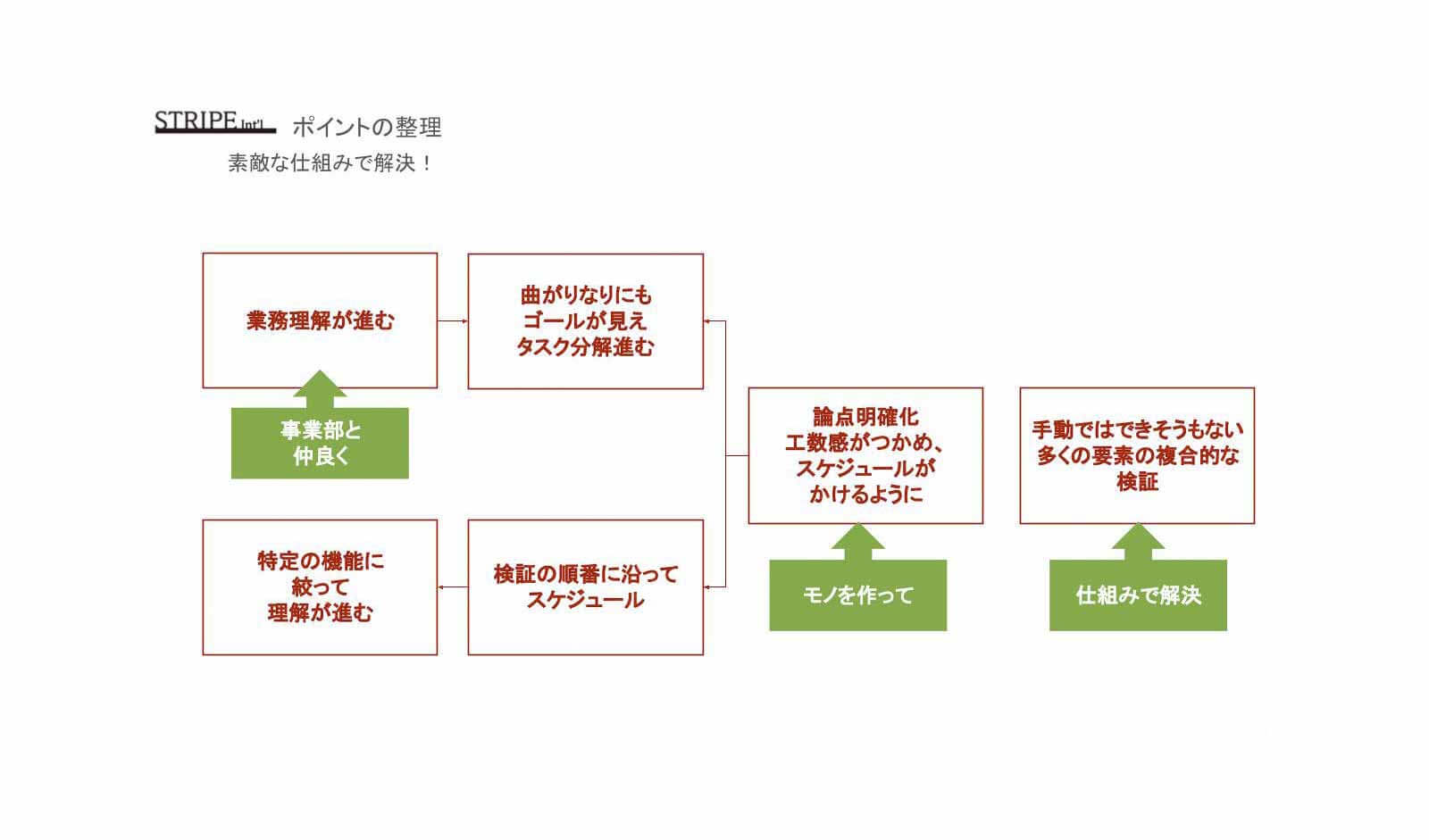

テクノロジー領域を専門とするDX部門と、アパレル領域を専門とする事業部門では持っている専門知識も業務スキームも全く異なり、コミュニケーションが成り立たなかったのだ。そこで、鈴木氏は異なるアプローチで事業部門と向き合うことにする。「仲良くなる」ことから始めたのだ。

「まずは事業部門の人たちとなんでも聞けるような関係を築きたい。そこで、フォーマルな打合せをする関係から、カジュアルに雑談できる関係になろうとした。フォーマルな打ち合わせや会議では準備に忙殺されスピードも上がらないが、雑談であれば聞きたいこと、大事なことにフォーカスして素早く聞き出せる」(鈴木氏)。

そして、プロジェクトのアプローチも根本から見直した。具体的には、事業部門の課題意識の高いテーマ=困っている課題から対応を始めた。DX部門が進めたいと思っていた課題と、事業部門が困っている課題は必ずしも一致するとは限らない。そこで、まずは事業部門のニーズにDX部門が応えることで、関係構築をはかった。

「業務部門が意識している課題を解決するという話題なら快く話を聞いてくれ、関係が築きやすい。本来の目的は業務部門をサポートすることであり、DXの推進はあくまでも手段にすぎない。そこを勘違いしてはいけない。事業部門の優先課題に対してデータの可視化を行いながら、気軽に話ができる関係を目指した」(鈴木氏)。

円滑にプロジェクトを進めるための、2つのアプローチ

事業部門と気軽にコミュニケーションがとれる関係を築けたことで、プロジェクトはいよいよ本題である事業部門の業務理解へと進む。そこでも鈴木氏は、単なるヒアリングではないアプローチをとったという。

具体的には、まずDX部門で把握している事業部門の業務フローを書き出して、担当者に見せる。すると、相手方の担当者は理解の甘い部分や知らなかったことを教えてくれる。業務フローを可視化することで、内容をより深く理解できるのだ。

さらに鈴木氏は、担当者と確認した業務フローについて、教えてもらった通りに実際に再現(真似)してみることを試みたという。すると、確認した通りに進めても上手くいかない部分がいくつも出てきた。担当者に確認すると、ヒアリングでは現れなかった業務やデータが出てくることもあったという。

「やっている業務や必要なデータをすべて言語化、構造化できている人は多くない。実際に業務をなぞらないとわからないことはたくさんある。これは要件定義する際に紙でまとめただけでは見えてこないもの。業務を真似してみるということは非常に重要だ」(鈴木氏)。

業務フローを実際に真似してみると、色々なデータが必要になることがわかる。そのたびに事業部門に確認しに行き、最終的には事業部門が保有するデータへのアクセス権限が付与されたのだそうだ。そして、自分自身が手を動かして業務フローを真似したことによって、細かい業務フローと関連するシステムやツールが把握でき、どこに問題があるのかが見えてきたという。

「こうした地道な取り組みが、事業部門の壁が越えられない、業務理解が進まないという場合のひとつの解決策なのではないか。ひとつひとつ課題を解決しながら一歩ずつ進んでいくことで業務の壁がだんだん低くなっていったと思う」(鈴木氏)。

一方、業務理解と並行して進めたのが、「モノを実際に作ってみる」というアプローチだ。

鈴木氏によると、事業部門との関係構築や業務理解を進めている段階では、ゴールが見えず、スケジュールが書けなかった。また、DataRobotの活用についても機能理解しているうちはロードマップが引けず、プロジェクトについて社内で報告できることは何もなかったのだという。

そこで鈴木氏は、「雑な設計でいいからとりあえず全社の週次売上を予測するモデルを作ってみた」と振り返る。「Treasure Data CDPで素早くデータを作成・抽出し、DataRobotで素早く予測モデルを立てて検証した。Treasure Data CDPのいいところは、蓄積されたデータをすぐに抽出・加工できること。DataRobotもそれほどデータが多くなければ、数時間でモデル作成から検証まで終えることができる」(鈴木氏)。

コミュニケーションの構築とプロトタイピングから見えてきたゴール

このように、DX部門と事業部門が気軽に意見やアイデアを交わせる関係を構築し、データ基盤を活用したプロトタイピングを行ったことで、プロジェクトは大きく前進することになったという。

作った予測モデルをプロジェクト内で共有したところ、様々な意見が出た。「ブランドごとの予測も欲しい」「アクセスログも使った方がいいのではないか?」「施策データは入れられないか?」「精度判定はどのようにするのか?」「週によって傾向が違うから52週分のモデルを作るべきだ」などである。鈴木氏は「意見が出るということはプロジェクトへの関与があがってきたことを意味しているのでは」と強く感じたという。

「実際にモノを見れば人が意見を持つ。動くモノを作り見せることで、プロジェクトが動き出す。実際、色々な意見が集まったことによって、DXの『論点』が明らかになってきた。プロジェクトの全体設計に関することなのか、予測モデルそのものについてのことなのか、運用やIT環境のことなのか。結果的に、論点が見えて課題の構造が整理されたこと、そして予測モデルを作るという作業の工数が見えたことによって、プロジェクトのスケジュールが立てられるようになった」(鈴木氏)。

しかし、鈴木氏はここでこれまで考えていなかった新たな課題に直面した。それは「1年間52週分の予測モデルを構築する」という難題だ。52週それぞれに要素ごとの検証を手動で行うことは相当に時間が掛かり、現実的ではない。そこで、鈴木氏は試行回数を増やすための仕組みづくりに取り組んだという。

52週分の予測モデルを構築するには、「52週×予測モデルの要素×仮説」の組み合わせをできるだけ多く試すための仕組みが必要になる。そこで、予測モデルの構築・検証・可視化までをすべて自動化するためのシステムの構築に着手したのだという。

「結果的に、Treasure Data CDPでデータの蓄積や加工を行い、DataRobotでモデルの作成、検証、選定、再学習、予測、そして予測結果の連携とデータの再統合、Tableauを使った可視化まで一連の業務を自動化するスキームを構築することができた。結果的には運用までを見据えて開発ができたが、こういう風に作ろうという絵が最初からあったわけではない。課題を解決するための仕組みを試行錯誤し、今のスキームにたどり着いた」(鈴木氏)。

日常的に社内で良い人間関係を構築できる準備を

鈴木氏は今回のプロジェクトを通じて、予測モデルの構築・検証と再学習、最適な予測モデルの選定と本予測を自動化するシステムを開発し、予測数値に加えて予実との乖離をTableauで日別に把握できるようにスキームを構築し、事業部門に提供する段階までこぎつけた。事業部門が売上予測のために行っていたデータ取得・加工をTreasure Data CDP+DataRobot+Tableauによる自動スキームに置き換えたことによって、業務工数削減が見えてきたという。

こうしたプロジェクトを振り返り、鈴木氏はDXを推進する上でのポイントを「事業部門との関係づくり」と「モノを作ってみること」の2点だとまとめた。特に強調したのは、日頃から社内で色々な部署と良い関係が作れる土壌を作っておくという点だ。

「初めて社内で取り組むDXプロジェクトにおける対象業務は、『一緒に前向きに取り組んでもらえそうな担当者がいるか』だけで決めるくらいでもいいのではないか。DX、特に今回のような予測等を含む分野のプロジェクトは、取り組み前に成果を十分に見積もることは難しく、事業側への協力依頼の根拠も乏しいためだ。また『こんなこと言っても大丈夫かな?』と思うことが少ない相手であるほど、プロジェクトは進みやすいとも感じた。個人の心構えだけでなく会社全体での環境づくりも重要ではないか。社内の業務はいろいろなところに繋がっており、DXに全く関係ない業務などは存在しない。そのため、必然的に社内の様々な人と仕事することになる。DX関連のスキル以前に、日ごろから周囲との関係が作りやすい業務態度やスタンスを心がけるべきではないか」(鈴木氏)。