ビジネスを変革する顧客データ活用法 Vol.1

顧客データをいかにビジネスに活用するか。これは、多くの企業にとって重要なテーマと言えるだろう。顧客データの活用は、企業が顧客中心のビジネスモデルを構築するための基盤となる。顧客の声を聞き、それに応じて製品やサービスを改善し、新しい顧客体験を創出することで、企業は顧客の期待を超える価値を提供し、不透明な市場環境の中でも持続的な成長を達成することも可能だ。ただし、その実現は言葉で言うほど簡単なことではない。顧客データの活用に詳しいボストン コンサルティング グループ(BCG)の石附 洋徳氏が5回にわたり、活用のポイントや注意点について解説する。

Vol.1

なぜLTVの向上が企業成長の鍵となるのか?

ビジネスを取り巻く環境が厳しさを増すにつれ、安定的・持続的な収益の確保を目指してLTV(顧客生涯価値)を高めようとする企業が増えているが、結果指標であるLTV自体の追求は真の目的ではない。重要なのは、顧客とのつながりを強化して、ブランドや商品に対する愛着を深めてもらうことだ。そのために必要なのが、CS(顧客満足度)よりもCX(顧客体験価値)の向上を意識しながらサービスを提供することである。

<目次>

LTVをビジネス戦略の中心に据えるべき3つの理由

皆さんは自社と顧客との関係性を、どのような観点から捉えているでしょうか。マーケティングにおける顧客のロイヤルティは多種多様な方法で測られますが、近年多くの企業が目を向けるようになった指標にLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)があります。

LTVとは「顧客が生涯にわたって企業にもたらす総利益」を示す指標です。売り上げや営業利益、経常収益などを含み、顧客獲得コストを差し引いた純利益を対象とする場合もあります。対象となる期間は商品やサービスにより異なりますが、保険や金融商品などではライフステージの変化を通じて、生涯にわたって測ることが一般的です。

LTVは比較的古くからある指標ですが、なぜここにきてあらためてクローズアップされるようになったのでしょうか。その理由は大きく3つあると私は考えます。

1つ目は「人口減少に伴って国内市場が縮小し、国内で顧客の絶対数を増やすのが困難になったこと」です。それに加え、デジタル広告の費用対効果の低下などで新規顧客を獲得するためのコストが以前より高くなっているとなれば、既存顧客から長期間にわたって持続的に収益を上げることは、最も効果的なビジネス戦略になります。

2つ目は、「先行きが不透明で将来予測が立てづらいVUCA※と呼ばれる時代を迎えたこと」です。それまで人気のあった商品やサービスが、トレンドや生活者の価値観、生活習慣などの変化を受けて、突然売れなくなるのはよくあることです。また、コロナ禍のようなビジネス環境に大きなインパクトを与える出来事も、いつ発生するか分かりません。

そのような中、事業の安定的な持続や成長のベースとなるのが、強固な関係で結ばれた顧客の存在です。エンゲージメントの高い顧客はパンデミックが起きようがインフレになろうが、愛着を抱くブランドや商品を変わらずに支持し続けてくれます。LTVの高い顧客を多く持つことは、外部環境の変化に影響されにくい安定的な経営基盤を構築することに直結します。

実際に顧客基盤がしっかりしている企業には、コロナ禍でも売り上げが大きく落ち込むことなく、一時的に打撃を受けたとしてもすぐに回復する傾向が見られました。裏を返せば、個々の顧客との関係強化を図らず、世のトレンドやニーズに合わせて目先の売り上げを追求する企業の経営は不安定になりがちです。

最後に3つ目の理由は、「デジタル化の進展によってウェブサイトやアプリ、カスタマーサポートなど店頭以外の顧客との接点が増え、顧客層や購買動機など、マーケティングに有用なデータを多角的に把握できるようになったこと」です。

販売チャネルがほぼ店頭に限られていた時代は、自社の商品をどんな人がどんな思いで買ってくれているのかを詳しく知る術がなく、顧客との関係は「売って終わり」に近いものがありました。しかし今はどの企業も、必要に応じて顧客に能動的なアプローチをしてつながりを持つことが可能です。顧客との接点が増えたことで、LTVを高めるための施策を講じやすくなりました。

必要なのは顧客のインサイトに即した的確なアプローチ

このように「市場規模縮小」「不確実性の増大」「顧客接点の拡大」という3つの要因を背景に、既存顧客との関係性を強固にしようとする動きが活発になったことで、LTVを高めようと考える企業が増えているのです。

それは好ましいことですが、留意したいのは、あくまでも指標にすぎないLTVの向上を目的とするのは本末転倒で、真に重要なのは「顧客との良好な関係構築」だということです。マーケティングプロセスのデジタル化により顧客接点が増えたからといって、それだけで顧客との関係が密接になりエンゲージメントが高まるわけではありません。逆に、顧客との接点が分散化したことでエンゲージメントが上がりにくくなっているケースもあります。

大切なのは、個々の顧客のインサイトを深く理解して、適切なアプローチをすることです。それができて初めて、顧客にその商品や企業への愛着を持ってもらうことにつながり、継続的に収益を上げるモデルが出来上がります。LTVはその結果として伸びるものだということを忘れてはいけません。

経営者の中には、「うちはずっとお客様第一でやってきた。だからこそお客様もうちを選んでくれている」という考えで、自社と顧客の関係性に強い自信を持っている方もいるかもしれません。企業側の視点では自社の商品と顧客が1対1の関係で結ばれているように見えがちですが、顧客にとっては市場に多数ある商品の中の1つにすぎず、実際のところどの程度エンゲージメントがあるかは分かりません。だからこそLTVを測り、その顧客と本当に深い関係を構築する努力が不可欠なのです。

最近は、CS(Customer Satisfaction:顧客満足度)を疎かにする会社はまず存在しないと思います。しかし、エンゲージメントの高いロイヤル顧客が多数いて、予期せぬ外部環境の変化に左右されにくい盤石なビジネス基盤を築いている企業は、実はそれほど多くはありません。

市場規模が縮小する一方で、これからのビジネスにとって大切なのは、消費のタイミングごとに単発の接点を持つのではなく、その顧客の生活に溶け込み、長い期間にわたってつながりを維持することです。そのために欠かせないのが、ビジネス戦略の軸をCSからCX(Customer Experience:顧客体験価値)に転換させることです。

ブランドや商品の価値を正しく認識してカスタマージャーニーの設計を

これまで多くの企業が、CSを高めることに力点を置いてビジネスを展開してきました。もちろん商品購入時などに満足度を測ることは大切ですが、個々の接点における顧客満足度を上げるよう努めればLTVが高まるのかというと、そうとは言い切れません。

なぜならCS活動にどれだけ力を入れたとしても、あくまでも点(=瞬間の顧客満足)を満たすことにしかならないうえに、人手不足や人件費高騰が深刻な昨今の状況では、そのための投資とリターンが釣り合わないからです。特に長期にわたって顧客との多様な接点があるサービスにおいてどの瞬間にも満足してもらおうとすれば、生産性が大きく阻害される恐れがあります。

また、CSは必ずしもビジネスを正しい方向へ導いてくれるとは限りません。

例えば、オーダーを受けるときにシェフが味の好みやその日の体調などをヒアリングし、顧客一人ひとりに合わせて丁寧に調理することで人気のレストランがあるとしましょう。たくさんの顧客が訪れて連日大盛況なのですが、それゆえにその店には、「料理が提供されるまでにかなりの時間を要する」という課題がありました。

いくらそのレストランのファンであっても長時間待たされることはできれば避けたいという人が多く、店が取ったアンケート結果でも待ち時間に対する不満が大きいことが明らかになったとしましょう。ここで「CS的な発想」をすれば、課題解決に向けて待ち時間を減らそうとするはずです。もしかすると、そのために一部の料理を作り置きにするのもやむなしという判断が下されるかもしれません。

しかしそれでは、「オーダー時に顧客一人ひとりの味の好みを聞いて丁寧に調理する」というその店の最大の魅力が損なわれ、顧客満足度の低下を招くでしょう。まさにこれが「点で捉えるCS」でつまずいてしまった典型例です。企業はブランド、サービス、商品のどこに価値があり、顧客が何に喜んでくれるかをトータルで考慮してカスタマージャーニーを設計するべきですが、これでは真逆の方向へ進む結果となってしまいます。

それでは、このレストランはどう対応すべきなのでしょうか。長い待ち時間が、その店が提供する高い価値の「副産物」だということを顧客に真摯に説明すれば、納得してもらえるかもしれません。また、待ち時間を楽しんでもらうための何らかの工夫をするという手もあります。

これこそが「CX的な発想」であり、何よりも大切なのは「自分たちが顧客に選ばれ続けるためのコアとなる価値は何か」、そして「それを最善のかたちで提供するために何をすべきか、すべきでないか」を考えることです。

CSが「点」で追求するものだとすれば、CXは「線」や「面」で追求するものです。本当の意味で顧客本位と言えるCXの観点に立てば、「こんなことをしたい」「こんなものがあると嬉しい」、逆に「こんなことが不安」「こんなことにストレスを感じている」という内面を読み解き、それに即した最適なサービスを提供することを通じて、エンゲージメントを最大化できるはずです。

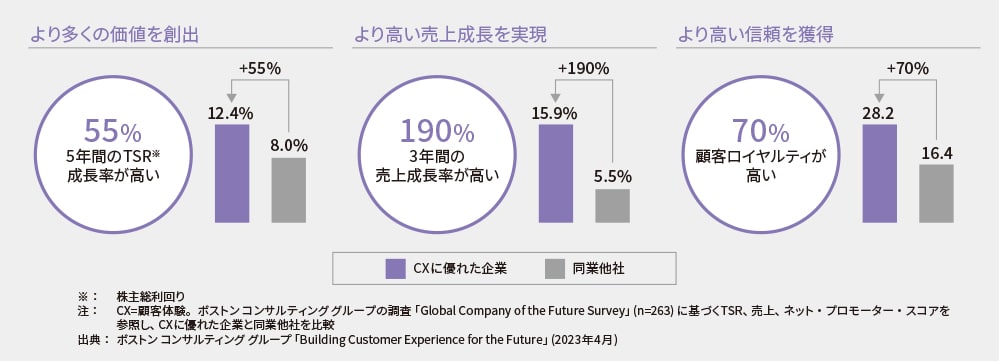

BCGの調査でも、CXに優れた企業は同業他社と比較してより多くの価値を創出し、売上成長や信頼の獲得という面でも優位性があるという結果が出ています。

ロイヤル顧客の育成は「データ分析」に始まる

CXを向上させた結果としてLTVを高めるには、顧客データを分析してマーケティングに活かすことが不可欠です。インサイトをより正確に理解するためには、CDP(Customer Data Platform)によって膨大なデータを統合的に解析できる環境を整えることも有用です。顧客一人ひとりの行動を多面的に分析することで、購買に至った要因だけではなく、顧客がロイヤル化するドライバーが何であるかを明らかにできる可能性もあります。

顧客データの分析においては、購買やロイヤル化につながったケースだけでなく、購買に至らなかった顧客や、離脱した顧客の行動を分析することも忘れてはいけません。さらに、ロイヤル化する前段階の顧客の行動を観察して、エンゲージメントを高めるためのドライバーをKPIとして設定することも極めて重要です。

私はかつて、あるブランドにおいて、ブランドへの愛着が高い人がとる行動を特定し、顧客がこの行動を取ったら5ポイント、この行動を取ったら10ポイントというように顧客のブランドへの愛着をスコアリングし、スコアに応じた提案や情報提供をすることで、効果的にロイヤル顧客を増やし、離脱を防止する仕組みを構築した経験があります。

データを詳しく分析することで、「この人は最近商品を立て続けに買ってくれたがロイヤルティはさほど高くなく、このままではいずれ離脱する可能性があるので何か対策を講じるべき」「この人はここ数年ロイヤルティが高いにもかかわらず、ここ数ヶ月は一度も来店していないので理由を突き止めて的確なアプローチをするべき」といった判断もできるようになります。

さらには、新規顧客が自社の商品やサービスにどんなきっかけで興味を持ち、どのような情報を参考にして購入に至ったかといったプロセスを把握すれば、購買前のどのような要素がLTVにどう影響を及ぼすかも知ることができます。CDPはこのように、企業を持続的な成長に導く戦略的なデータ分析をするための心強い手段となってくれるのです。

次回は、顧客データを分析することの意義をさらに掘り下げて考察したいと思います。

【次回】第2回:今、あらためて考える 顧客データ活用の重要性と可能性とは?

<スピーカー>

石附 洋徳 氏

ボストン コンサルティング グループ(BCG)

パートナー & アソシエイト・ディレクター

博報堂、カシオ計算機でCDO兼CIOを務め、2023年にBCGに入社。マーケティング・営業・プライシンググループのコアメンバーで、デジタル・マーケティング、EC、CRMのエキスパート。マーケティング領域でのデータやデジタル技術を活用した事業変革、新規サービス開発などを得意とする。また、製品開発、サプライチェーン・マネジメント(SCM)、インフラ、セキュリティに至るまで幅広い領域でのデジタルトランスフォーメーションの経験が豊富。