家電量販店大手のビックカメラは、全国に家電量販店「ビックカメラ」「コジマ」「ソフマップ」を展開。近年は、定番の家電製品だけでなく非家電製品の取り扱いにも注力しています。まさに家電量販店業界の雄と言える存在です。

そのビックカメラが、現在デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しています。2020年9月には組織改編が行われ、会社全体でDXを推進していくという考えから、経営戦略部門の柱としてDX・DC本部(※1)を設立。アフターコロナ、ニューノーマルと言われる時代に既存のアセットを組み合わせて新しい価値創造に取り組んでいるビックカメラ。DXを推進するにあたってどのような点に留意しているのでしょうか。株式会社ビックカメラ DX・DC本部サービス開発部(※2) 兼 システム部 課長の深川純也氏が、『形だけに終わらせない!DX戦略とデータ活用』と題したセッションで紹介しました。

-

深川 純也 氏

株式会社ビックカメラ

DX・DC本部サービス開発部(※2)兼 システム部 / 課長2017年9月にビックカメラ入社。入社後IT環境の構造改革実現の為、IT中期計画を策定。全社IT環境の刷新PJ及び業務効率化を手掛ける傍ら、外部コラボレーション領域やアクセラレータPJなどの事業開発を兼任中。

| ※1 現在は経営企画本部へ統合。 ※2 現経営企画部事業開発室。 |

ビックカメラの様々な顧客体験向上のための取り組み

深川氏は2020年9月に設立したばかりのDX・DC本部がどのような新たな顧客体験を創出しているのかについて、具体的な事例を交えて紹介した。そのコンセプトは、ビックカメラグループのファンを増やすというものだ。「日々のお買い物の中から新しい価値をお客様に使っていただき、新しい魅力と価値観をお届けできれば」(深川氏)。

そのコンセプトを形にしたサービスのひとつが、「ネット取り置きサービス」だ。これはネットで注文して自宅へ届くネット通販とは違い、ネット上で商品を選び、在庫のある店舗を探し来店を予約をすると、その商品を取り置きでき、店頭で支払い・受け取りができるというもの。会社の近くや出先で商品を受け取りたい、ネットで取り置きをして帰宅する前に商品を受け取っていきたいという購買ニーズに応えるもので、「ECとリアル店舗を組み合わせることでどのような魅力を生み出せるのかという考えから考案したサービス」と深川氏は説明する。顧客の反応は好評で、売上全体の10%を占めているという。

ただし、このサービスは、注文を受けた店舗が商品をピックアップし、顧客の来店に備えて準備をするという手間が発生する。このステップを効率化するために、ビックカメラでは「ネット取り置きサービス」の注文が入ると、同社で全商品の陳列に導入した電子棚札に備えられたLEDランプが点灯し、店員がピックアップしやすいようにしたのだという。「これによって、お客様の待ち時間が大幅に短縮され、販売員の商品ピックアップ業務も大幅に効率化した」(深川氏)。

加えて、店頭での電子棚札も新たな顧客体験を創出しているという。具体的には、この電子棚札をNFC搭載のスマートフォンでタッチすると、その場でECサイトの当該商品ページを表示。レビューを確認することができるという。「ECサイトで買い物をする際には必ずレビューを見ると思うが、店頭では商品レビューや他の商品との比較が気になっても確認する手段が限られる。店頭とECサイトと連携させることで、店頭にいながらECサイトの利便性を体験できるという新しい試みだ」(深川氏)。

もちろん、こうした様々な取り組みの基盤にはビックポイントカードを中核とする会員組織の存在がある。ポイントカード会員に紐づく様々な情報と店内における行動履歴、店外での活動履歴、商品のライフサイクルなどを組み合わせることによって、顧客分析とターゲティングを行っており、さらにはカスタマージャーニー分析によりロイヤリティ向上を図っているという。

DXを推進するために必要なことはなにか

では、ビックカメラはこのような施策をどのように実現していったのか。次に深川氏は「DXはじめの一歩」と題して、同社がDXの推進に舵を切った際の経験をもとに、DX推進で留意すべきポイントを提言した。

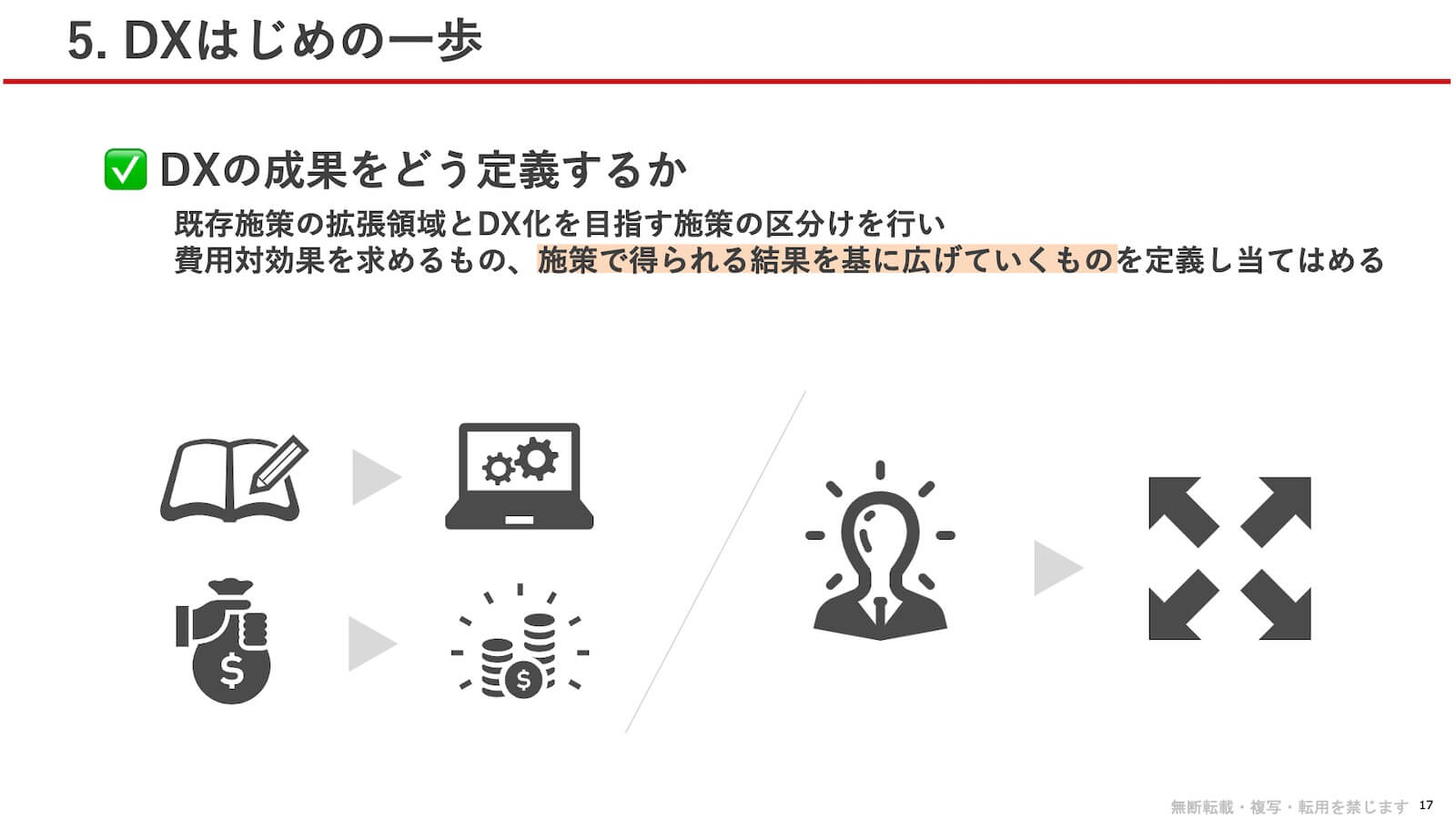

1.「DXの成果」を自分たちで定義する

まず深川氏が提起したのは、DXの成果の定義だ。DXの推進を掲げている企業は多いが、実際に取り組むと難しいのは「成果をどのように評価するか」という定義づけだ。事業、組織、売上、販路が確立された状態でDXを推進するとなると、既存ビジネスの枠組みの中で費用対効果を求めていくのか、DXを推進することでビジネスを拡張していくのかという方向づけが曖昧になってしまう。

この区分けをすることが重要だと、深川氏は指摘する。「費用対効果を求めるのか、顧客へのバリューなのか。自分たちでDXとは何かを定義して、独自の解釈を作っていくことが重要だ」(深川氏)。

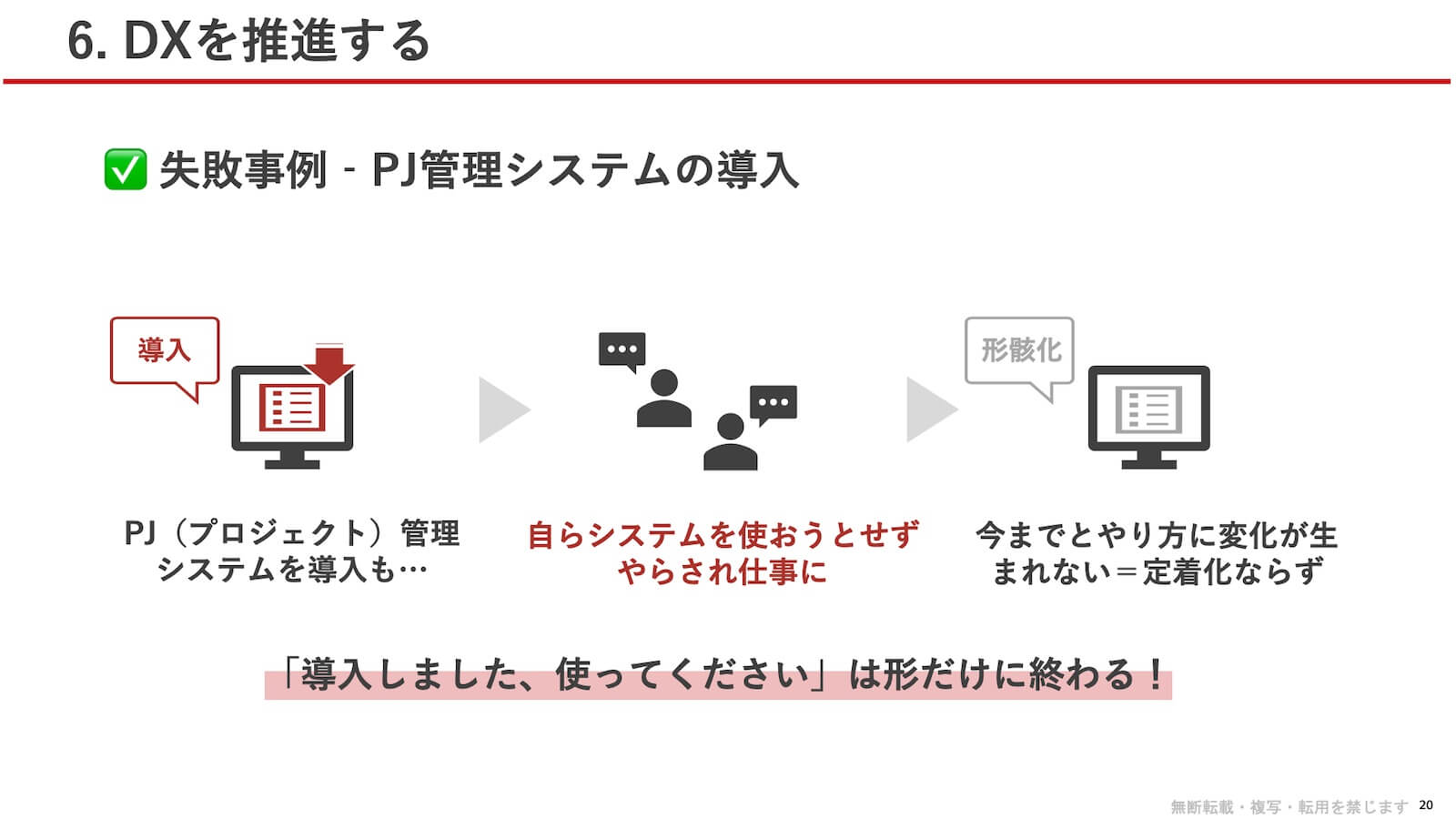

2.退路を断ち、システムを使い倒すことで定着化を目指す

次に深川氏は、DXの失敗と成功を分けるポイントとして「システムの定着」を挙げる。便利なシステムを導入したものの「何もしないでも活用される」と考えてそのままにしておくと、システムは形骸化してDXは進まず失敗するという。一方で、システム導入後にその活用方法を現場に寄り添って模索していけば、システムは業務のなかに定着しおのずとDXは推進されるという考えだ。

「システムの定着化はDXで最も重要だ。例えば、属人化していたタスク管理を整理するために社内にプロジェクト管理システムを導入した際には、導入しただけで業務改善にまでは至らず、結果的に今までのやり方に変化が生まれずシステムが定着しなかった。『導入しました。さぁ使ってください』では形だけに終わってしまう」(深川氏)。

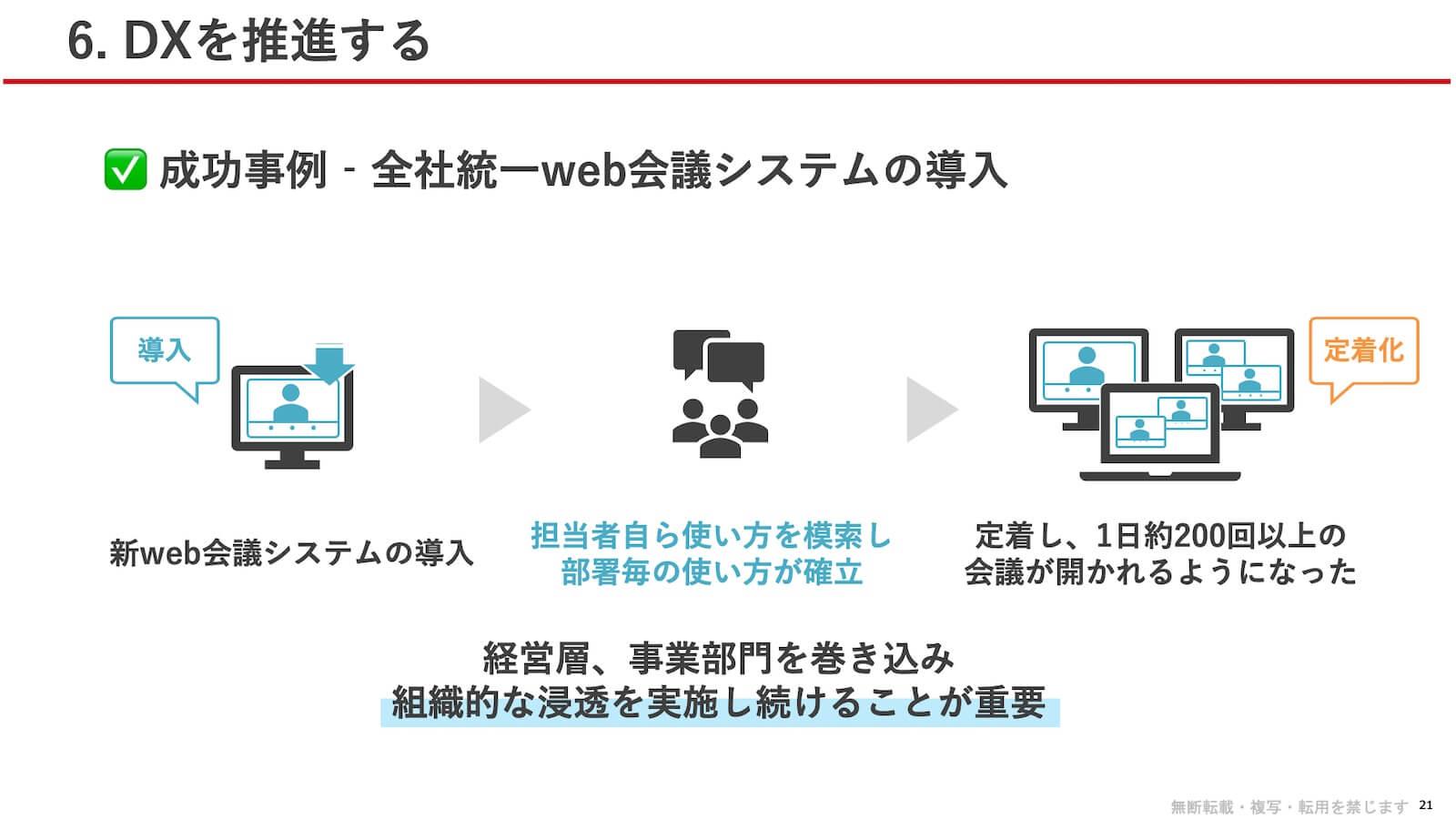

一方、同社で全社統一のWeb会議システムを導入した際には、コロナ禍の影響によりリモート業務を推進しなければならないという課題意識が背景にあったこともあり、システム部門がサポートをしながら現場の担当者自らが業務の中におけるシステムの活用法を模索したことで、部署ごとの使い方が確立された。リモート業務のスキームが確立したことでシステムが定着し1日200回以上の商談やミーティングがオンラインで開かれるようになったという。

「システムを使わなければならないとなった際に、実際にどうやって使うのが適切かを考え続けなければならない。経営層や事業部門を巻き込み、組織的なシステムの浸透を実施し続けることが重要だ」(深川氏)。

深川氏は、成功事例と失敗事例を挙げた上で、「退路を断って推し進めることが重要だ」と指摘する。つまり、システムを導入しても代替手段や妥協案があり「使わなくても何とかなる」という状態では現場の社員がシステムを使い倒すことには繋がらない。しかしほかの手段がない状態=退路が断たれた状態であれば、社員は一体となってそのシステムの活用を考えていくのだ。「退路を断って、関与する人たちが一丸となってシステムを使い倒して、一気にデジタル化と効率化を推進して自分たちの業務を変化させていくことが重要だ」(深川氏)。

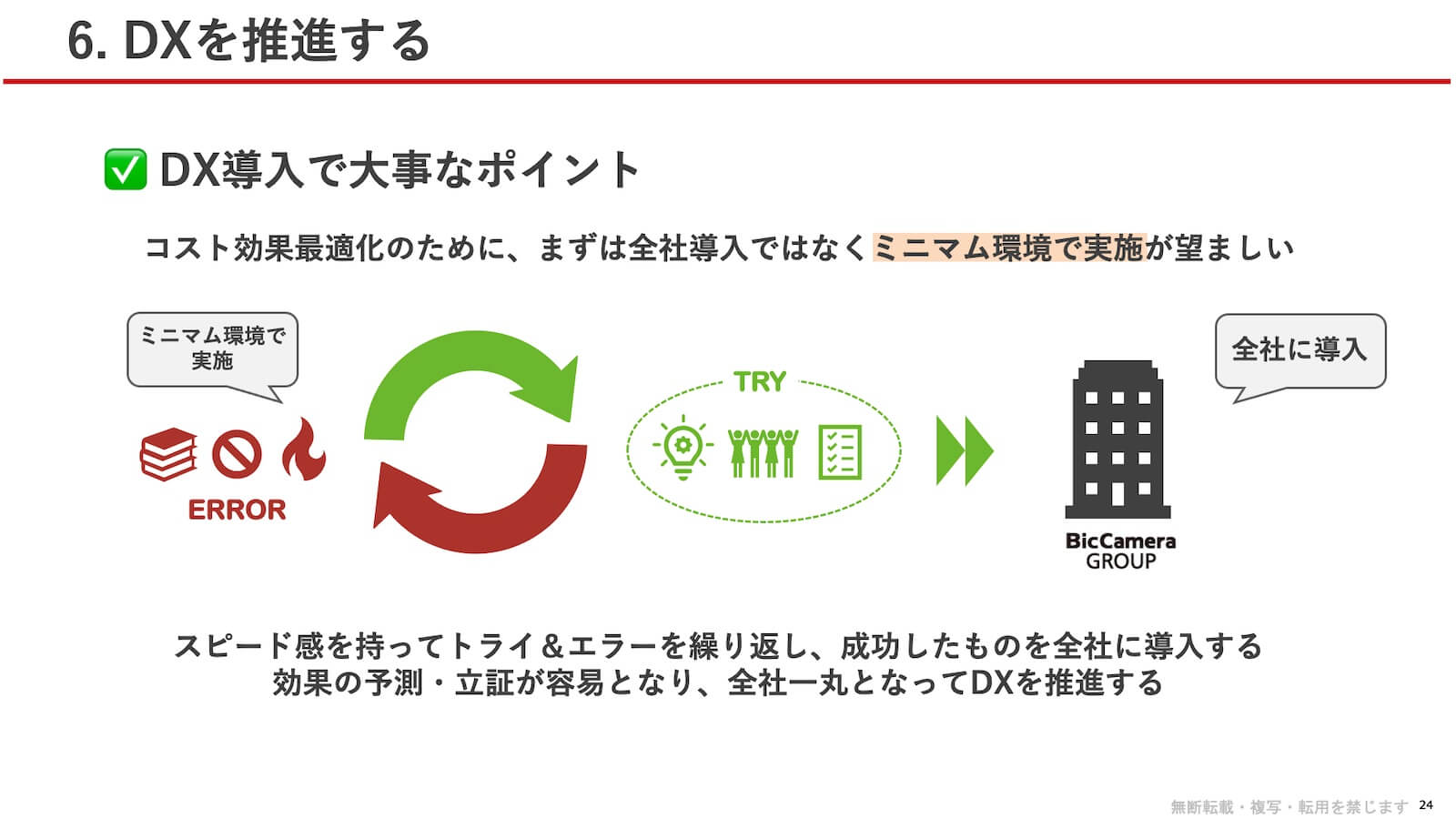

3.ミニマム環境で実施し、成功したものを全社展開する

ただ、深川氏はやみくもなDX推進には慎重だ。全社的なシステムの導入はコストの膨張を招き、経営リスクを生み出してしまう危険を孕んでいる。「十分な分析をしないまま全社的なDXを推進しようとすると、聞こえはいいが実際には莫大なコストが掛かる。しかも、小さい規模でテストをしないまま全社に実装していこうとすると、システムの定着化ができず失敗する可能性も高い。」と深川氏は指摘する。

そこで重要なのが、投資対効果を最適化するために、全社導入ではなくミニマムな環境でシステムを導入して効果を模索するという発想だ。スピード感をもってトライ&エラーを繰り返し、成功したものを全社に展開する。これを繰り返すことで導入効果の予測や立証が容易となり、全社でのDX推進が加速するのだ。

「ミニマム環境で使い倒した結果として得られた事例やナレッジを活かして全社導入ができるので、効率よく全社導入することができる。ただ、ミニマム環境での導入で時間を掛けては意味がない。スピード感をもって取り組むことが重要だ」(深川氏)。

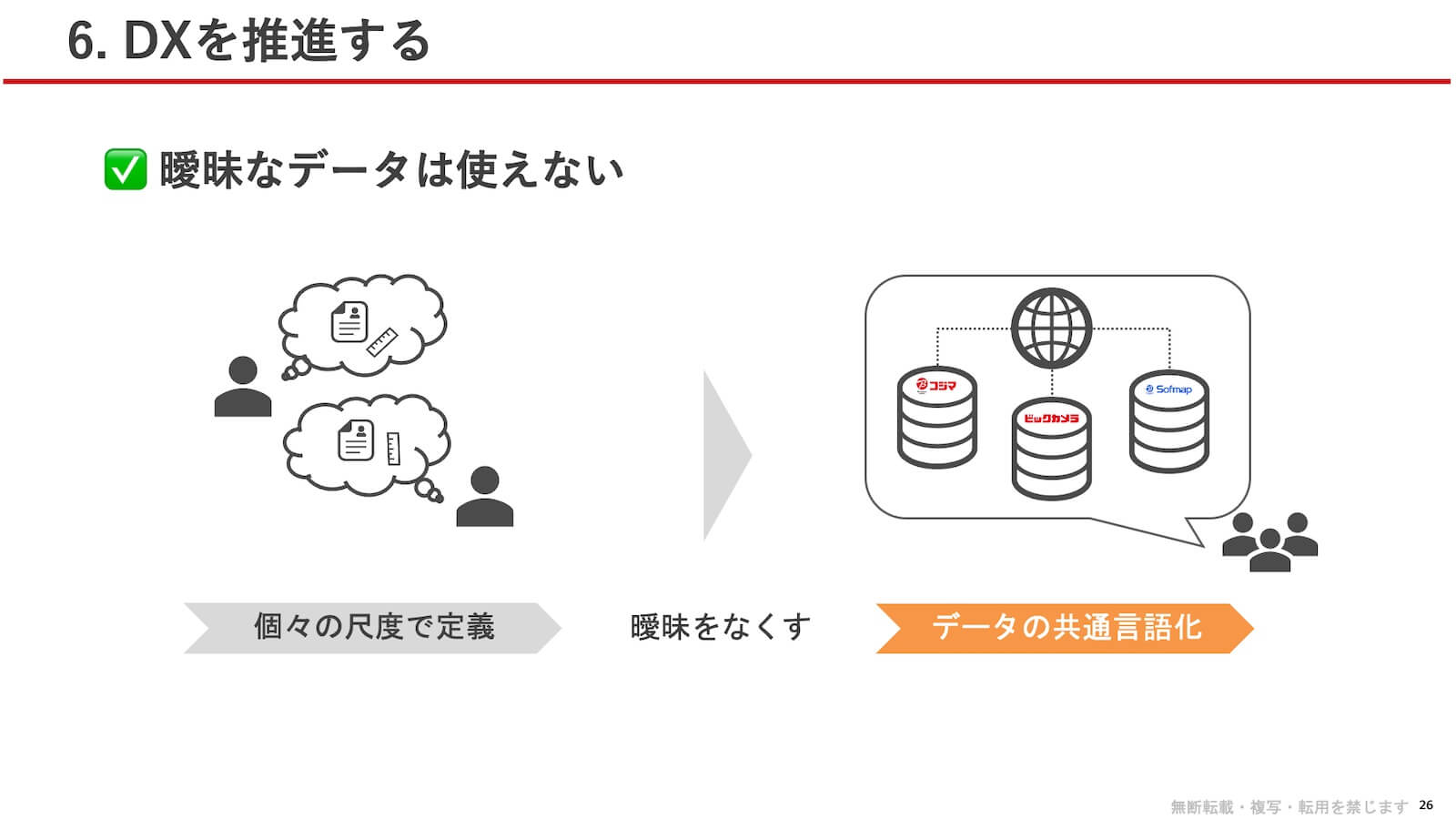

4.成功モデルを作るために、共通言語化されたデータを活用する

「スピード感をもってトライ&エラーを繰り返す」ということは、システムの有効性を実証するために非常に重要な作業だが、その作業が主観的な判断に留まってしまうと、課題の発見も効果の評価も曖昧になってしまう。そこで重要なのが、データを活用して判断の根拠にしていくという作業だ。「データは事実が積み重なった明瞭なもの。“かもしれない”という主観をデータ=事実に基づく仮説に置き換えていくことで、データ=事実を根拠として評価や判断することができる」と深川氏は説明する。

ただ、データと言ってもその性質は様々なものがあり、個々の尺度で定義されている。深川氏はDXを推進するために重要なものとして「曖昧さをなくしてデータを社内の共通言語にしていくこと」の重要性を説く。「何のためのデータかを明確にする必要がある。ビックカメラグループにも様々な種類のデータが膨大に存在するが、それぞれのデータがバラバラに管理されていると同じ方向を目指していても、少しづつ本質からずれてしまい失敗に繋がる。現場それぞれのために作られたデータを組み合わせるのではなく、あらゆるデータを集約して共通言語化するというアプローチが重要だ」(深川氏)。

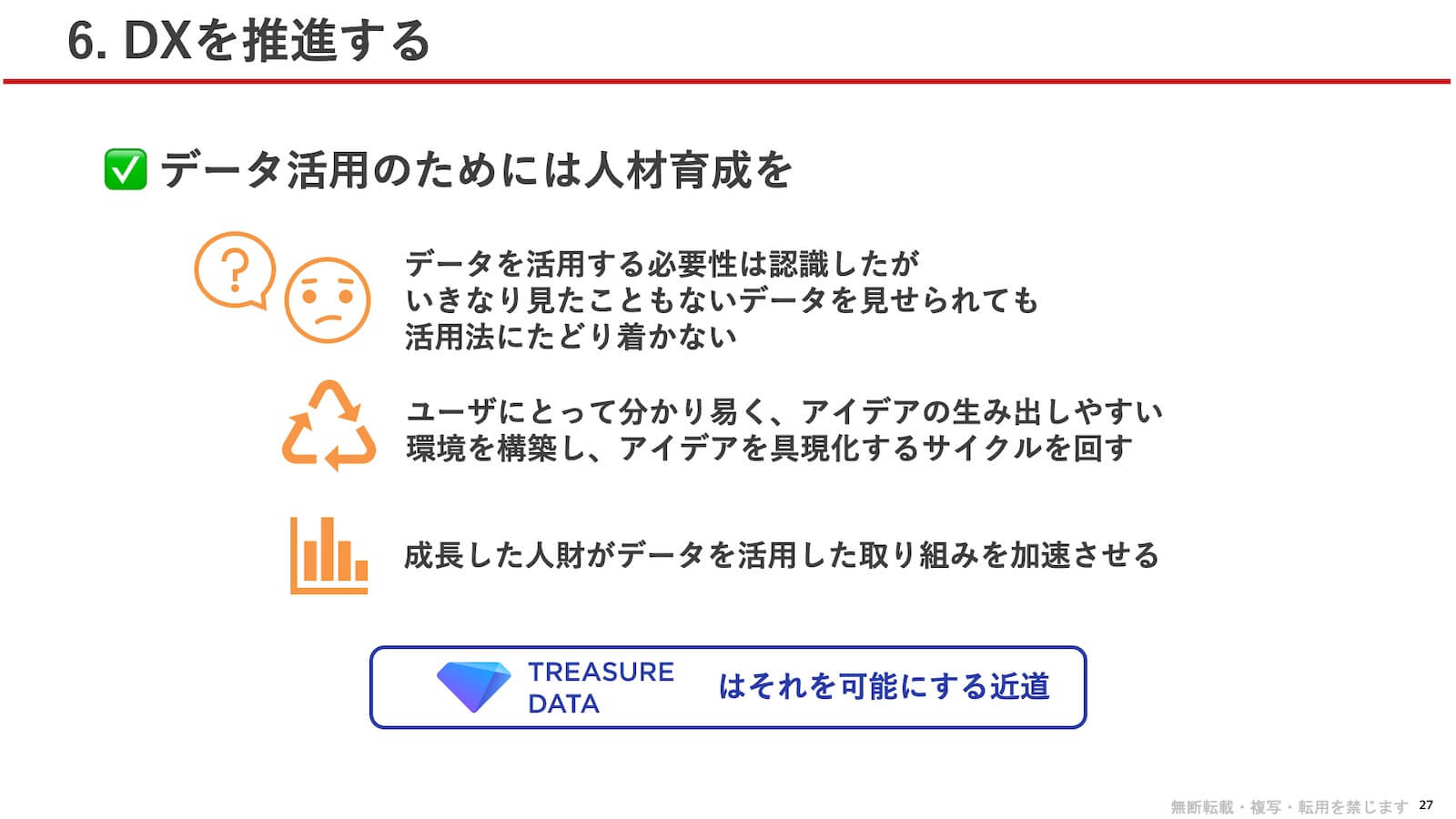

5.データを活用するための人材を育成する

そして、深川氏がDXを推進する上で「最も重要」と挙げたのが、人材の育成だ。データを分析して活用すること、データから新しい試みをすることがDXであるという理解はしているものの、実際のところ現場の担当者が「活用されることを前提としていないデータ」「自分ではない誰かが作ったデータ」を見ても、そこから何をすればいいのかわからないという状態に陥ることが多い。そうしたデータを、企業の状況を踏まえた上で活用して、そこから新しいアイデアを生み出していく作業は非常に難易度が高いのだ。

「こうしたニーズに応える人材は外部から登用するのが非常に難しい。社内で育成しなければ、社内でもデータを活用した試みができる人は繋がらない。そして、人材を育成するにあたって、Treasure Data CDPの活用は良い近道だと考えている」(深川氏)。

ビックカメラはどのようにTreasure Data CDPを活用しているのか

では、データからアイデアを生み出し、顧客体験を改善するために、ビックカメラではどのようにTreasure Data CDPを活用しているのだろうか。深川氏によると、ビックカメラではビックポイントカードに紐づく購買データや会員情報、Web閲覧履歴など社内の1st Party DataをTreasure Data CDPに格納・分析して、メールマガジンの個別配信などに役立てているという。

「Treasure Data CDP使用以前は、すべての会員に同じ内容のメールマガジンを一斉配信していた。結果的に開封率は非常に低く配信している意味がなかった。一方、Treasure Data CDP導入後はお客様のWeb行動履歴などをもとに興味のあるコンテンツを分析し、個々のお客様に合ったテーマのメールマガジンを配信している。その結果、メールマガジンの開封率は3倍以上になった」(深川氏)。

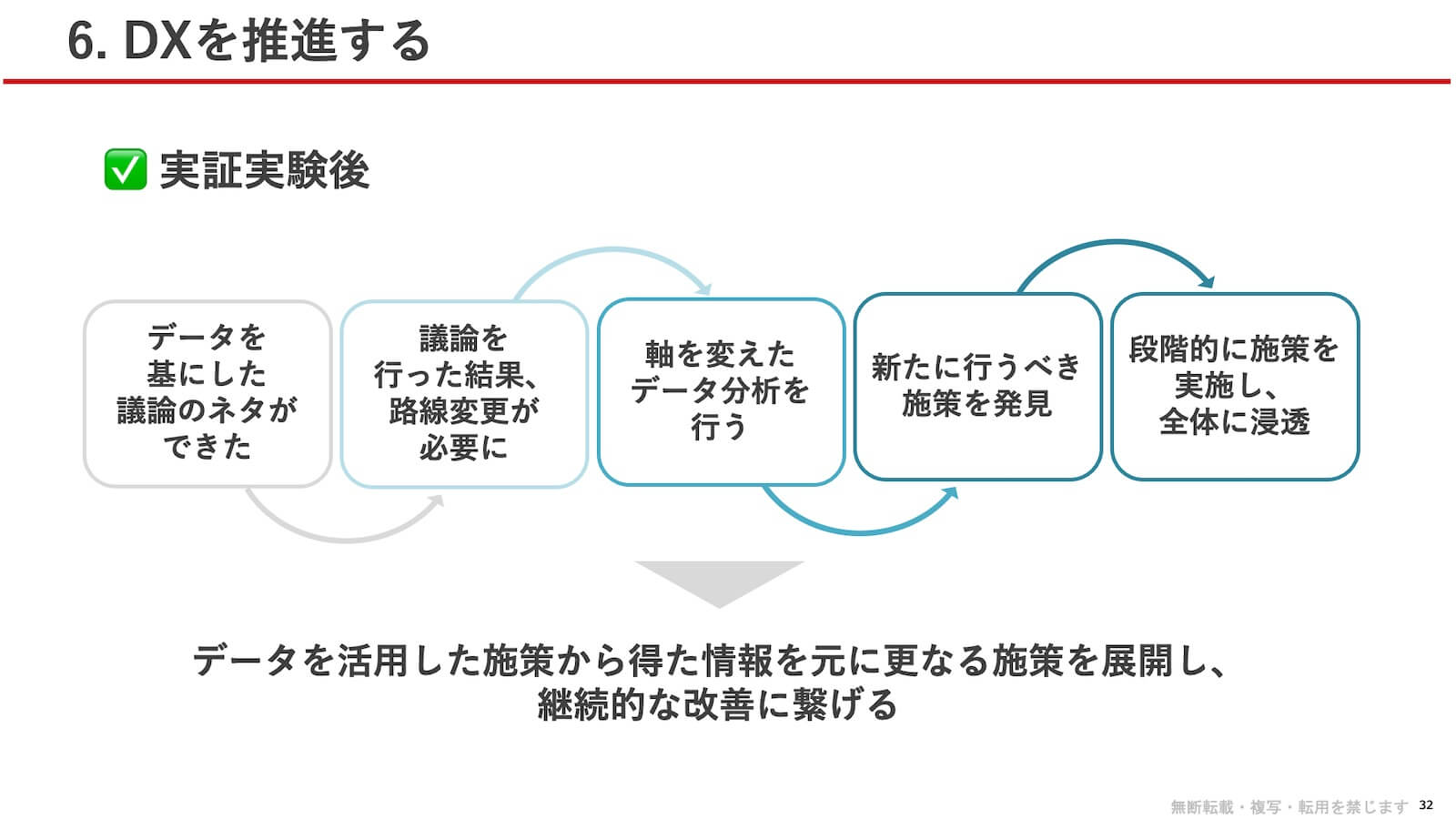

深川氏は、この事例から「まずはデータを分析してアイデアを出しやすい状態を作り、アイデアをもとにお客様にアプローチしてみることが重要だ」と説明する。そして重要なのは、得られた結果=成功をもとにさらにディスカッションを重ねることだ。従来から取り組んできた施策の改善や、新たな施策の立案・実行・結果の検証と、施策の拡大サイクルを推進していくことが、全社的な施策の継続的な改善に繋がっていくのだという。

「蓄積されているデータはサイロ化されている。それを横断して新しい形にして、お客様に届ける価値に変えたり、経営を最適化を推進していくこと。これがDXの本質なのではないだろうか」(深川氏)。

深川氏によると、実際に社内でTreasure Data CDPを活用した社員からは、「様々な観点で集計したいといったことに全て応えてくれる」「データ活用にためらいを生まない」「データの加工や考査集計に関する想像力を格段に高めてくれる」「データの新しい使い方を想像し、どんどん試していける」といった声が寄せられているという。深川氏はTreasure Data CDPについて「データを活用して社内を次のステージに進めるための必須のツールになる」と評価した。

一度動き出したDXを止めてはいけない

最後に、深川氏はビックカメラにおける今後のDXについてまとめた。データを根拠としたDX化を推進し続けることで、強い相関関係を持ったデータとDX化のサイクルが生まれ、DX化は加速し続ける。深川氏は、「データとDXは非常に密接だ。失敗と成功を繰り返しながらいかにその要因を噛み砕いで、自分たちのDX推進の軸にしていくかが重要だ」と語る。

施策はデータを生み出し、データの精度が上がることで、そこから新たな発想が生まれ、業務形態の変化、効率化、ハイブリッド化が加速していくものだとした。

「DXは一度転がりだしたら、ずっと転がし続けなければならない」(深川氏)。

また一方で、深川氏は「未来の当たり前を今から会社の中にどう作っていくのか」という点にも触れ、「『生活は新しいものに変わっているのに、会社という組織は(旧態依然として)変わらない。いつまでも非効率なことをしている』と感じている人は多いのではないか。DXは会社を時代の流れに合わせ、これまで自分たちが築いてきた価値を魅力として残しながら、新しい姿に変えていく。これこそがDXの本質なのではないか」と締めくくった。