顧客データ活用を実現する難しさと処方箋

トレジャーデータが2018年より継続開催するPLAZMA。5月24日に開催された「PLAZMA29 コネクテッドカスタマーエクスペリエンス」セッションの様子をお送りします。

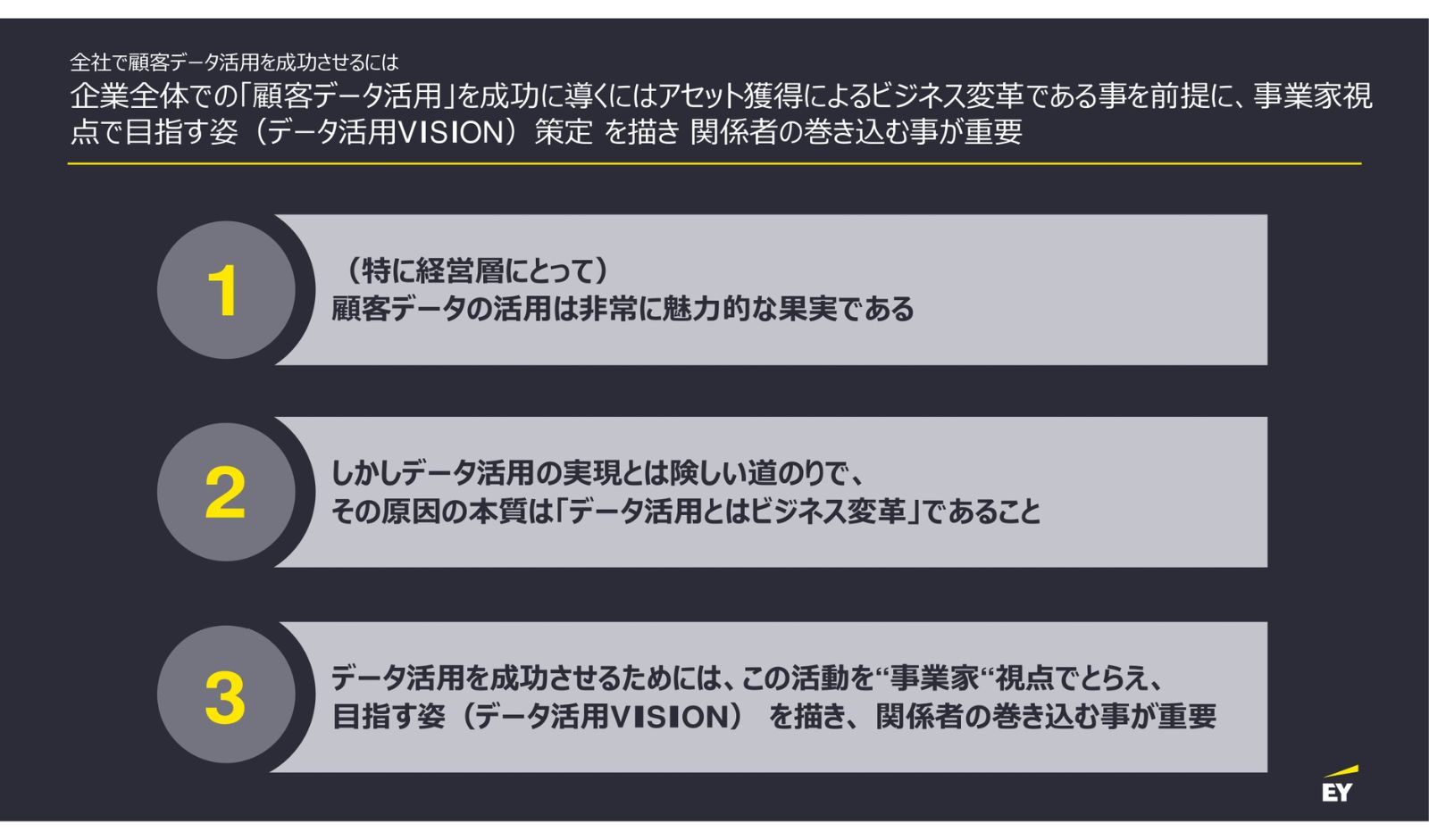

「データ活用とはデジタルトランスフォーメーションではなく、ビジネストランスフォーメーションだ」。EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(以下EY)でカスタマーエクスペリエンストランスフォーメーション アソシエイトパートナーを務める青木健泰氏はそう断言します。クライアントの顧客接点を見直すなかで、顧客データ活用の重要性を痛感された青木氏のセッションから、そのメリットと実現の難しさを紐解きつつ、経営に直結する戦略としての顧客データ活用のヒントを探ります。

<目次>

顧客理解で留まるか、新たなビジネスを生み出すか

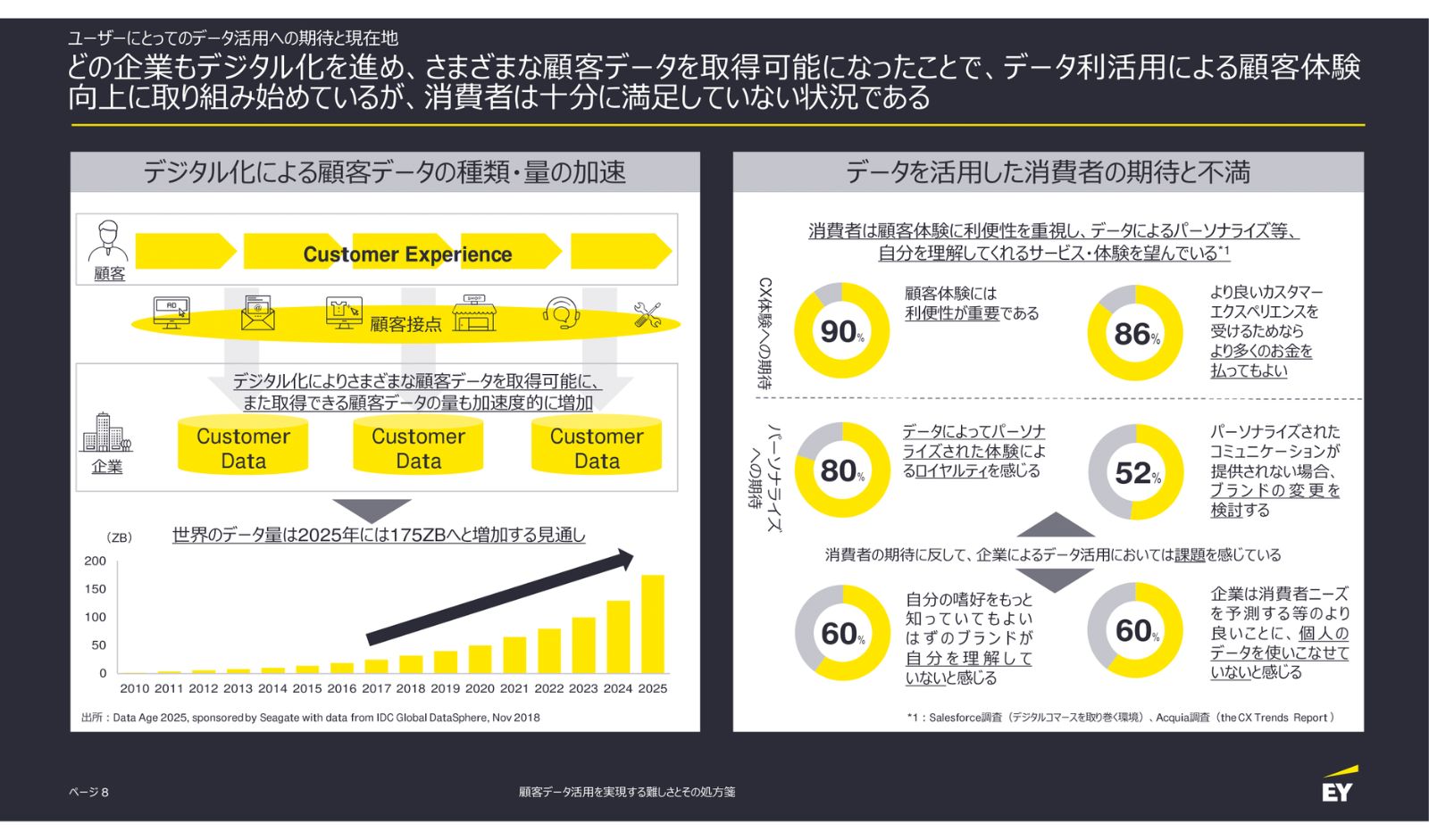

COVID-19によるパンデミック下において、消費者行動のデジタル化が加速した。データの流通量が増加し、企業はコミュニケーションプロセスのDXを推進、社会のデジタル化が更に進む、というサイクルを青木氏は解説した。

青木氏によると、顧客側も自分たちのデータが企業に収集されていることを理解している。そればかりか「企業には自分のデータを上手く活用してほしい、という期待がある」(青木氏)。つまり、正しいデータ活用は、顧客と企業の双方にとって、メリットのある戦略であることを強調する。まさに「顧客データ活用は企業にとって魅力的な果実」と青木氏は説明し、グローバルではデータをうまく活用している企業は成果を上げ、活用着手に遅れている場合は企業経営が停滞することを示した。

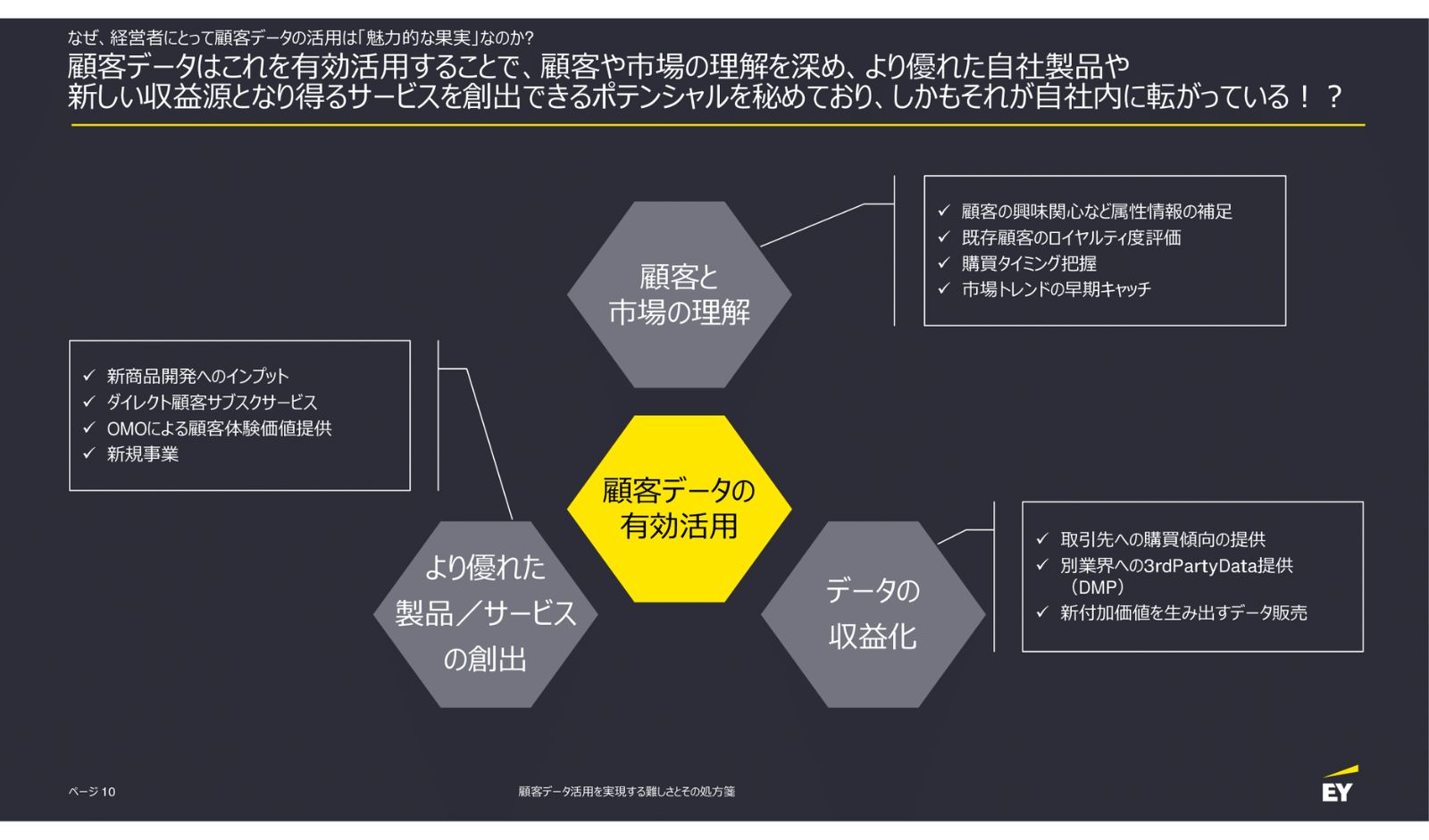

セッションの前半では「データ活用の魅力」として、企業にとってのメリットが改めてまとめられた。

1.「顧客と市場の理解」

ふだんの顧客の行動、何に感情を動かされるのかなど、収集されたデータの分析から様々なことがわかるようになった。その結果、顧客の解像度が格段に上がる。

2.「より優れた製品・サービスの創出」

顧客理解をベースとして、新しい商品の開発や販売手法を作り出すことができる。

3.「データの収益化」

自社のデータという、元々組織内に蓄積してあったアセットを使い、まったく新しいビジネスが生まれる可能性がある。これこそ、経営者にとってデータ活用の最大の魅力であり、データ活用を戦略の中心に据えるべき理由だと、青木氏は指摘する。

1の顧客理解で終わるか、2のサービスの創出や3の新たな収益化まで見据えるかで、ビジネスの視野はまったく変わる。従来の戦略の効率化、高度化にとどまらず、ダイナミックな事業の転換を可能にする点に、データ活用の真価があるだろう。

「データ活用に対する困難」を乗り越えるチャレンジ

ビジネスを大きく変える可能性を秘めているからこそ、「データ活用は難しい」と青木氏は企業の実情に踏み込む。日本企業では「データ活用に取り組んではいるものの、うまく実行できていないという声が多い」(青木氏)。現場でよくある悩みとして、「自社内に使えるデータが少ない」「全社横断のDXでは事業部を巻き込むことに苦労する」「システムとデータ活用戦略のどちらを先に作るかわからない」などを挙げた。

その上で、データ活用の大きな枠組みとして「購買サイクルの高度化」と「顧客ライフジャーニー全体での体験向上」の2つを示した。前者は1.「顧客と市場の理解」に、後者は2.「より優れた製品・サービスの創出」および3.「データの収益化」に対応すると考えられるとする。

「購買サイクルの高度化」に関しては、顧客の購買サイクルのなかで精緻にデータを解析することで、顧客行動がより詳細に把握できるようになる。より多くの商品を買ってもらう、たくさんお金を使ってもらう、という点で、既存のビジネスを成長させる強い原動力だ。

さらに、購買サイクル以外の領域を含めて、顧客の多様な行動データを統合すれば、より深く顧客の生活や考え方を理解できる。顧客がこれまで知らなかった情報、これまで受けられなかったサービスを提供することで、相互の関係性を深め、LTVを上げていくという考え方だ。

青木氏によれば、多くの経営者、DX担当者は後者の「顧客ライフジャーニー全体での体験向上」を志向している。だからこそ簡単な道ではなく、ときに組織内部の事情が実現の障害となる。

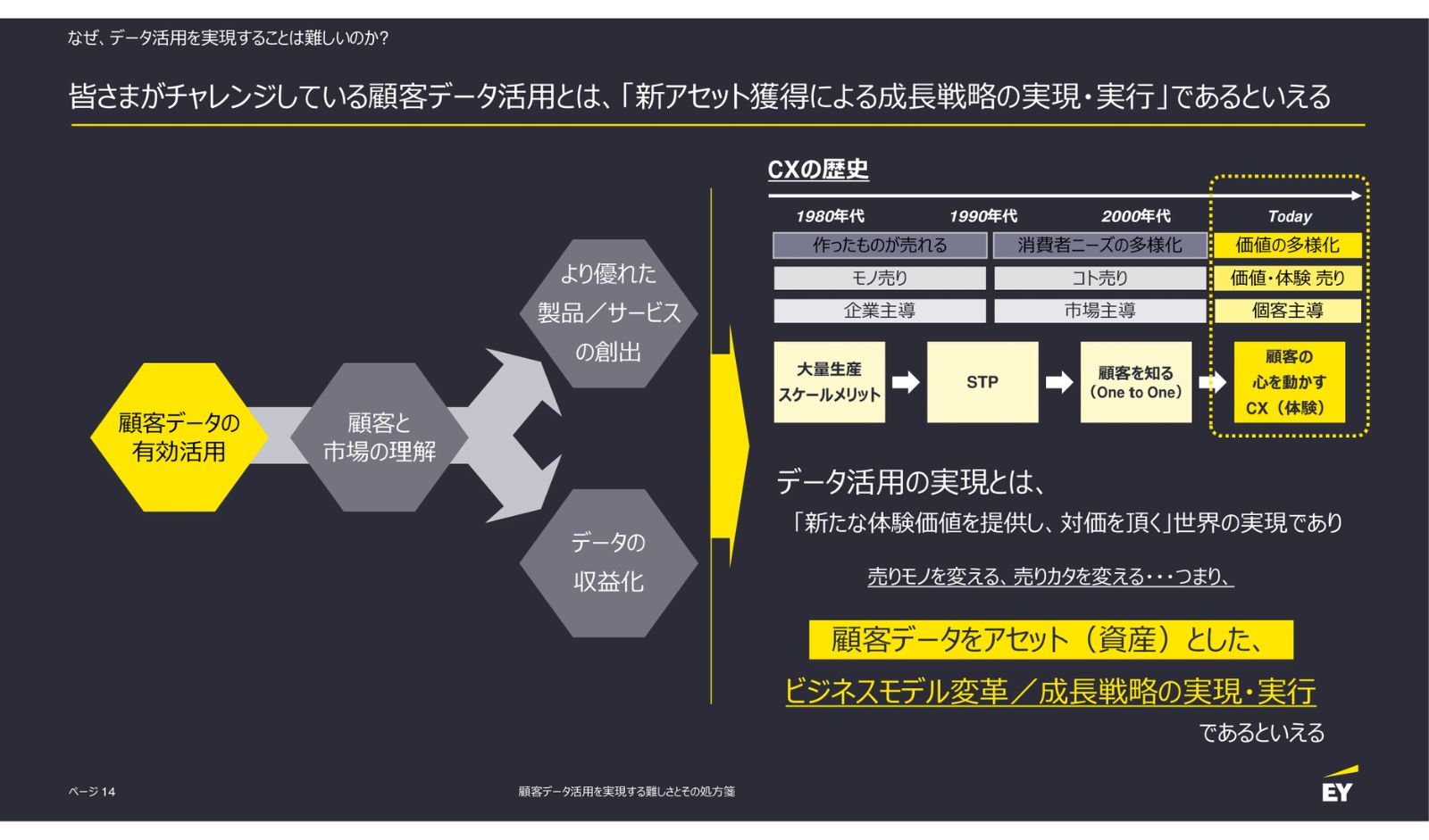

“CX(カスタマーエクスペリエンス)の歴史でとらえると、モノを作れば売れていた時代から、「モノからコトへ」とサービスに転換した。さらに昨今では、心を動かす体験を提供し、対価を得るビジネスにシフトしている。

シンプルなマーケティングの高度化ではなく、売り物も売り方も変えていくチャレンジだ。顧客データ活用とは、データをアセットとして自社のビジネスを変革させること。または、そのことで非連続な成長戦略を成し遂げることなのだ。”

データを新しいアセットと据え、自社に融合させていきながらビジネスを成長させていくプロセスを、青木氏は「M&Aとほぼ同じ」と評している。M&Aにもデータ活用にも共通する視点だが、目的を実現するためには、ビジョンを描き戦略を立て、人材を揃えて組織を整え、実際に運用していくことが求められる。加えて必要になるのはデータを統合する基盤だ。一方相違点といえば、「(他社からアセットを購入する)M&Aは大量のキャッシュが必要だが、データ活用の場合は、相当するアセットが自社に転がっているということだ」(青木氏)。こうした根拠を持って、青木氏は繰り返し「データ活用は魅力的な果実」と表現した。

部門を横断した顧客データ活用の事例を生み出す

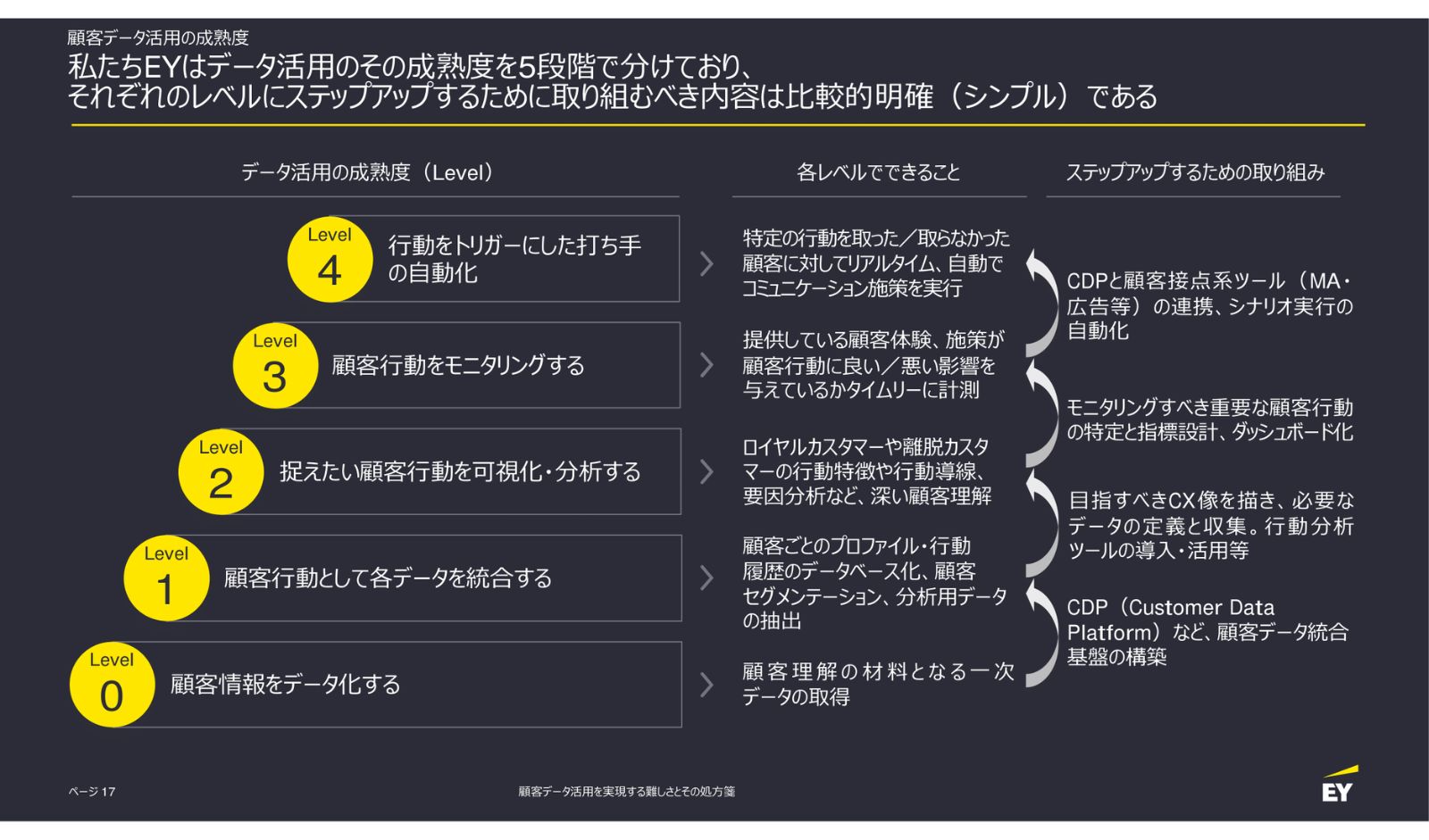

青木氏は、実際の組織のなかで顧客データ活用を成功させた事例を紹介するに当たり、顧客データにも段階があることを前置きした。その活用の評価を5つのフェーズで解説する。

レベル0:顧客情報をデータ化する

レベル1:顧客データとして各データを1つの基盤に統合する

レベル2:変えたい顧客行動を可視化し、分析できる環境を構築する

レベル3:顧客行動をモニタリングする

レベル4:行動の変化に応じて打ち手が自動化される

「ひとつずつレベルを上げるのはシンプルな作業に思えるが、現実は簡単ではない」という青木氏。現場でデータ活用に取り組む多くのマーケターが共感する一言だろう。

ここからは2つの事例を紹介する。

ひとつめ、オンラインで複数のサービスを展開するA社は、それぞれのサービスに深い関連性はないものの、裏側では全社共通の顧客IDが発行されていた。従来では、このIDをもとにCDPで顧客データを統合し、MAでの施策を高度化する運用を行い、一定の成果を出していた。

課題は、別の事業への展開といった施策の拡大や全社的な取り組みに拡張にあり、プロジェクトは停滞していた。原因は、「できるところから」とはじめたデータ活用の成果が限定的だったこと。複数の事業部を巻き込んで推進するような起爆剤にならなかったのだ。

EYによる打開策は、施策をひとつの部門で閉じることなく「2つの事業」にてデータ活用を展開することだった。部門を横断して同じデータを活用し、シナジーを創出するのはCDPの得意とするところでもある。初期段階で不足するデータはあったが、サービスをまたいだ仮説に基づく理想的なカスタマージャーニーを定義し、必要なデータ収集を並行して行ってPDCAのサイクルを回し、施策をチューニングして成果を生み出していったという。成功事例をつくることで社内にデータ活用の有効性を示し、他の事業へ広げていくことが可能となった。

DX部門と事業部で視点を合わせるには

続いて、リアルとデジタルの両方で多角的にビジネス展開するB社の事例。B社でも、顧客IDの統合はほぼ達成されていて、データを格納するシステムを最小要素で構築していた。担当部門として、組織横断のDX部門と各事業部がカスタマージャーニーの定義に取り組むも、この段階で「なかなか一筋縄ではいかなかった」(青木氏)という。

DX部門はサービスを横断する全社的なカスタマーエクスペリエンスを描きたいのに対し、事業部は自らの事業、サービスを第一に利益誘導を行いたい。それゆえ、クローズドなカスタマージャーニーを描いてしまう傾向がどうしても生まれてしまっていた。

利害の噛み合わない状況を打開するために、EYでは2階層でデータ活用を進めるプロセスを提案した。それが、全社を横断する顧客ライフタイム視点でのカスタマージャーニー(「顧客ライフジャーニー全体での体験向上」に通じる)と、各事業が特定のシーンやイベントで連携する個別のカスタマージャーニー(「購買サイクルの高度化」に近い)だ。

結果として、個別施策で成果をあげたユースケースを、全社横断のカスタマージャーニーに反映させるなど、様々な事業部を巻き込み、企業全体でデータ活用を実現するに至った事例だ。

青木氏はまとめとして、どちらの事例にも共通する重要なポイントを指摘する。まずは「企業としてデータ活用を活用して何がしたいか、大きなビジョンを描いていること」。そして「施策のなかに、事業部をうまく巻き込む仕掛けが組み込まれていること」だ。

「データ活用とはデジタルトランスフォーメーションではなく、ビジネストランスフォーメーション」(青木氏)であるとし、その本質を外さないことがデータ活用には求められる。同時に現時点でビジネスを回している人や事業組織を尊重する。企業のデータ活用は両輪がまわってこそ成立するという貴重な教訓が確かに伝わった。

<スピーカー>

青木 健泰 氏

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

Customer Experience Transformation / Associate Partner