三井住友海上のCX戦略 「安心・安全」にとどまらない顧客体験の実現

ビジネス環境の急速な変化に企業は対応を迫られています。顧客の声に耳を傾け、より深く理解し、コミュニケーション施策に変換するために、データの利活用が求められるなか、思ったような成果が出ずに挫折する企業も少なくありません。三井住友海上火災保険株式会社(以下、三井住友海上)はTreasure Data CDPを導入し、顧客体験向上、マーケティング施策の推進に取り組まれています。当セッションでは、三井住友海上 CXデザイン部データマーケティングチーム 課長代理を務める柵木 拓実氏を迎え、データ活用を支援している株式会社NTTデータ デザイン&テクノロジーコンサルティング事業本部 デジタルサクセスコンサルユニット D&Iコンサルティンググループ 部長 久下 正史氏とコンサルティング・セールスグループ 部長 黒木 哲也氏との対談を通して、課題解決への取り組みや今後目指す姿をご紹介いただきます。

<目次>

- デジタル活用が損害保険の購買プロセスにも変化を及ぼしている

- CDPが活用されない要因はどこにあるか?

- ITとマーケティングが部門を超えて協働するために

- CDPとデータの利活用を推進する要諦とは?

- クイック・ウィンを積み重ねた先のビジョン

デジタル活用が損害保険の購買プロセスにも変化を及ぼしている

損害保険にはあらゆる顧客対象が存在し得る一方、その購買プロセスは、車や家の購入と併せて契約する性質上、顧客にとっては自分が加入している保険会社を、自ら選んでいる感覚が乏しくなりがちという課題があると、柵木氏は説明しました。損害保険に加入していない人は稀である一方、自身がどこの損害保険と契約しているか覚えていない、他社と契約先を勘違いして事故の相談をしてきた、ということがよくあることだといいます。

柵木氏によると、デジタルでの消費者活動が一般的になっている現代、損害保険の購買プロセスにも大きな変化が生じています。「デジタルネイティブな世代は、購入しようとしている商品に対してインターネットを活用して自分で調べ、納得した選択をして購入するのが当たり前の状態」と柵木氏は説明し、購買プロセスが損害保険ビジネス環境にもたらす変化を見据え「お客さまに選ばれ続ける保険会社にならなくてはなりません」と力を込めます。Treasure Data CDPが導入されたのも、その課題に対し、顧客理解を深める手段たり得るという認識によるものでした。

CDPが活用されない要因はどこにあるか?

モデレーターの黒木氏から「お客さまの体験価値が事業を左右する時代になってきた」という最初のテーマと共に、「CDPの有効活用がされていないケースが散見される」という指摘から対談がスタートしました。

柵木氏は「目的と手段を整理する必要性」という観点を提示します。「CDPは『名寄せのツール』と言われますが、それ自体をビジネスの目的とする企業はないはずです。しかしCDPを運用する現場では、いつの間にか名寄せすることが目的化することがあります」(柵木氏)。重要なのは、手段が目的化しない意識付けであると柵木氏は強調しました。

三井住友海上をはじめ、多くの事業会社におけるTreasure Data CDP利活用をサポートする久下氏は、柵木氏の意見に頷きながら、目的と手段が倒錯してしまう状況についてコメントしました。久下氏によると、CDPを使いにくくしている場合、必要以上にデータを入れすぎているケースが見受けられるといいます。CDP導入の投資は決して小さなものではないという理由から、その投資対効果を高めようとし、社内の様々な部門から寄せられる要望に対応しようとして、議論がデータのインプットに集中してしまう場合。データをどう使うかというアウトプットまで意識が及ばず、結果としてCDP活用が困難になってしまうパターンがそれに当たると久下氏は説明します。

CDPは、あらゆるデータを統合するキャパシティを持ちますが、実際にデータを扱いマーケティングなどの施策に活かすのは「人」であると、久下氏は指摘します。戦略的にツールを運用しなければ、データを処理しきれず、結果として効果的な活用はできません。久下氏は、経験則から、データと作業量の目安として「データが2倍になると作業量は4倍になる」と指摘します。

「どんなデータを、なぜCDPにいれるのか。WhyとWhatを整理することで、必要なときに必要なデータをもちだせるようになります」(柵木氏)。CDP活用を進めるうえで重要なヒントとして、三井住友海上の運用方針が示されました。

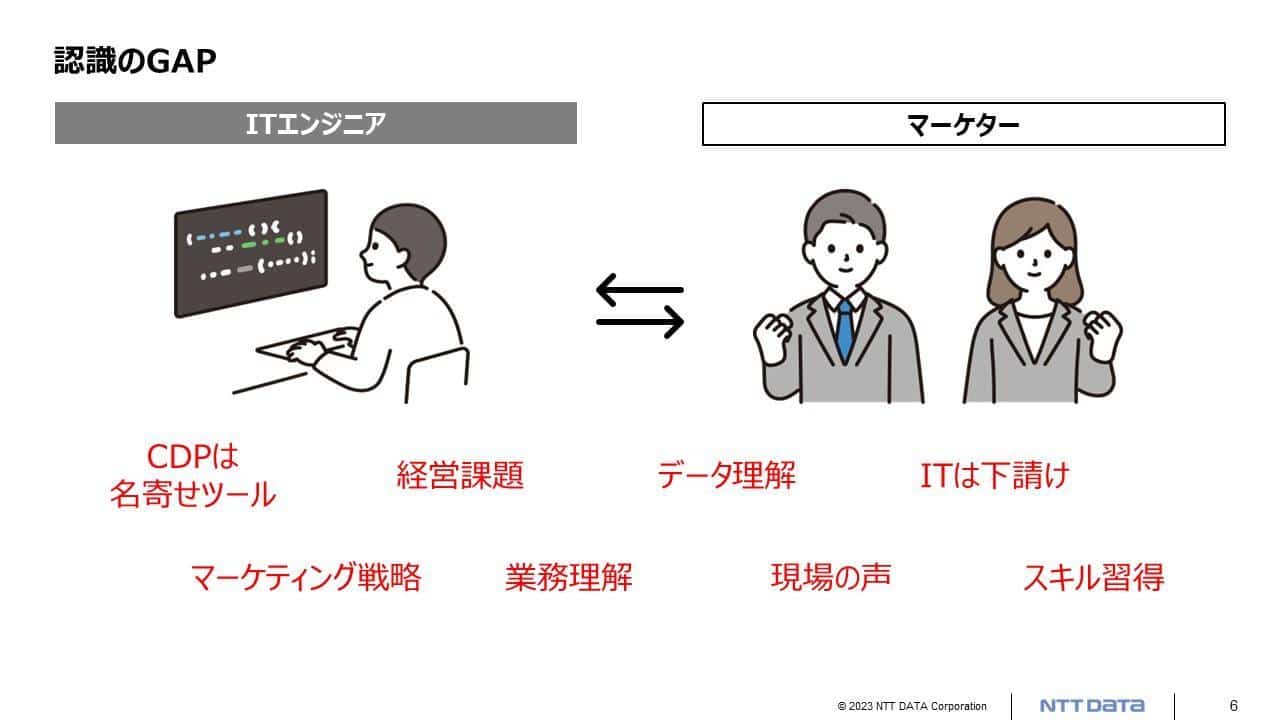

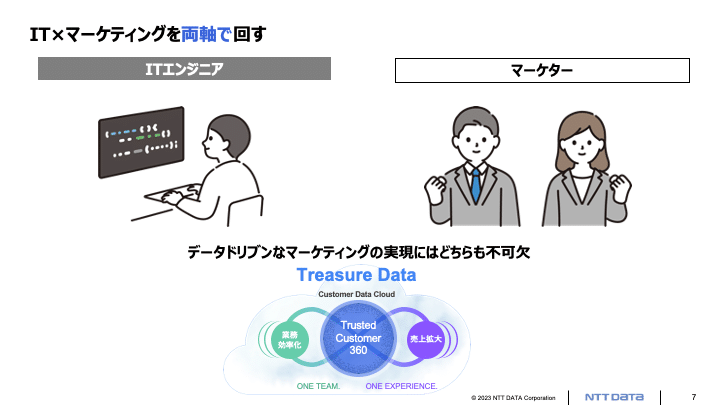

ITとマーケティングが部門を超えて協働するために

久下氏が挙げるもうひとつの課題は、組織です。「CDPは、IT部門とマーケティング部門の間に存在するツール。その役割分担が難しい」(久下氏)。一般的に、IT部門は直接、データベースを扱います。マーケティング部門はデータベースから抽出されたデータを扱って、顧客の行動や嗜好の理解と、具体的なコミュニケーション施策に活用します。

柵木氏も同意したうえで、マーケティング部門に求められデータ抽出するIT部門の作業が「会社の組織上、IT部門が別会社のケースもあるため、下請けのように扱われる会社もある」(柵木氏)と問題提起します。戦略の中に実施する作業をプロットすることで、IT部門は作業者に陥ることなく、主体性を持ってデータを扱うこと、そしてマーケティング部門は戦略にコミットしながら、目的を共有するパートナーとしてIT部門と協働すること。それによって、データを活用する施策をより高いレベルに引き上げることができると柵木氏はいいます。

黒木氏は「マーケティングとIT、両方のスキルを持つことは可能ですか?」と問いかけます。

柵木氏によると、三井住友海上では両者の役割をミックスさせる働きかけを行っています。例えばマーケター自らデータを見ることができるようにすることや、IT部門の開発やデータ抽出の担当者に対して、戦略や課題解決のためのインプットを重視していることが取り組みとして挙げられます。

マーケターがデータの扱いを学ぶか、ITがマーケティングを学ぶか。久下氏は「どちらが早いでしょうか?」と問いかけます。

柵木氏は自身がIT側出身であることも鑑み、「ITがマーケティングを学ぶほうが早いのではないか」と回答。現在進行系でマーケティングを学習する過程においては、ITの素地があることでその理解が進んだ、という体験談も紹介する一方、マーケターがデータを見る力を身につける重要性も再三にわたり強調します。データから顧客理解を深めインサイトを獲得するためには、SQLを書く必要はないにせよITの素養は一定程度必須であると柵木氏は見立てました。

CDPとデータの利活用を推進する要諦とは?

三井住友海上におけるTreasure Data CDPの具体的な運用について、黒木氏が話を進めます。システムを導入し、有効活用するために何が必要でしょうか?

柵木氏は実際の導入と運用の実績から「経営戦略」と「現場」の2つのレイヤーで理解と協力を得ることが必要であると説明します。

経営層の理解を得るのはCDPというツールにかかるコストだけではありません。企業の経営戦略、マーケティング戦略において、顧客理解に基づくコミュニケーション施策が必須と理解されることに加え、システムの導入だけではなく運用から利活用に対する予算を確保せずに、その戦略が実現することはありません。企業全体におけるCDPの利活用に対する経営陣のコミットが求められます。

同時に、成否を握るのは導入後の運用ですから、事業部門の一線で活動する現場担当者の協力が必要なのは言うまでもありません。

その前提に立って、柵木氏は三井住友海上の運用が順調に進行している要因を、マーケティング部門が独立して導入したのではなく、経営企画サイドから導入を進めたことが大きかったと説明します。企業全体に関する戦略としてTreasure Data CDPの導入を位置づけ、そのなかでマーケティングはどうあるべきか、経営の観点から協力を得ることができたと、柵木氏は振り返ります。

具体的に、柵木氏は部門横断のタスクフォースを構成し「CDPとは何か?」という基礎的なナレッジから各部門に周知。各事業の中でどのようなデータ活用が可能かという、現場のビジネス視点からバックキャスティングして、施策を進めてきました。現在ではさまざまな部署から要望や相談があり、データ活用の可能性を模索しながら、ひとつひとつ検討を進めているといいます。「さまざまな試行錯誤がクイックにできるのも、CDPを導入したからこそ」と柵木氏は表現します。

現場レベルでは、マーケティング部門とIT部門の融合がポイントとなります。「部署は違っても、同じ方向を向いて仕事ができる組織づくり」の重要性を柵木氏は強調します。

三井住友海上では、現在アジャイル開発を推進しています。その下地があるからこそ、CDPとデータ活用においても部署を超えて密な関係をつくり、有機的に取り組むことができていると、柵木氏は分析します。

経営層の理解と全社的な戦略設定、現場に即した事業部門の視点。経営戦略と現場のレイヤーを巻き込むことが、CDPとデータ利活用の要諦であるということを、柵木氏の言葉から紡ぎとることができました。

クイック・ウィンを積み重ねた先のビジョン

久下氏が加えて指摘するのは「クイック・ウィンの重要性」です。「データのインプットで終わらず、アウトプット(施策)から逆算して考える」ということに加え「3カ月後にはアウトプットを出さなければ厳しい」(久下氏)と主張します。

換言するならば、コストと工数をかけて導入したCDPが自分たちのビジネスに貢献するという確かな手応えを示すことです。そのために、施策の規模は小さくとも、スピード感を持って実行すること、加えてそこで得られた成果を社内に逐一告知することが重要だと久下氏は指摘します。

柵木氏も、経営と現場の両者に対してクイック・ウィンを意識していると同意します。「CDPだからできる施策を実現したり、ビジネスの課題を可視化したり、さらにお客さまの不満やニーズをサービス改善につなげるなど、小さな成果を積み上げること。そして、それを周囲に伝えていくことが一番大事」(柵木氏)であると説明したうえで、そのクイック・ウィンを積み重ねた先にあるビジョンを提示します。

三井住友海上が「選ばれ続ける保険会社」であるために。お客さま理解の深化とロイヤルティ向上が鍵となります。大きな施策やキャンペーン単発だけでは、それらを獲得するに十分ではありません。

柵木氏が重要視するのは「お客さまに寄り添うこと」。保険を契約してもらうだけではなく、万が一事故や被害にあったときになにができるのか。お客さまに寄り添い、その声をフィードバックしてサービスを改善させていく過程に、Treasure Data CDPによるデータに基づいた顧客理解と体験価値の向上が効果を発揮していきます。「お客さま本位の視点に立ち、真摯に商品やサービス改善に努めていく姿勢が大切である」と柵木氏は「安心・安全」にとどまらない顧客体験の展望を語りました。

今はまだクイック・ウィンの積み重ねかもしれません。しかしその積み重ねこそが、自社に限らず、様々な業種、業界に浸透し、社会全体がお客さまに寄り添った姿に変わっていく。まさにコネクテッド・カスタマーエクスペリエンスといえる世界観をまとめとして、セッションが閉じられました。

Sponsored by 株式会社NTTデータ