「人と人をむすび、まちをつなぐ」 南海電鉄の新たな顧客体験価値づくり

安全・安心・快適な輸送サービス、沿線住民の暮らしに寄りそったサービス。従来、鉄道会社と顧客の接点はリアルが中心だった。しかしこれからは、デジタル顧客接点をつくり、データに基づいたサービス提案、マーケティング施策が求められる。南海電気鉄道(以下、南海電鉄)は、デジタル顧客接点を起点に、顧客体験向上につなげる取り組みを行っている。新しい価値創出のカギは、多角的な事業を横断する、共通の顧客データ基盤だ。南海電鉄の挑戦の先に、まちづくりまで見据えた顧客体験価値のとらえ方が見えてくる。

【この事例のポイント】

・人口減少、コロナ禍での行動変容などに対応するため、鉄道会社にはリアルだけではなく、新しいデジタル顧客接点が求められている。

・南海電鉄は様々な事業を展開していることから、顧客データが散在していた。ポイントサービスのリニューアルとTreasure Data CDPの導入で、顧客データの一元化を図った。

・データの一元化で、開発、営業、マーケティングなど様々な部署で、粒度の高い顧客データを施策に活用できる環境が整った。今後は運用フェーズの施策に取り組んでいく。

<登壇者>

南海電気鉄道株式会社

総務人事グループ DX推進本部 データマーケティング推進部長

村上 貴彦氏

日本電気株式会社

デジタルプラットフォームビジネスユニット AIテクノロジーサービス事業部門

生成AI事業開発統括部 テクノロジーリード

本橋 洋介氏

<目次>

移動だけでなく暮らしを通じて顧客満足度向上を図る

いかに顧客データを利活用していくか――。これは多くの業種・業態に共通した経営テーマだといえるだろう。こうした認識のもと、NECでは顧客データを集積・分析できる環境を構築し、幅広い領域での利活用サポートを行っている。南海電鉄はその1社だ。

南海電鉄は明治18年創業し、日本最古の私鉄として知られる。大阪南部から和歌山までが事業エリアで、南海線、空港線、高野線、泉北高速鉄道の4線で路線全長169.1km、駅数は105。沿線人口は約300万人を数える。

同社が手掛けるのは鉄道事業だけではない。「創業当初から、地域社会と共に成長し、鉄道事業を中核にした多岐にわたる事業を展開してきました」と同社の村上 貴彦氏は語る。それは現在の事業ポートフォリオにも明確にあらわれている。運輸・不動産・流通・レジャー/サービスの4セグメントで構成されており、営業収益に運輸セグメントが占める割合は4割強。多彩な事業展開で、沿線価値の向上を追究しているわけだ。

地域や長期的な視点にたって事業を見据えている点も同社の大きな特徴だ。

「少子高齢化という日本の構造的な課題に加え、コロナ禍で生まれた新しい生活様式に対応する過程で定めたのが中期経営計画の『共創140計画』です。その事業戦略の柱は大きく3つあります。1つ目は『公共交通事業のサステナブルな経営の実現』。2つ目は『選ばれる沿線づくりと不動事業深化・拡大』。3つ目が『未来探索』です」(村上氏)

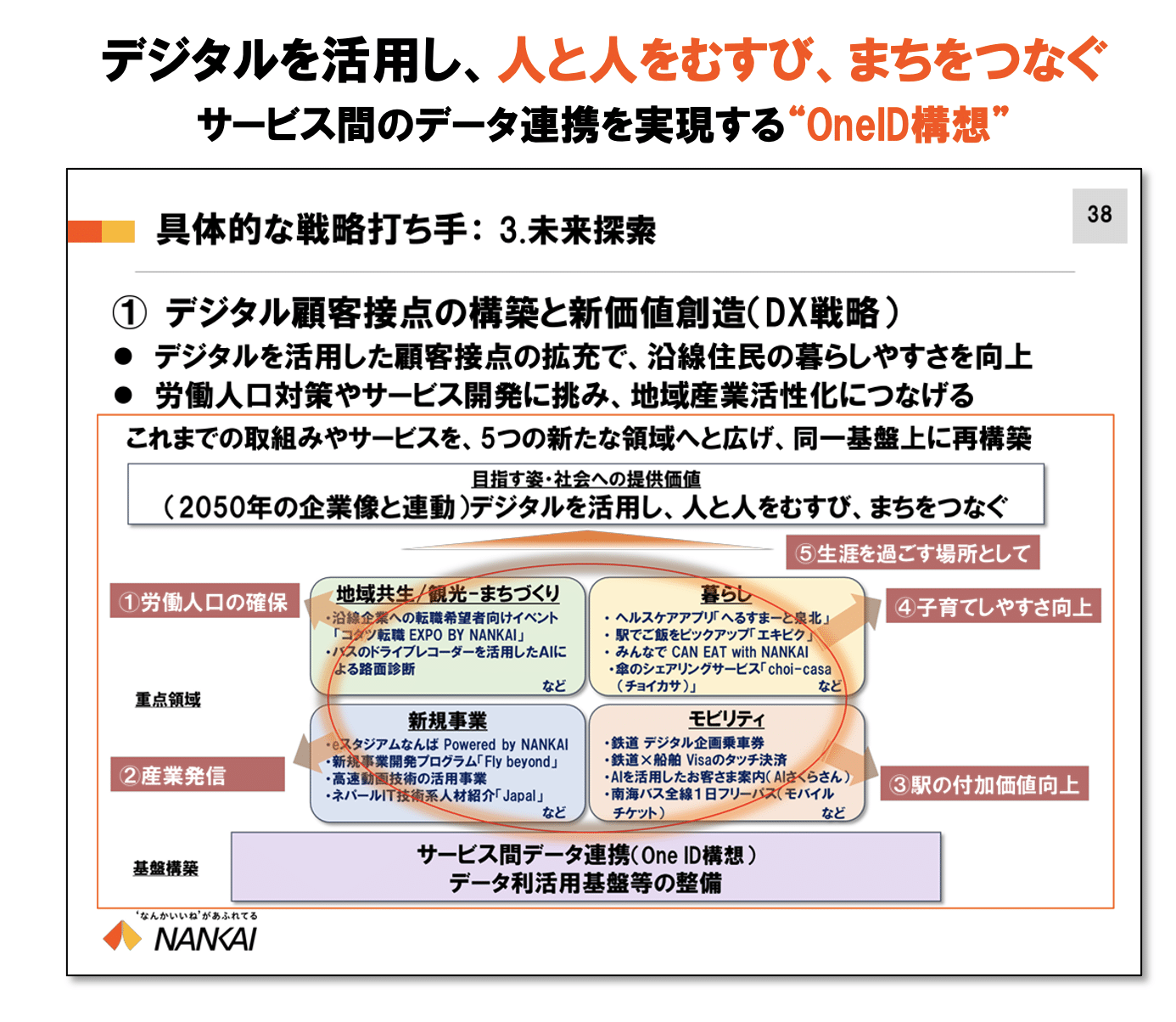

3つ目の未来探索こそが、データ利活用に深く関わる部分となる。具体的には「デジタル活用で人と人を結び、まちをつなぐ」「沿線の暮らしやすさを向上」という2つのテーマを軸に新しい価値創造に乗り出している。

図1 南海電鉄の取り組みは、単に鉄道の利用ではなく、暮らし全般に関わる。事業やサービスごとに点在していたデータをOne IDで統合することで、今だけでなく、将来にもわたって、「暮らしやすさ」を顧客体験として提供しようとしている

この実現に向けては、具体的な仕掛けが必要となる。「デジタル活用で人と人を結び、まちをつなぐ」というテーマに欠かせないのが、数多くのサービスを横断できる統括的なID「One ID構想」だ(図1)。以前は交通、流通、不動産の顧客データはサービス別に管理されていた。これでは利用するのが同一人物でも、システム上は別の人間として認識されてしまうため、シームレスなサービスを提供することが難しい。このためOne ID化によって一人の顧客として認識できる環境を整備することにしたわけだ。

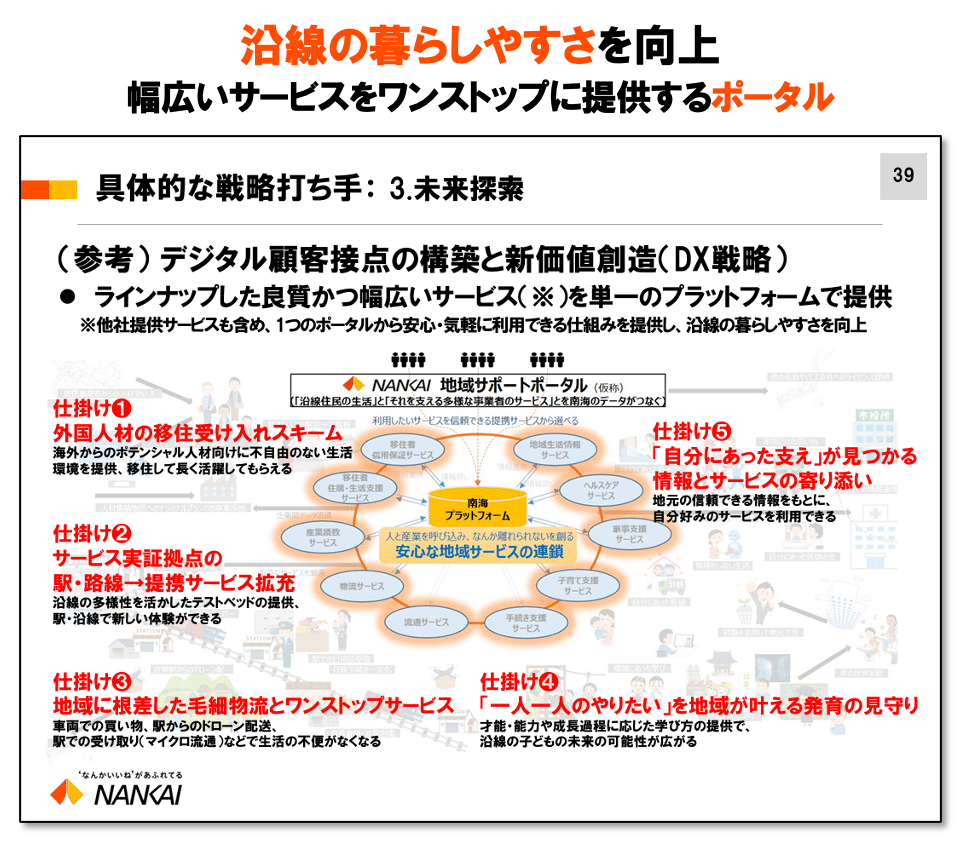

図2 沿線住民の暮らしやすさ向上を目的とした、幅広いサービスをワンストップに提供する地域サポートポータルを実装を目指す。

「沿線の暮らしやすさを向上」のテーマで中核的な役割を果たすのが幅広いサービスをワンストップに提供する地域サポートポータル(仮)だ。ここでは他社の提供サービスも含め、1つのポータルから安心・気軽に提供できる仕組みを提供していくという。

新ポイントサービス、「新デジタルきっぷ」を矢継ぎ早にローンチ

既に同社では価値創造に向けた取り組みを進めている。まず2023年に、グループ横断サービスである「minapitaポイント」のリニューアルを実施した。これは、2006年に誕生したグループ共通のポイントサービスだ。会員数は約45万人で、沿線ショッピングセンター、駅ナカなどの買い物や、鉄道乗車など様々なシーンでポイントが貯まるなど、日常的に使えるサービスとなっている。リニューアルに際して1つの仕掛けを行った。交通系ICカードと紐づけ、ID連携するとポイントを付与するサービスを立ち上げているのだ。

「様々なサービスがつなげることで、One ID化を加速させ、これによって顧客体験を向上、さらに事業横断での会員売り上げ増につなげていきたいと考えています」と村上氏は話す。

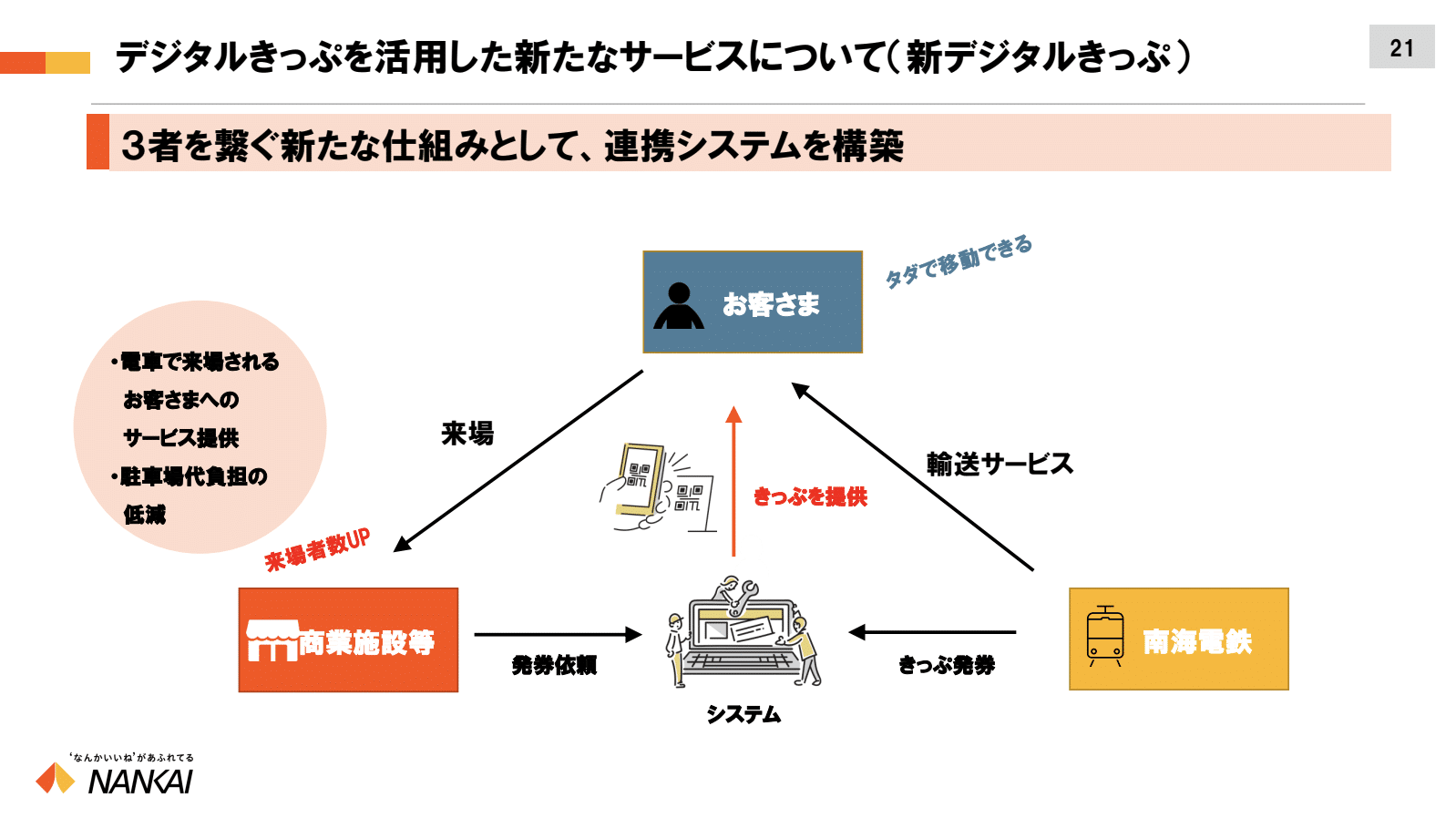

併せて新しいサービス「新デジタルきっぷ」も開始した。これは乗車する本人が買うのではなく、施設、店舗側が顧客側に「新デジタルきっぷ」を提供し、来店を促すきっかけづくりにするもの。施設・店舗側がシステムを通じての発券を依頼すると、南海電鉄から発券された「新デジタルきっぷ」がユーザーの端末に届き、ユーザーはそれを使って無料で施設・店舗を訪問できるという仕組みだ。施設・店舗と沿線住民、南海電鉄をつなぐシステムであり、ビジネス特許も取得しているという。

図3 お客様と商業施設、南海電鉄の3者をつなぐ仕組みとして、「新デジタルきっぷ」を活用した新たなサービスをローンチ

このように顧客とのデジタル接点を設ける一方で、2024年には共通の顧客データ基盤を構築した。ここでは必要な要素を4つに絞り、システムの選定を行ったという。

1つ目は「点在しているデータの統合と活用」だ。村上氏は「元々のデータ基盤に負荷をかけず、相互活用できるよう最適化する必要がありました」と補足する。2つ目は「拡張性も考慮した短期間での構築」で、今後の経営多角化、グループ内の横展開も視野に入れている。3つ目は「業務部門でも使いやすいこと」。データ関連の専門知識、スキルを持たない社員でも扱えるほうが全社に浸透させやすい。そして4つ目が、問い合わせ対応、運用を自社内で完結できる「内製化を支えるサポート」が受けられること。

この4つのポイントで検討した結果、共通データ基盤として選ばれたのがTreasure Data CDPだった。

同社ではTreasure Data CDPで構築した共通データ基盤を、データドリブンな施策を実現するプラットフォームと位置付ける。これを軸に「クロスセル、アップセルによる収益性の向上」「顧客体験向上によるロイヤリティ・LTV(顧客生涯価値)の最大化」を図っていくわけだ。

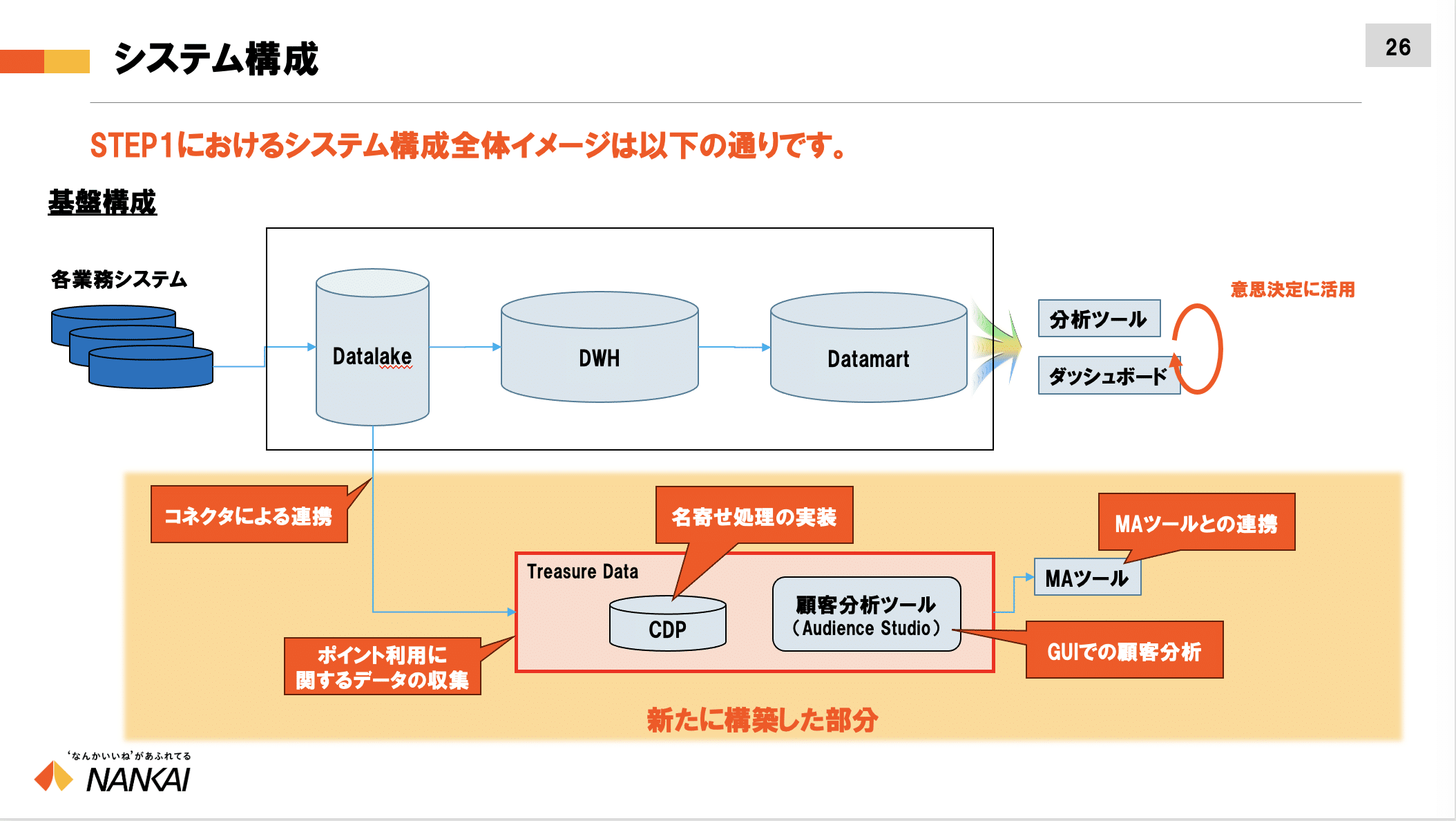

「新たにポイント利用のデータ収集の部分も実装し、Treasure Data CDPで名寄せ処理を行いました。また、顧客分析ツールのAudience Studioで分析したデータは、MAツール(マーケティング施策を自動化するツール)とも連携させています。コネクタで既存システムとも簡単に連携できる点も、Treasure Data CDPの大きなメリットです。現在は、施策実行で発生するデータの過不足を考慮し、試行フェーズを設けて実証しているところです。今後、適宜対処しながら本番運用へ移行していきます」(村上氏)

図4 システム構成の最初のステップ

Treasure Data CDPの導入により、散在していた顧客データを、「minapita」の利用データ収集により一元化。既存システムとの相互利用を前提としていたため、コネクタで連携できるTreasure Data CDPを選定した

2025年にはポータルアプリを実装し、サービスをシームレスに接続できる環境を整える予定だ。さらに将来的にはグループ会社への展開を見据える。鉄道とバス事業を一体したモビリティミックス、旅館などのレジャーサービスとの連携を促し、事業全般での横断施策を実施。同時にAIを活用して、より高精度なマーケティングへと進化させていくわけだ。

「ポータルアプリについては2025年に実装する予定です。アプリでは、よりパーソナライズされたコミュニケーションが可能になります。Treasure Data CDPの機能を使いながら、より良い顧客体験、そして暮らし体験ができるようなサービスを実現していきたいと思います」(村上氏)

データ基盤の構築を終え、プロジェクトはいよいよ実行段階へ

そのためのTreasure Data CDPの導入でもあるが、実際問題として、例えば小売りや不動産事業の現場で、突然データを扱うのは難しい部分もあるだろう。南海電鉄でも現状はデータマーケティング部門がサポートに入るケースも少なくないという。難易度によってサポートの濃淡をつけながら、村上氏は「最終的には業務現場で扱えるようにしていきたい」と展望を語る。

一方、今回のシステム構築をサポートしたNECの本橋 洋介氏は「鉄道の利用者だけでなく、ショッピングやレジャー施設、ホテルの利用など、様々なデータをつなぎ合わせるところに難しさ、おもしろさを感じています。これは広い意味での“まちづくり”につながります。そこには、フィジカルな場所での顧客データ、行動データが蓄積されており、社会全体でDXを推進する際の重要なプレーヤーになっていくはずです」と語る。こうした観点から今後もNECは鉄道・電気・ガスなど社会インフラを支える企業のDXを広く支援していくという。

データ収集・分析が本格化すれば、輸送サービスだけでなく、地域内での人の移動が明確になることで、店舗配置の最適化も見えてくるだろう。それは暮らしやすいまちづくりにもつながっていく。すべてサービスの利用者をOne IDでつなぎ、データ利活用で新しい価値提供を目指す南海電鉄とNECのチャレンジが、いよいよ本番を迎える。